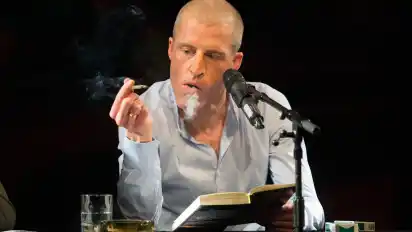

Mit seinem Roman "Panikherz" führt er derzeit die Bestsellerlisten an. Was nicht jeder weiß: Benjamin Stuckrad-Barre ist in Bremen geboren und in Rotenburg/Wümme aufgewachsen. Der Autor im Interview.

Herr Stuckrad-Barre, inwiefern ist eine Lesung in Ihrem Geburtsort Bremen, wo Sie am 10. April im Modernes auftreten, etwas Besonderes für Sie?

Benjamin Stuckrad-Barre: Heimspiel, natürlich. Das „W“ auf dem Trikot, das ist ja ganz klar. Wobei ich da durch die vielen Umzüge in meinem Leben natürlich leicht angreifbar bin, weil ich das eben an vielen Orten irgendwie behaupten und begründen kann: Göttingen, Hamburg, Köln, Berlin, Zürich, ja sogar Frankfurt – alles Heimspiele. Aber Geburtsort gibt es natürlich nur einen, und das ist Bremen. Bitter waren die zehn Jahre meiner Kindheit in Rotenburg/Wümme, weder Hamburg noch Bremen, sondern genau dazwischen, im niedersächsischen Nichts, in der geistfeindlichsten Stumpfsinnsprovinz – dort werde ich niemals lesen, denn dort liest niemand, und ich werde gewiss nicht derjenige sein, der damit anfängt, Rotenburg/Wümme zu alphabetisieren.

„Panikherz“ erzählt in bewegender Manier vom Willen zum Rausch. Warum haben Sie so lange an Truman Capotes Gleichsetzung von Süchtigem und Genie festgehalten?

Habe ich das? Hat er das? Es gibt dieses berühmte Zitat von Capote, „Ich bin schwul, ich bin süchtig, ich bin ein Genie“ oder so ähnlich, aber erstens hat er das gewiss nicht nüchtern gesagt und also so auch nicht unbedingt gemeint, und zweitens hat er natürlich seine großen Sachen allesamt nüchtern geschrieben. Sein von ihm selbst, freilich ihm Suchtwahn, als Opus Magnum gedachtes Werk „Erhörte Gebete“ schließlich hat ihn ja umgebracht, und es blieb unvollendet, musste unvollendet bleiben. Sucht oder Meisterwerk – einer von beiden kann nur gewinnen. Ich möchte mich aber gar nicht auf solcher Giganten Schultern stellen, das wäre anmaßend. Dennoch ist es so, dass mich mit 17, 18 Jahren besonders die Bücher, Platten und Filme sehr begeistert und geprägt haben, die von den großen Giftgelehrten verfasst wurden und die von der Nacht und vom Rausch handelten.

Wie ist es dieser Tage für Sie, sich an einem Glas Wasser festzuhalten, während um Sie herum Alkohol getrunken wird?

Ich denke gar nicht mehr darüber nach. Manchmal ist es ein bisschen fad, aber dann gehe ich einfach schlafen. Da kann ja die Nacht nichts dafür und auch der Alkohol nicht und auch nicht die, die es besser vertragen als ich, dass für mich Mitmachen leider bedeuten würde: Krankenhaus. Manchmal verpasse ich bestimmt was, aber andererseits bin ich auch ganz gut in Vorleistung gegangen mit dem Trinken und Giftnehmen und Nächtedurchmachen, ich habe eher auf anderen Gebieten Nachholbedarf, Dinge, die in den Schleuderjahren vernachlässigt wurden, zum Beispiel Bücherschreiben.

Wie ist es dieser Tage für Sie, wenn Ihnen ein Anorektiker oder Bulimiker begegnet?

Wie ist es dieser Tage für Sie, wenn zwei Fragen hintereinander mit der selben Formulierung beginnen?

Ihre erste Begegnung mit Udo Lindenbergs Musik trug sich im nur bedingt für sein Nachtleben bekannten Rotenburg/Wümme zu, wo Sie aufgewachsen sind.

Da nun war die Provinz ein großer Vorteil: die Sehnsucht war natürlich umso größer. Und die Bereitschaft, sich anleiten zu lassen von der Musik und Poesie, aufzubrechen in die große, weite Welt – und diese Kitschformulierung eben wirklich im besten Sinne naiv und ironiefrei zu denken. Und dann beginnen im Kopf die großen Reisen, und das ist der kulturelle Urknall der Jugend, da erwacht das Hirn, da beginnt das Leben.

Welche Fenster öffneten sich dadurch für Sie, und wie verhielten die sich zu Ihren ersten Rausch-Erfahrungen?

Alle Fenster öffneten sich, auch alle Falltüren natürlich. Die deutsche Sprache wurde mir durch Lindenbergs Platten zu einem Abenteuerspielplatz. Damit begann alles. Die eigenen Erfahrungen, die sich messen mussten mit den von Udo skizzierten Abenteuern, sind natürlich immer eine Enttäuschung, alles im eigenen Leben ist viel kleiner, trauriger und ärmer als in der Kunst, aber das ist ja gerade das Tolle an der Kunst, dafür ist sie ja da. Um uns aus dem Staub zu heben, zumindest gedanklich, und das ist ja schon eine Menge.

Ein anderes Ihrer Idole, der Dichter und Gonzo-Journalist Jörg Fauser, hauchte sein berauschtes Leben nicht von ungefähr auf der sinnbildlichen Überholspur aus. Warum hat Ihnen das nicht zur Warnung gereicht?

Hat es auf eine Art ja, denn ich lebe noch. Das Problem mit der Überholspur: Es sind die anderen, die überholen und die einen dann umbringen. Das war bei Fauser so, der zu Fuß nachts auf der Autobahn unterwegs war, und das war auch so bei Falco, einem anderen meiner Überhelden, der rangierte rückwärts von einem Parkplatz in einen schnellfahrenden, um die Ecke kommenden Omnibus. Doch hatten diese beiden auch schon genügend Meisterwerke verfasst, um relativ früh sterben zu dürfen. Das war ja bei mir nicht der Fall. Ich schuldete der Welt noch ein paar Bücher, mit dem bisschen, was ich bis dahin geschafft hatte, früh zu sterben, das wäre ja sehr pathetisch und lächerlich gewesen.

Ein dritter Säulenheiliger, Bret Easton Ellis, hat, Ihnen gleich, seine Jugend verschwendet. Nun liest man gar nichts mehr von ihm. Wie muss eine Ökonomie der Verausgabung beschaffen sein, um nicht vor der Zeit zu verstummen?

Auch Ellis, anders als ich, war ein Frühvollendeter. Sein Vorteil gegenüber Fauser, Falco, Cobain: Er lebt noch. Und das will ich ihm gewiss nicht vorwerfen. Cobain kann uns nicht mehr enttäuschen, klar. Ellis jedoch auch nicht: Schon mit Mitte 20 hatte er mehr geschafft und geleistet als die meisten Schreiber in einem langen Leben. Seither ist er vollkommen frei und darf tun, was er will, er schuldet uns gar nichts. Wir als Fans können uns wünschen, dass er nochmal ein tolles Buch schreibt – aber er hat uns doch schon mehr geschenkt als die allermeisten.

Eine vierte feste Größe in Ihrem Pop-Olymp ist, seit Sie 17 sind, Charles Bukowski. Wäre Lyrik eine Gattung für Sie, und können Sie sich auch vorstellen, erzählende Literatur zu schreiben, in der Sie weniger vorkommen als bislang?

Bukowskis Gedichte, das sind ja nichts anderes als destillierte Kurzgeschichten. Interessanterweise altern sie viel besser als seine Erzählungen und Romane, man kann sie noch immer sehr gut lesen, und ich tue das oft. Vielleicht gerade weil sie so ganz ohne Formstrenge und Kunstwillen verfasst sind, sind sie zeitloser als sein Prosawerk. Aber dass der Autor selbst darin nicht vorkäme, kann man nun gerade nicht sagen. Das ist auch ein vollkommen unsinniges Qualitätskriterium. Bukowskis Gedichte sind ja nun komplett autobiographisch, beinahe diaristisch. Und doch schweben sie. Man kann sehr gut jeden Tag zwei, drei davon lesen, am besten frühmorgens. Bringt Schwung und Melodie in den Tag.

„Soloalbum“, „Livealbum“, „Remix“ – ich habe Ihre Bücher, die Sog- und Suchtpotenzial haben, sozusagen geschnupft. In der Entstehungsphase welchen Titels waren Sie warum am meisten bei beziehungsweise außer sich?

Dass meine Bücher durch die Nase aufgenommen werden, habe ich noch nicht oft gehört, aber immerhin ist der Kopf dabei und die Richtung stimmt also, außerdem klingt es nach tiefer Verbundenheit und ehrt mich also. Wie haben Sie das denn gemacht? Geschreddert? Jedenfalls: Verfasst habe ich sie allesamt nüchtern. Ich kann nur nüchtern schreiben. Aber es ist natürlich nicht verkehrt, auch mal nicht nüchtern gewesen zu sein, man muss zuweilen weit rausschwimmen, nur bestenfalls eben auch zurückkommen an Land, um davon erzählen zu können, wie es da draußen ist.

Nach „Panikherz“, Ihrer vorläufigen biografischen Bilanz, haben Sie nun die Möglichkeit, sich einmal mehr neu zu erfinden. Welche Rollen nach Popliterat und Provokateur, gebranntem Kind und Suchtaufklärer könnten Sie künftig interessieren?

Ich muss natürlich all diese fürchterlichen Wörter und Zuschreibungen brüsk ablehnen, so geht es ja schon mal los. Und oft endet es auch so, zumindest ein interessantes Gespräch würde da aufhören, interessant zu sein. Sie sind ja so und so – nein, nein, vielmehr bin ich so und so. Fürchterlich. Interessiert keinen Menschen. Lassen Sie uns wie folgt verfahren: Ich schreibe einfach meinen Kram, und wie Sie das dann finden, rubrizieren, wie Sie mich nennen und als was Sie mich bezeichnen, das überlasse ich komplett Ihnen. Wenn Sie dann zu dem Schluss kommen, ich sei, nach allem, einfach ein Kind der schönen Stadt Bremen, das demnächst im ja unbedingt als legendär zu bezeichnenden Modernes ein HEIMSPIEL hat, nun, dann werde ich gewiss nicht juristisch gegen Sie vorgehen, versprochen. Das dürfen Sie absolut behaupten. Aber wenn Sie auch „Panikherz“ nasal aufzunehmen imstande sind, ich warne Sie, Hardcover, 576 Seiten, also schon echt ein Ziegel, nun, dann würde ich Sie bitten, sich direkt ans Guinness Buch der Rekorde zu wenden. Und weil es „Wetten, dass..?“ nicht mehr gibt, würde ich Ihnen jederzeit die Bühne im Modernes zur Verfügung stellen, dass sie uns Bremern das vorführen.

Das Gespräch führte Hendrik Werner.