Untergrundliteratur – das klingt nach hastig kopierten, schnell zusammengehefteten Blättern. Dass es auch ganz anders ging, wird im Archiv der Forschungsstelle Osteuropa klar. Ein Rundgang.

Einen Schatz nach dem anderen ziehen Maria Klassen und Karina Garsztecka aus den grauen Archivschränken. Briefmarken, mit denen zur Zeit des Eisernen Vorhangs polnische Dissidenten die Führung des Landes verhöhnten. Untergrundliteratur – so genannter Samisdat – aus der Sowjetunion, kleine mit Draht gebundene Heftchen, aber auch eine große gebundene Ausgabe des russischen Klassikers „Die Reise nach Petuschki“. Auf Russisch natürlich, mit einer Zeichnung vorne drauf. Und zum Schluss: Ein leuchtend oranger Bauhelm, mit bunten Blumen bemalt.

Im Archiv der Forschungsstelle Osteuropa liegen Originaldokumente des Widerstands gegen die Unterdrückung durch das sowjetische Regime. Schätze. Zu wenige wissen, dass es sie gibt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Manfred Zeller und seine Kollegen wollen das ändern.

Sie wollen Interesse wecken, bei Forschern und einer politisch-historisch interessierten Öffentlichkeit. Seit Juni präsentiert die Forschungsstelle jeden Monat ein besonderes Archivstück auf ihrer Internetseite; mit einem Bild und einem ausführlichen Text zu den Hintergründen.

Als erstes Archivale stellte Zeller einen Passierschein aus dem Jahr 1966 ins Netz. Der berechtigte den aserbaidschanisch-sowjetischen Schriftsteller Tschingis Gussejnow, einen Gerichtsprozess zu begleiten, der den Beginn der Dissidentenbewegung in der Sowjetunion markierte. „Das schien uns ein guter Anfang zu sein“, sagt Zeller.

Der Weg der Archivalien nach Bremen war oft abenteuerlich: So versteckte Wolfgang Eichwede, der die Forschungsstelle 1981 gründete, Untergrund-Journale aus Ungarn auf der Zugtoilette hinter Spiegeln. Erst nach der österreichischen Grenze holte er sie wieder hervor.

Dissidenten vertrauten Eichwede, sie gaben ihm ihre Schätze mit in den Westen. In der Hoffnung, dass sie in Bremen aufbewahrt werden. Darunter Protestbriefe, Flugblätter, Solidaritätsbekundungen und Literatur. Auch Diplomaten brachten Dokumente aus der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten ins sichere Bremen. Zettel, in winziger Schrift mit kyrillischen Buchstaben bedeckt, wurden aus dem Gulag geschmuggelt. Auf einem Weg, wie heute Drogen Grenzen passieren: in Plastikfolie gewickelt und von Besuchern geschluckt.

Das Bremer Archiv wurde zu einem Zuhause für den Samisdat, für die verbotenen Gedanken und Umtriebe. Ein Gedächtnis dafür, dass es all das gab, trotz der sowjetischen Unterdrückung. Das Archiv nahm, was es kriegen konnte: „Es war nicht die Zeit zum Schwerpunkte setzen“, erklärt die Archivarin Maria Klassen, die für die Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten zuständig ist. Ein Kriterium für ein Archivstück war, dass es drüben illegal war.

Und manchmal holte Eichwede nicht nur die Werke der Dissidenten an die Forschungsstelle, sondern auch ihre Erschaffer. Der erste Archivar, Gabriel Superfin, hatte nach sieben Jahren Haft die Sowjetunion verlassen müssen, weil er Samisdat hergestellt und verbreitet hatte. 1995 kam er als Archivar an die Forschungsstelle.

Manfred Zeller, Maria Klassen und Karina Garsztecka, als Archivarin für Ostmitteleuropa zuständig, sprechen immer wieder von sogenannten Archivgebern. Der russische Schriftsteller Wladimir Maximow war einer, die Gründerin der Samisdat-Zeitschrift „Chronik der laufenden Ereignisse“, Natalja Gorbanewskaja, eine andere. Der Dissident Lew Kopelew war der Erste.

Maria Klassen überlegt kurz, dann lächelt sie und sagt: „Ich werde nun zum Gründungsmythos beitragen.“ Sie erzählt von Lew Kopelew, der 1981 ausgebürgert wurde und zu Eichwede nach Bremen kam, weil seine Frau und er hörten, dass es dort Samisdat-Literatur gab. Er soll zu Eichwede gesagt haben: „Wenn du es schaffst, ein Archiv zu gründen, dann bekommst du meinen Nachlass.“ 1985 setzte er einen Brief auf, in dem er genau das verfügte.

Maria Klassen war die Nachlassverwalterin des 1997 gestorbenen Kopelew, sie hat 600 Kartons an die Forschungsstelle Osteuropa übergeben. Material, das zwei Mitarbeiter vier Jahre beschäftigen könnte. Heute lagern hier rund 750 Nachlässe.

In einem der Regale liegt ein Exemplar von „Archipel Gulag“. Das Hauptwerk des Nobelpreisträgers Alexander Solschenizyn wurde 1973 in russischer Sprache in Paris gedruckt und verbreitete sich daraufhin in der Sowjetunion. Das Archivexemplar ist eine Kopie, jemand hat das Original Seite für Seite fotografiert und dann gebunden.

Dann zieht Klassen einen Stapel dünnes, braunes Papier aus einem Ordner: Auch das ist Samisdat. Untergrundschriften, mit Schreibmaschine auf Wurst- und Butterpapier getippt. „Für Samisdathersteller war nichts unmöglich“, sagt sie.

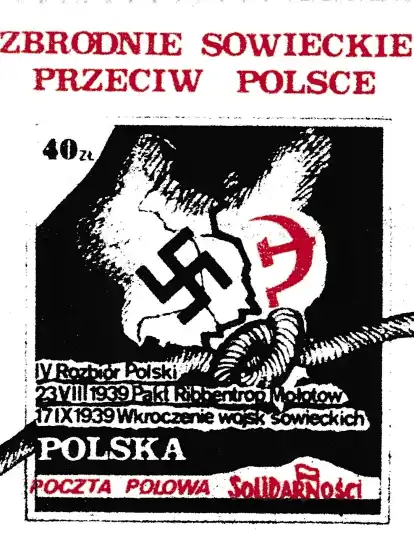

Neben vielen Stücken aus der Sowjetunion gibt es auch Material aus den Satellitenstaaten: zum Beispiel eine polnische Spezialität. So nennt Karina Garsztecka die Bögen mit Briefmarken aus der polnischen Untergrundbewegung; rund 2600 Stück haben sie davon. Sie thematisierten in den 1980er-Jahren Tabus, zum Beispiel den Angriff der Sowjetunion auf Polen im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes. Das Motiv widerspricht eindeutig der offiziellen Deutung der polnisch-sowjetischen Beziehungen: Demnach befreite die Sowjetunion Polen von der deutschen Besatzung.

Und warum liegt unter all den Schätzen ein oranger Bauhelm? Das können Zeller und die beiden Archivarinnen ganz einfach erklären: Der Sowjetologe Robert van Voren brachte ihn vom Kiewer Maidan mit. „Wir sind weiter an den Protestbewegungen in Osteuropa interessiert“, sagt Zeller. Noch ist die Arbeit nicht abgeschlossen.

www.forschungsstelle.uni-bremen.de

Samisdat

◼ Das Wort Samisdat bedeutet selbst herausgeben. Es bezeichnet Literatur, Romane und Theaterstücke, aber auch Flugblätter, getippte oder gedruckte Bücher, Kunstwerke und Briefmarken, die im Untergrund im ehemaligen Ostblock von Dissidenten hergestellt und in Umlauf gebracht wurden. Die Samisdat-Literatur bildete ab den 1950er- bis zu den 1980er-Jahren eine Parallelkultur zu den in offiziellen Verlagen veröffentlichten Büchern. Schriftstücke wurden abgeschrieben, kopiert, teilweise auch aufwendig gebunden und signiert.