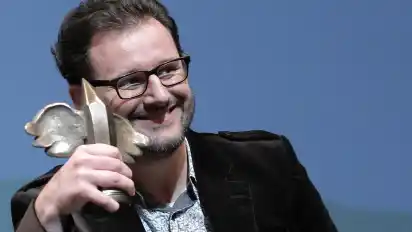

Klaus Stuttmann hat den 17. Deutschen Karikaturenpreis gewonnen, der am Sonntag in Bremen verliehen wurde. Der zweite Platz ging an Peter Butschkow. Platz drei teilten sich Bettina Bexte und Björn Karnebogen.

Preisverleihung im Theater am Goetheplatz Stuttmann gewinnt Deutschen Karikaturenpreis

Klaus Stuttmann hat den 17. Deutschen Karikaturenpreis gewonnen, der am Sonntag in Bremen verliehen wurde. Der zweite Platz ging an Peter Butschkow. Platz drei teilten sich Bettina Bexte und Björn Karnebogen.

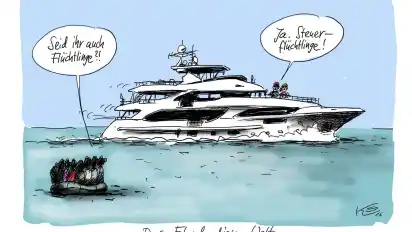

Mit seiner Karikatur „Das Elend dieser Welt..." hat Klaus Stuttmann den 17. Deutschen Karikaturenpreis gewonnen.

Kunsthistoriker mit Tablet

Es gibt da diese zugleich faszinierende und beklemmende Karikatur zur US-Wahl, mit der Klaus Stuttmann pointiert die Zerrissenheit der Nation visualisiert. „Ich wähle Clinton“, entringt sich dem Mund einer bis zum Zylinder in Stars und Stripes gewandeten Figur, die nur aus Oberkörper besteht und rasant gen linker Bildrand zu schweben scheint. „Ich Trump“, entgegnet der zugehörige und doch abgetrennte Unterkörper, der martialisch gefranst in die entgegengesetzte Richtung läuft.

Die Drohung, die hinter dieser schizoiden Allegorie steht, ist durch das Wahlergebnis nicht etwa entkräftet worden, sondern hat sogar noch an Brisanz gewonnen: Klaus Stuttmanns kluge Karikatur symbolisiert eine verheerende Form der Abspaltung, die den psychodynamischen Prozess der Vereinigten Staaten von Amerika noch lange prägen dürfte. Und keine Hoffnung auf Abwendung der Misere, nirgends. Bislang nicht einmal im begnadeten, fantasiebegabten, subversiven Schaffen des Klaus Stuttmann.

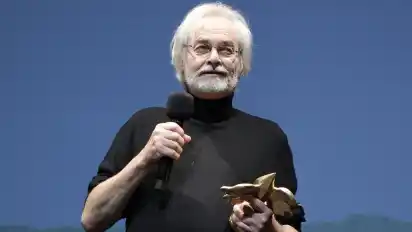

Der Gleichklang seines Namens mit der Weltgegend seiner Primärsozialisation lässt zunächst stutzen: Stuttmann, im Jahr 1949 in Frankfurt/Main geboren, wuchs in der Umgebung von Stuttgart auf. Ein Studium der Kunstgeschichte begann er in Tübingen; 1970 wechselte er ins weltläufigere Berlin, wo er sechs Jahre später an der Technischen Universität zum Magister in Kunstgeschichte und Geschichte avancierte. Weil schöne, gute und wahre Fakultäten aber noch nicht automatisch zum Karikaturisten befähigen, bildete sich der eminent politische Kopf autodidaktisch fort.

Weil sardonische Zeichnungen nicht immer sättigen, verdingte er sich zudem zusätzlich als Layouter, Illustrator und Plakatemacher. Bis zum Wendejahr, in dem Stuttmann beschloss, nur noch als tagespolitischer Karikaturist zu arbeiten, erschienen seine vorzüglichen Werke vorzugsweise in „Die Wahrheit“, der Tageszeitung der Sozialistischen Einheitszeitung Westberlins. Dieser Tage beliefert Stuttmann neben WESER-KURIER und Sächsischer Zeitung das Satiremagazin Eulenspiegel, die Wochenzeitung Freitag, die links-alternative Tageszeitung taz, den Berliner Tagesspiegel sowie etliche weitere Regionalzeitungen.

Frisch und frech – bisweilen sogar unverhohlen frivol – sind seine täglichen Interventionen, die er in der Regel um halb zwei Uhr mittags in Angriff nimmt, um sie gegen halb fünf zu vollenden. Bei Angela-Merkel-Karikaturen kann es schon mal deutlich schneller gehen; sie und ihre prägnanten Mundwinkel zeichnet Stuttmann mittlerweile binnen einer Minute, wie er zu Protokoll gibt. Die Pointen seiner Werke erschließen sich dem geneigten Betrachter ähnlich rasch; gleichwohl bergen sie oft eine tiefere kritische Absicht, die erst auf den zweiten Blick verfängt. Irritationen sind beabsichtigt.

Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an den Beginn der Pegida-Proteste in Dresden. Damals komponierte Stuttmann eine Zeichnung, auf der ein Demonstrationszug zu sehen ist. Neben etlichen Transparenten, auf denen „Pegida“ prangt, recken Kundgebungsteilnehmer Banner in den Himmel über Dresden, auf denen weitere Akronyme wie „Hogida“, „Düdida“ und „Aefde“ stehen. Einen Passanten auf Klaus Stuttmanns maliziöser Zeichnung bewegt der kryptische Abkürzungsjargon zu der Frage: „Das soll Deutsch sein?“

Etliche Preise wurden Stuttmann in den vergangenen Jahren zugesprochen, darunter 2007 der Publikumspreis beim deutschen Karikaturenpreis und 2010 der italienische Premio Satira Politica. Auch bei der Branchen-Auszeichnung „Rückblende“ wird der Künstler mit schöner Regelmäßigkeit bedacht. Nun hat er sich mit der pointiert betexteten Zeichnung „Das Elend dieser Welt“, die sich mit der anhängigen Flüchtlingsmisere im Mittelmeer befasst, gegen mehr als 1000 andere Werke durchgesetzt, die in diesem Jahr beim Deutschen Karikaturenpreis eingereicht wurden.

Seine Inspiration bezieht der technisch versierte Künstler übrigens vorwiegend aus dem Internet. Die Zeitnähe des persiflierten Ereignisses zu seinem Werk ist ihm eminent wichtig. Und statt mit Papier und Stift zeichnet Klaus Stuttmann mit dem Tablet. So geht Karikieren heute.

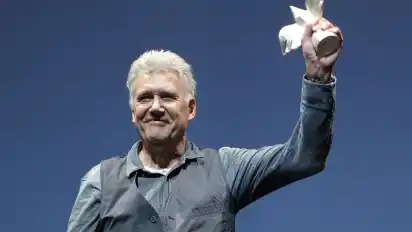

Der zweite Platz ging an Peter Butschkow für die Karikatur "Revolution".

Täglicher Wahnsinn

Peter Butschkows Karikaturen haben neben der Schärfe der Witze manchmal etwas Banales, beinahe Unschuldiges. Auf dem Titel seines aktuellen Buches zum Beispiel steht ein Mann mit entblößtem Oberkörper und einem kugelrunden Bauch vor seinem Hausarzt. Dieser tastet den Bauch ab und fragt „Bier?“ und der Mann antwortet mit begeistertem Gesichtsausdruck: „Gerne“. Zwei simple Worte, eine alltägliche Situation – ein einfacher Witz. Und doch macht das seine Karikaturen sehr besonders.

Die Figuren seiner Karikaturen changieren zwischen verfremdeten und überzogenen Darstellungen der Körperproportionen und dennoch realitätsnah gezeichneten Gestalten. Der Humor bleibt aber der gleiche: kurz und bündig. Mit seinem trockenen reduzierten Humor kommentiert Peter Butschkow alles vom Alltäglichen bis hin zum Politischen. Und zeigt dabei immer ein gutes Händchen für den Zeitgeist. In einer seiner Zeichnungen sitzen ein Mann und eine Frau im Park, er hält ein Gebäck in der Hand. „Teilst Du?“, fragt sie. „Bin ich Facebook?“, antwortet er.

Peter Butschkow, geboren in Cottbus und aufgewachsen in Berlin Tempelhof, ist schon seit 1980 als Cartoonist, Comiczeichner und Textautor tätig. Zunächst studierte er Kunst, machte eine Setzerlehre und absolvierte ein Studium an der Akademie für Grafik am Berliner Einsteinufer. Danach arbeitete er drei Jahre als Grafikdesigner, bevor er sich selbstständig machte. Heute lebt Butschkow in Nordfriesland und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Karikaturisten. Er zeichnet unter anderem für das Satiremagazin „Eulenspiegel“, die „TV Hören&Sehen“ und die „TV PUR“.

Beim Deutschen Karikaturenpreis 2016 wurde Butschkow mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Mit dem Cartoon „Revolution“ karikierte er gleich zwei Probleme der politischen Öffentlichkeit: Das Desinteresse der Bevölkerung und die Antriebslosigkeit der politischen Aktivisten. Diese stehen an ihrem Stand und verteilen ganz locker ihre Partei-Werbung, während die Menschen mit starren Blicken auf ihre Handys an ihnen vorbeieilen. Die Jury begründet, dass Butschkow „die aktuelle Spiele-Invasion für die Kritik an der Entpolitisierung der Gesellschaft und am Populismus der Parteien“ zeigt. „Bis hierhin geht die Politik – aber nicht weiter.“

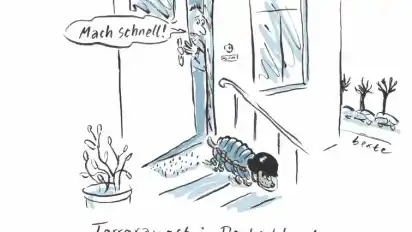

Für die Karikatur „Terrorangst in Deutschland“ erhielt Bettina Bexte den dritten Platz.

Die stille Beobachterin

Meist sitzt Bettina Bexte in Cafés an einem neutralen Beobachtungsposten und schaut sich von dort aus unauffällig die Menschen an. Das ist ihre Inspiration, sagt die Wahlbremerin, denn als Cartoonistin müsse man eben rausgehen und die Menschen hautnah erleben. Und das wird in ihren Karikaturen deutlich, in denen sie ganz alltägliche Absurditäten aufgreift.

Bettina Bexte wuchs in Hamburg auf, studierte in Bremen Grafikdesign und spezialisierte sich auf Illustration und Trickfilm. „Zeichnen war es schon immer“, sagt sie über ihre Berufswahl, denn Zeichnen sei ihr vertrautes Gebiet. Eigentlich wollte sie Kinderbuchillustratorin werden, konnte sich aber nicht damit anfreunden, die Geschichten nicht selber schreiben zu können. Im Cartoon hingegen könne sie die Handlung, den Witz und die Bilder selbst bestimmen. Seit 1992 ist sie deshalb freie Karikaturistin. Bextes Zeichnungen erscheinen unter anderem im „Stern“, „Juris“, „Spiegel-Online“, „taz“, „Titanic“, „Eulenspiegel“, und der Kinderzeitschrift „Gecko“. In der Schweiz ist sie regelmäßig im „Nebelspalter“ zu sehen, in Österreich in der „Welt der Frau“. „Das Problem ist der Anfang, die Idee“, sagt Bexte. Am liebsten sitze sie für die richtige Inspiration in der „Schauburg“ und dem „Theatro“. Auch wenn sie einen Cartoon zu einem bestimmten Thema zeichnen wolle, sei es zunächst wichtig, sich ein wenig davon zu entfernen – auch diesen Abstand sucht sie im Café. Ihr Skizzenbuch hat sie immer dabei, notiert und zeichnet alles mit, probiert Orte für die Handlung und für die Hauptpersonen aus.

„Das passiert nicht auf Knopfdruck“, sagt Bexte. Sofort das richtige Bild vor sich zu haben, sei eher selten. Meistens müsse sie viele Skizzen bis zum endgültigen Motiv machen, das zu ihrer ursprünglichen Idee passt. Und manchmal bemerke sie, dass die schnelle, erste Skizze viel besser sei als eine überarbeitete Version. Man raste manchmal förmlich ein und werde damit zu ordentlich und unlocker, findet Bexte, da seien die schnellen Sachen oft die besseren. Ihr Rezept für einen guten Cartoon ist eigentlich denkbar simpel: „Wenn man lachen kann, dann ist ein Cartoon gut“.

Der Text falle ihr immer am schwersten, sagt Bexte, denn oft sage man zu viel oder ordne einer Figur einen unpassenden Satz zu. Und manchmal sei der Witz ohne Worte wesentlich stärker. Schließlich lebe ein Cartoon auch immer über Gestik und Mimik. Besonders über Gesichter könne man viel machen. Deswegen seien auch besonders Hunde und Katzen sehr dankbare Motive – denen müsse man lediglich einen passenden Blick verpassen, um den Witz rüberzubringen.

Ihre Karikatur „Terrorangst in Deutschland“ gewann beim Deutschen Karikaturenpreis den 3. Platz. „Ein gelungenes Beispiel, wie Satire einem diffusen Gefühl der Panik entgegenwirken kann“, sagte die Jury. Bexte fertigte die Zeichnung kurz nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 an, nach denen auf das Gefühl der Erschütterung aus ihrer Sicht eine komische Stimmung der Gefahr und Furcht folgte, die sie selbst für übertrieben hielt. Deshalb habe sie nach einer alltäglichen Situation gesucht, um zu hinterfragen, wo diese Angst eigentlich noch hinführen soll.

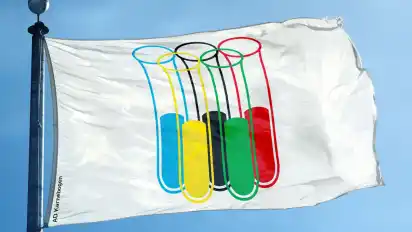

Ebenfalls auf Platz drei landete Björn Karnebogen mit seiner Karikatur "Höher, schneller bis hierhin und weiter".

Grafikdesigner mit Humor

Karikaturen funktionieren nicht nur als Zeichnungen, auch Grafiken können hervorragend als Parodien bestehen. Wie gut das gelingen kann, beweist AD Karnebogen, der die Karikatur in seinen Arbeiten in anderer Erscheinung zeigt.

Björn Karnebogen stammt aus dem Bremer Umland und studierte audiovisuelle Medien an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Danach arbeitete er lange als Art Director, bevor er sich dem „satirischen Grafikdesign“ zuwandte. Aktuell ist er als Grafiker und Online-Redakteur für „extra 3“ sowie bei „Wumms - Die Sportsatire“ tätig. In seinen Bildern wagt er einen Spagat zwischen anspruchsvollem Design und trockenem Humor. Dabei nutzt er ganz unterschiedliche Arten der Gestaltung. Er nutzt vor allem bekannte Motive aus Kultur und Werbung, füllt diese mit konträren Inhalten oder parodiert sie mit Verzerrungen und Wortspielen. In „Totally looks like“ sucht Karnebogen nach visuellen Analogien zu populären Motiven – so betitelt er in einem Bild ein umgedrehtes und grafisch verfremdetes Soft-Eis mit „Quarknado“. Hinter dem Stichwort „Adbusting“ verbirgt sich bei Karnebogen das Verfremden bekannter Marken, Flaggen und Symbole. In Karnebogens Version der Berliner Flagge hält der symbolische schwarze Bär zum Beispiel die Tatzen nicht über dem Kopf, sondern legt sie über seine Augen.

Für „Höher, schneller, bis hierhin und weiter“ wurde AD Karnebogen der 3. Platz beim Deutschen Karikaturenpreises verliehen. In seiner Bearbeitung der olympischen Flagge tauschte Karnebogen die symbolischen fünf Ringe gegen Reagenzgläser und verweist damit auf die Dopingdiskussionen bei den diesjährigen Olympischen Spielen. „Dem Betrachter wird sofort klar, was der Zeichner meint und kritisiert, ohne dass er ein Wort verlieren muss. Das kann nur Karikatur“, fand die Jury.

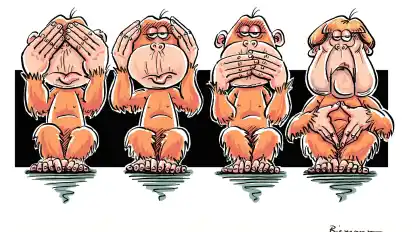

George Riemann erhielt mit seiner Karikatur „Aussitzen” den Preis des Publikumslieblings.

„Eine Karikatur ist ein Auftrag, etwas zu verändern“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Preisverleihung.

Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIERS, betonte, wie wichtig Karikaturen für gesellschaftliche Debatten seien: Eine Zeichnung könne oftmals mit präzisen Strichen mehr sagen als Worte.

Der Deutsche Karikaturenpreis fand 2016 zum ersten Mal in Bremen statt. Seit dem Jahr 2000 vergibt die „Sächsische Zeitung“ den Preis. Die Kooperation des WESER-KURIERS und der „Sächsischen Zeitung“ besteht auch in den kommenden Jahren mit einer abwechselnden Preisverleihung in Bremen und Dresden.