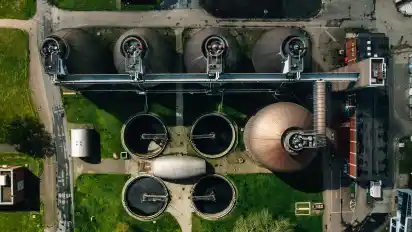

Ein spargeldürres Windrad und fünf eierbauchige Faultürme: Optisch sind sie Gegenspieler, doch gemeinsam tragen sie zur Energieversorgung der Seehauser Kläranlage von Hansewasser bei. „Mit dem Faulgas aus den Türmen betreiben wir seit 2014 drei Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme produzieren“, sagt der Leiter der Anlage, Peter Schmellenkamp. Zusammen mit der Windkraft könne Hansewasser so den Energiebedarf der Kläranlage selbst decken.

Das Werk in Seehausen ist seit 1966 in Betrieb. Seither fließt dort Abwasser aus der Stadt Bremen und einigen Gemeinden im Umland zusammen: durchschnittlich 130.000 Kubikmeter täglich. „Wenn‘s regnet, wird mehr Wasser in die Anlage gepumpt. In den Ferienzeiten weniger, weil die Menschen ihre Toilette und Dusche seltener nutzen“, erklärt Schmellenkamp. Die Anlage ist ausgelegt, um in der Spitze das Abwasser von einer Million Einwohner zu reinigen.

Die Klärung verläuft mehrstufig. Die mechanische Reinigung besteht aus Rechen, Sand-Fettfang und Vorklärbecken. Es folgt die biologische Abwasserreinigung im Belebtschlammbecken, wo Milliarden von Mikroorganismen gelöste organische Stoffe abbauen, und dem Nachklärbecken. „Am Ende fließt das geklärte Wasser, das nun sauberer als die Weser ist, in diese hinein“, so Schmellenkamp.

Ohrenstäbchen sind Störfaktoren für die Kläranlage

Ein Störfaktor in der Anlage sind Ohrenstäbchen. Ihre Stiele treiben in einer tektonischen Breiplatte auf schwarzem Wasser herum. Laut dem Anlagenleiter sollen bereits Rechen diese abschöpfen, doch die Stäbchen schaffen es regelmäßig bis durch das Vorklärbecken. „Netze vor dem Belebungsbecken fangen sie letztlich ab“, sagt er. Die Ohrenstäbchen gehörten einfach nicht in die Toilette, sagt Schmellenkamp und ärgert sich darüber.

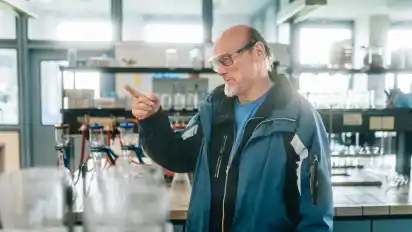

Im Labor kontrolliert Klaus Reichel täglich Abwasser: „Sind Feststoffe darin? Ja oder nein. Welche Stoffe sind zu welchen Konzentrationen enthalten?“, sagt der Laborleiter. Er überprüfe hier mit Kollegen Proben aller Prozessschritte, um mangelhafte Reinigung genauer nachzuverfolgen und erhöhte oder zu niedrige Stoffkonzentrationen kontern zu können.

Während Reichel das Kleine im Blick hat, überwachen in der Leitwarte Beschäftigte den Betrieb der Anlage im Großen. 365 Tage im Jahr zeigen mehr als 30 Bildschirme silhouettenhaft die Stadt Bremen, schematisch Abwasserströme und videografisch das Klärwerk. Von hier aus liegt der Blick auch frei auf die Faultürme. Warum die eierförmig seien? „Das ist die geometrisch günstigste Form, um den Faulschlamm gleichmäßig zu verrühren“, sagt Schmellenkamp. Wäre das geklärt.