In den 70er-Jahren kamen die ersten Computer auf den Markt, in den 80er- und 90er-Jahren zogen sie in immer mehr Büros ein. Heutzutage geht in vielen Branchen ohne PC nichts mehr. In relativ kurzer Zeit haben Computer unser Arbeitsleben stark verändert. Als ebenso revolutionär könnten sich andere Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Robotik herausstellen. In dieser Fotostrecke zeigen wir, wie weit der Stand der Technik ist, in welchen Branchen die Technologien eingesetzt werden könnten und welche Rolle Bremen bei der Forschung spielt.

Serie: Wie wir in Zukunft arbeiten Wie Technologie den Arbeitsmarkt revolutioniert

Künstliche Intelligenz, 3D-Druck und Roboter: Viele Technologien könnten unsere Arbeitswelt in Zukunft komplett verändern. Auch in Bremen werden diese erforscht und weiter entwickelt.

3D-Drucker tragen ein Material Schicht für Schicht auf und erschaffen so dreidimensionale Gegenstände. Der Fachbegriff lautet additive Fertigung. Modellbauer nutzen die Technologie etwa, um Bauteile aus Kunststoff herzustellen. Durch den 3D-Druck können komplexe Gegenstände erschaffen werden, wie es auf herkömmliche Weise nicht möglich wäre.

3D-Drucker sind beim Materialeinsatz nicht auf Kunststoff beschränkt: Schon heute gibt es Drucker, die aus Beton den Rohbau von Häusern herstellen. Das Bild zeigt eine Maschine des Unternehmens Apis Cor, das in Dubai Schicht für Schicht Beton aufträgt und so die Wände eines Hauses baut.

In der Lebensmittelindustrie wird an fleischlosen Steaks aus dem 3D-Drucker experimentiert. Das Bild zeigt ein Stück vegetarisches Fleisch aus pflanzlichen Proteinen der israelischen Firma Redefine Meat.

In der Medizin erforschen Wissenschaftler das Bioprinting. Dabei sollen menschliche Organe mittels 3D-Druck hergestellt werden. Das Bild zeigt ein menschliches Herz in Miniaturformat, das Forscher an der Universität in Tel-Aviv hergestellt haben.

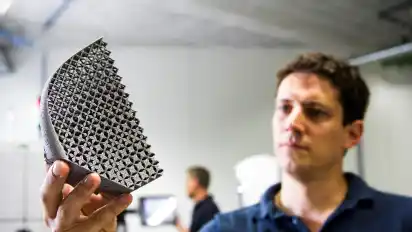

Auch in Bremen spielt das Thema 3D-Druck eine bedeutende Rolle: Mithilfe der neuen Technologie entwickeln Forscher und Ingenieure neue Werkstoffe für die Luft- und Raumfahrt, die stabil und gleichzeitig leicht sind. Außerdem betreibt das Unternehmen Materialise ein Kompetenzzentrum, indem Metalle gedruckt werden. Das Bild zeigt ein Leichtbau-Objekt, das aus dem Drucker stammt. Die Technologie 3D-Druck könnte als neues Werkzeug in vielen Branchen eingesetzt werden.

Technologien wie Virtual Reality (VR), virtuelle Realität, oder Augmented Reality (AR), erweiterte Realität, sind schon aus der Unterhaltungsbranche bekannt. Mithilfe spezieller Datenbrillen, sogenannter Smart Glasses, können ihre Träger in computergenerierte Welten eintauchen und dabei im Gegensatz zum Fernsehen etwa ihre Umgebung dreidimensional wahrnehmen. Ausprobieren konnten die Bremer die Technologie übrigens in der Bremer Stadtbibliothek in Mitte oder in Vegesack, wegen der Corona-Pandemie steht das Angebot derzeit nicht zur Verfügung.

Den Spielemarkt haben AR und VR schon längere Zeit erreicht. Schon 2016 war Pokémon Go ein weltweiter Erfolg. Dabei können die Spieler mit ihrem Smartphone in ihrer realen Umgebung nach virtuellen Tierchen suchen und diese fangen. Das Bild zeigt einen Screenshot aus dem Spiel von einem wilden Tauboga auf dem Bremer Marktplatz.

Die Einsatzmöglichkeiten sind aber nicht auf die Unterhaltungsbranche beschränkt. Wartungsarbeiter können mit einer AR-Brille etwa effizienter arbeiten. Die Brille kann dem Nutzer zusätzliche Informationen einblenden, wodurch er die Hände frei für andere Dinge hat. Um diese Einsatzmöglichkeiten zu erforschen, haben der Bremer Windparkentwickler WPD Windmanager, das Bremer Institut für Produktion und Logistik (Biba), die Bremer Firma Anymotion und Comback aus dem Schwarzwald zusammengetan bei Pojekt die Einsazmöglichkeiten von Augmented Reality im Arbeitsalltag von Windanlagentechnikern erorscht. Das Projekt ist abgeschlossen, ab September sollen die Brillen im reglulären Außendienst von WPD Windmanager eingesetzt werden. Das Bild zeigt einen WPD-Servicetechniker, der die Gondel eines Windrads wartet.

Seit einem Jahr erforschen Bremer Wissenschaftler, wie Menschen und Roboter künftig sicher zusammenarbeiten können. Dafür entwickeln sie bei dem Projekt Kora eine virtuelle Lernumgebung, in der die Interaktion mit Robotern simuliert werden kann. Bislang arbeiten Industrieroboter meist noch in abgetrennten Räumen, damit sie beispielsweise nicht versehentlich einen Menschen verletzen. Die Maschinen bewegten nämlich oft schwere Gegenstände und benutzten gefährliche Werkzeuge, sagt Patrick Rückert vom Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen (bime). Zudem fehlt der Maschine bislang oft die Sensorik, sodass sie eine Kollision mit dem Menschen nicht spüren kann. Die VR-Lernumgebung bietet sich vor allem für den Einsatz in Berufsschulen an, in der keine kollaborativen Roboter zur Verfügung stehen. Neben dem bime sind das Institut für Technik und Bildung sowie Saltandpepper Software weitere Projektpartner.

Roboter kommen schon seit den 70er-Jahren in Fabriken zum Einsatz, etwa beim Schweißen. Die Maschinen arbeiten mit höchster Präzision und werden auch bei Daimler in Bremen eingesetzt. Das Foto zeigt Lissy Brückner, Verfahrensentwicklung Montagetechnik und Modularisierung, beim Einbau der Batterie in ein Hybridfahrzeug.

Aber auch die Entwicklung menschenähnlicher Roboter ist fortgeschritten: So zeigt ein Video des amerikanischen Robotik-Unternehmens Boston Dynamics aus dem Jahr 2016 den Prototypen Atlas, der einen rund fünf Kilo schweren Karton eigenständig greift, anhebt und in das Regal neben sich stellt. Roboter könnten etwa einfache Tätigkeiten in der Logistik übernehmen. Das Model Spot von Boston Dynamics, eine Art autonomer Roboterhund, ist schon jetzt marktreif und kann käuflich erworben werden. Das Bild zeigt den Roboter Spot bei einem besuchen des saudi-arabischen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, bei einem Besuch einer KI-Forschungsstätte.

In Bremen entwickelt beispielsweise das Institut für Künstliche Intelligenz (IAI) Einsatzmöglichkeiten für Roboter. Bei dem Projekt „Knowledge4Retail“ forschen die Wissenschaftler, wie Roboter in Super- oder Drogeriemärkten eingesetzt werden können. Der Roboter Donbot soll später Regale scannen, Waren erkennen und im Idealfall auch einräumen.

Die Technologie selbstfahrender Autos ist schon zu großen Teilen ausgereift. Laut Tesla-Chef Elon Musk könnten vollautonome Fahrzeuge Ende 2020 Realität sein. Bis Roboterautos serienmäßig über die deutschen Straßen rollen, wird es allerdings noch dauern; zuvor müssen die rechtliche Grundlage und die Infrastruktur wie ein flächendeckendes 5G-Netz geschaffen werden.

Autonomes Fahren könnte die Mobilität revolutionieren: Taxis, Lastwagen und Busse könnten führerlos ihre Fracht und Passagiere transportieren. Das Bild zeigt selbstfahrende Taxis in China, die chinesisches Dienstleistungsunternehmen auf öffentlichen Straßen getestet hat.

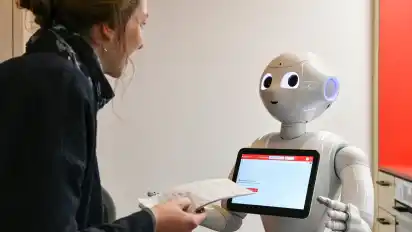

Eine Schlüsseltechnologie der Zukunft ist die Künstliche Intelligenz (KI). Was eine KI genau ist, lässt sich nur schwer definieren. Vereinfacht gesagt ist sie ein Computerprogramm, das lernen und sich weiterentwickeln sowie Entscheidungen treffen kann. Sie wird unter anderem beim autonomen Fahren oder in der Robotik eingesetzt. Das Bild zeigt Marc Fiedler, Mitbegründer der Firma Blackout Technologies. Das Unternehmen entwickelt mithilfe von KI Roboter, die eine Persönlichkeit simulieren - etwa mit dem Roboter Luna Pepper.

Luna Pepper war 2018 einige Wochen in der Stadtteilfiliale Neustadt der Sparkasse Bremen zu Besuch und hat dort das Kundengespräch trainiert. Wie das funktioniert hat, lesen Sie hier.

Schon heute ist KI im Einsatz, etwa bei Suchmaschinen oder Sprach- und Gesichtserkennung. Sie kommt aber auch beim autonomen Fahren, bei der Automatisierung von Prozessen und vielen weiteren Zwecken zum Einsatz. In Bremen gibt es viele Unternehmen und Forschungsinstitute, die sich zum Cluster Bremen.AI zusammen geschlossen haben. Dazu gehört etwa das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).