Die Segelflieger des Verdener Luftfahrtvereins haben einen der längsten Tage des Jahres dafür genutzt, bis in die späten Abendstunden über Scharnhorst zu gleiten. Einer von ihnen ist der 20-jährige Niklas Westermann, der bereits seit seinem 14. Lebensjahr fliegt. „Die Maschinen gehören dem Verein. Man kann diese mieten“, erklärt Westermann, während sich eines der Rolltore öffnet.

Heraus kommt ein Fahrzeugtruck mit integrierter Seilwinde. Mithilfe der Seilwinde, die später mehrere hundert Meter entfernt steht, werden die Segelflieger binnen Sekunden angezogen, um die notwendige Startgeschwindigkeit zu erreichen. „Der Aufwind ist das Wichtigste – vor allem hier im Flachland“, sagt der 20-Jährige. Als Segelflieger achte man auch auf die Wolkenbildung, die sei immer ein Indikator. „Beim Segelfliegen kann es auch immer wieder vorkommen, dass der Pilot windbedingt auf einem Acker landen muss“, erklärt er. Dies sei erlaubt. Während er spricht, startet auf dem danebenliegenden Feld ein Flugzeug mit Motorantrieb: „Beim Motorfliegen geht es vermehrt um die Zeit, dagegen genießt man beim Segelfliegen das Wetter.“

Apropos Segelfliegen: Hierbei gibt es verschiedene nationale und internationale Wettbewerbe. „Viele Meisterschaften werden sogar online ausgetragen“. Das bedeute, dass ein Pilot eine bestimmte Strecke auf Zeit fliege und die Ergebnisse anschließend hochlade. „Das hat schon sportlichen Anreiz“, findet Westermann, dessen längster Flug knapp 350 Kilometer lang war. Vorteilhaft sei auch, dass das Segelfliegen emissionsfrei ist.

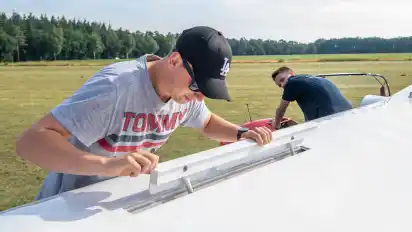

Weiter ist bei der Sportart wichtig, dass der Pilot auf viele Personen angewiesen ist. Vom Technikcheck über das Platzieren des Fliegers auf der Startbahn bis hin zum Ziehen durch die Seilbahn. Jeder helfe jedem sozusagen, die Gemeinschaft sei wichtig, sagt Westermann, während er am Tower vorbeigeht. Die Spannweite der Flieger sei größenabhängig: 15 bis 20 Meter lange Tragflächen sorgen für den nötigen Aufwind der rund 450 Kilogramm schweren Flieger.

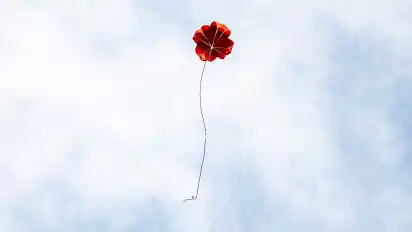

„Jeder Pilot hat einen Rettungsfallschirm. Obwohl die Technik ständig gewartet wird und Teile ausgetauscht werden, kann die Technik immer mal versagen“, weiß Fluglehrer Wilfried Müller. Ein gewisses Restrisiko bleibe somit bestehen. Um Zusammenstöße mit anderen Fliegern zu vermeiden, gibt es in jedem Cockpit auch ein Kollisionswarngerät, dessen Stromquelle eine Batterie ist, ergänzt Westermann.

„Beim Anflug ist man noch 90 bis 100 Stundenkilometer schnell“, weiß er. Die zu erreichende Geschwindigkeit der Flieger sei unterschiedlich – von 140 bis 280 Kilometer pro Stunde. „Auch Flugschüler fliegen während der Ausbildung alleine“, erklärt der Pilot. Dabei stehen diese in stetigen Funkkontakt zum Fluglehrer. Anders als beim Führerschein, den Autofahrer lediglich einmal machen müssen, sei es beim Flugschein Pflicht, ständig zu üben und Flugstunden zu leisten, sagt Müller, als er zu einem der Piloten in den Flieger steigt. „Das Gelernte sozusagen auffrischen.“ Wenige Augenblicke später befinden sich beide in der Luft und die am Boden gebliebenen restlichen Vereinsmitglieder bereiten gemeinsam bereits den nächsten Start eines Fliegers vor.