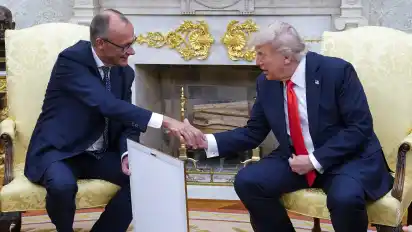

Bundeskanzler Merz darf zufrieden sein mit dem Ergebnis seiner ersten Reise als deutscher Regierungschef nach Washington. Er bereitete sich so gut auf die Begegnung im Weißen Haus vor, wie es bei einem unberechenbaren Gesprächspartner wie Donald Trump möglich ist. Bescheiden holte er sich den Rat anderer ein, die vorher die Gefahrenzone im Oval Office betreten hatten. Und hörte auf Senator Lindsey Graham, der es im Umschmeicheln des „Make-America-Great-Again“-Präsidenten zur Meisterschaft gebracht hat.

Vor allem traute Merz seinen Instinkten. Der Kanzler überließ dem Narzissten die Bühne, hofierte ihn und übernahm selbst die Rolle des Statisten. Er lieferte ein Fallbeispiel dafür, warum im Umgang mit Trump Reden Silber und Schweigen Gold ist. Die wenigen Sätze, die er in den 45 Minuten vor laufenden Kameras äußern konnte, bewiesen: Man kann Trump umwerben und trotzdem Haltung zeigen.

Clever ausgewählt war auch das Gastgeschenk, das Trump emotional an der richtigen Stelle anfasste. Die goldgerahmte Geburtsurkunde seines Großvaters Friedrich erinnerte den US-Präsidenten und die ganze Welt an die Herkunft des väterlichen Teils seiner Familie aus Kallstatt in der Pfalz. Besser kann man jemanden wie Trump kaum für die Heimat seiner Vorfahren erwärmen. Vielleicht besucht er sie nun während des zugesagten Besuchs in Deutschland.

Trumps Zorn war Merz`Glück

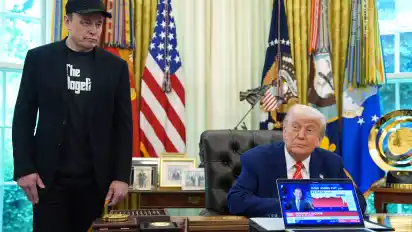

Dennoch gibt es keinen Grund, übermütig zu werden. Zumal Merz auch Glück gehabt hat. Die Telefonate mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Staatschef Wladimir Putin beschäftigten seinen Gastgeber mehr als den Besuch des deutschen Kanzlers. Trumps Zorn auf seinen abtrünnigen „First Buddy“ Elon Musk schien an diesem Mittag größer zu sein als der auf die „woken“ Europäer.

Daraus das Gefühl abzuleiten, im Weißen Haus einen Partner zu haben, auf den Verlass ist, wäre töricht. Im Umgang mit Trump ist es stets wichtiger, darauf zu achten, was er tut, als darauf, was er sagt. Wer das beherzigt, kommt nicht daran vorbei, ein paar ernüchternde Fakten festzuhalten, die in Trumps „Oval-Office“-Monologen noch einmal deutlich geworden sind.

Der US-Präsident setzt den Aggressor Russland gleich mit dem Opfer Ukraine, indem er beide mit streitenden Kindern vergleicht. Statt den Bully Putin in die Schranken zu weisen, ermahnt er auch Wolodymyr Selenskyj mit dem Krieg aufzuhören. Das grenzt an Verhöhnung der Leidtragenden dieses brutalen Angriffskriegs im Osten Europas. Dankenswerterweise hat Bundeskanzler Merz diese Gleichsetzung höflich, aber deutlich zurückgewiesen.

Strafzölle stehen weiterhin im Raum

Die US-Regierung lässt trotz der parallel zum Kanzlerbesuch verkündeten massiven Aufstockung der Verteidigungshaushalte der Nato-Mitgliedsstaaten offen, ob das in seinen Augen genug ist. Gleichzeitig sickerte durch, dass die USA keine Zusage bei der Sicherung einer Friedenstruppe in der Ukraine aus der Luft geben wollen. Wie er sich auch nicht auf die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten festlegt.

Im Handelsstreit mit den Europäern stehen die 50-Prozent-Strafzölle weiter im Raum, die im Juli in Kraft treten könnten. Wie Trump auch keine Anstalten machte, die Zölle für Stahl und Aluminium aufzuheben oder zu reduzieren. Das trifft die deutsche Wirtschaft schon heute empfindlich.

Niemand sollte ernsthaft glauben, dass Trump plötzlich an multilateraler Zusammenarbeit interessiert ist. Weder mit Blick auf die Gruppe der G7 noch hinsichtlich der Nato, die in diesem Monat mit Nervosität dem Auftritt des „America-Zuerst“-Nationalisten entgegensehen. Kaum hatte Merz das Oval Office verlassen, verhängten die USA Sanktionen gegen vier Richter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Auf Trumps Unverlässlichkeit ist Verlass

Der Kanzler sollte nach der bestandenen Feuertaufe im Oval Office weiterhin seinen Instinkten statt dem Wunschdenken des nostalgischen Transatlantikers in ihm folgen. Er musste bei den Sanktionsdrohungen gegen Russland schon einmal erleben, wie das für ihn ausgeht. Nach einem Telefonat mit Putin konnte sich Trump an nichts mehr erinnern. Merz und seine europäischen Mitstreiter standen da wie die begossenen Pudel.

Das einzig Verlässliche an Trump bleibt, dass auf ihn kein Verlass ist. Das strategische Interesse Deutschlands und Europas besteht darin, den US-Präsidenten einzuhegen, um größeren Schaden abzuwenden. Vielleicht kann das historische Projekt des „Westens“, das auf gegenseitiger Sicherheit, freiem Handel und gemeinsamen Werten beruht, so den Stresstest einer zweiten Amtszeit Trumps überstehen.

Merz hat in Washington gezeigt, wie das gelingen kann. Jetzt muss er der Versuchung widerstehen, sich Illusionen hinzugeben. Seine nach den Bundestagswahlen überraschend klar artikulierte Einsicht bleibt weiterhin richtig. Unter dem „America-First“-Präsidenten wird es kein Zurück zum transatlantischen Schulterschluss alter Tage geben.

Europa muss Verantwortung für das eigene Schicksal übernehmen, wenn es nicht zu einem Museums-Kontinent werden möchte. Die Tageslaune des Präsidenten sollte deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass weder die Europäische Union noch Deutschland mit Trump einen Freund im Oval Office haben.