Nun hat auch die Union ein Wahlprogramm. Vorgelegt auf den letzten Drücker zwar und an vielen Stellen vage, aber so richtig wichtig scheint es CDU und CSU ohnehin nicht zu sein. Oder wie soll man es sonst interpretieren, dass etliche angekündigte Maßnahmen, darunter die Rentenpläne, unter Finanzierungsvorbehalt gestellt sind? Soll heißen: Erst ein Kassensturz nach der Wahl entscheidet darüber, was vom Programm letztlich übrig bleibt.

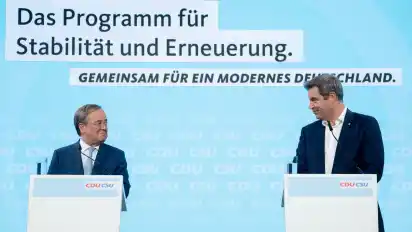

Eine bewusste Spitze in Richtung des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz – der Wahlkampf lässt grüßen. Dem Finanzminister vertraue er nicht mehr so recht, verlautbarte CSU-Chef Markus Söder genüsslich. Deshalb sei genaues Nachrechnen besser, bevor es losgehen könne mit dem vom Armin Laschet angekündigten „Modernisierungsjahrzehnt“. Oder wie es im Wahlprogramm heißt: mit dem „umfangreichen Entfesselungspaket für die Wirtschaft“.

Keine befriedigenden Antworten

Ohnehin versuchen CDU und CSU die Quadratur des Kreises. Auf höhere Steuern wollen sie verzichten, die Neuverschuldung wollen sie verringern, schnellstmöglich zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren, und auch an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse wollen sie festhalten. Wie daraus ein plausibles haushaltspolitisches Konzept werden kann, auf diese Fragen geben die beiden Parteichefs keine befriedigenden Antworten.

Das 140 Seiten starke Wahlprogramm wird so zu einer Wundertüte. Was ist wirklich drin, zum Beispiel in der Rentenpolitik? Bezeichnend, dass die beiden Schwesterparteien bis kurz vor der Verabschiedung darüber noch heftig gestritten haben. Einmal mehr ging es um die Mütterrente, eine Dauerforderung der CSU in den vergangenen Bundestagswahlkämpfen. Söder wollte nachlegen, hatte Gleichbehandlung gefordert. Es sei "eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Mütter, unabhängig wann ihre Kinder geboren wurden, dieselbe Anerkennung für ihre Lebensleistung in der Rente bekommen", so seine Forderung.

Letztlich schaffte es Söders Forderung nicht ins Programm, er musste sich Laschet beugen, dem Kanzlerkandidaten, weil dieser das Rentensystem nicht mit zusätzlichen Erhöhungen belasten möchte. Doch abgehakt hat Söder seinen Plan nicht, wie immer hat der CSU-Chef das letzte Wort: "Ich bin mir sehr sicher, dass die Mütterrente am Ende in einem Koalitionsvertrag stehen wird." Soll heißen: Die CSU wird weiter mit der Mütterrente Wahlkampf machen, die CDU wird es nicht.

Die Union hatte genug Zeit

Symptomatisch steht die Mütterrente aber nicht nur für den Streit zwischen Söder und Laschet, sie steht auch für die bisherige Verweigerungshaltung der Union in Sachen Rentenreform. Wieder findet sich dazu nichts Substanzielles. Die Union will zwar eine sogenannte Generationenrente prüfen, bei der der Staat ab der Geburt eines Kindes monatlich Geld für einen Pensionsfonds anspart. Doch über die genaue Höhe dieses Betrages schweigt sie sich aus. Und überhaupt: Was heißt schon Prüfauftrag? Vager geht es kaum. Und auch der Vorstoß zu einem „Neustart“ in der privaten Altersvorsorge kommt viel zu spät – die gescheiterte Riester-Rente hätte längst reformiert werden müssen. Zeit dazu hatte die Union genug.

Geradezu peinlich die Passage zum Renteneintrittsalter: Hier wiederholt die Union lediglich die bereits ab 2012 wirksame Gesetzeslage, wonach der Eintritt in die Rente bis 2030 schrittweise auf 67 Jahre erhöht werden soll. Kein Wort dazu, wie sie es für die Zukunft halten will. Dabei sitzt der CDU/CSU längst ihre Klientel im Nacken. So hat gerade das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft einmal mehr eine Anhebung auf 70 Jahre ab dem Jahr 2052 gefordert und damit die Vorschläge einiger Regierungsberater getoppt, die für eine Erhöhung auf 68 Jahre plädierten. Eine Positionsbestimmung der Union wäre hier hilfreich gewesen.

Laschet und Söder aber stört die Beliebigkeit im Programm wenig, sie setzen beide ohnehin lieber auf ihre Überzeugungskraft. Die Union, so der CSU-Chef, sei nicht müde, sie habe die „neue Lust an Verantwortung“ wieder entdeckt. Nach fast 16 Jahren ununterbrochener Regierungszeit überrascht das nicht wirklich.