An Beharrlichkeit mangelt es Jürgen Grzeskowiak nicht. Aus dem aktiven Berufsleben ist der Diplom-Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik längst ausgeschieden. Aber wenn er seine Baupläne von Schwimmbaggern und Schlickschuten auf dem Tisch ausbreitet und wortreich über die eskalierenden Kosten der Elbvertiefung referiert, ist der Schifffahrtsexperte ganz in seinem Element. Lange wollte das kaum einer hören. Inzwischen interessieren sich für seine Ideen sogar Bundestagsabgeordnete, Staatssekretäre und der Bund der Steuerzahler.

Seine Heimatstadt Cuxhaven liegt an der Elbe. Dort war Grzeskowiak in den 1980er Jahren Technischer Leiter des örtlichen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes und als solcher zuständig für den Schwimmbagger "Johannes Gährs". Er kennt sich also aus mit der Materie. Der Bagger gehörte damals dem Bund und sorgte tagein, tagaus dafür, dass die Fahrrinne der Elbe immer die nötige Tiefe aufwies. "1984 hat der Bund dann die Unterhaltungsbaggerei privatisiert", erinnert sich Grzeskowiak. Die Baggerflotte wurde bis auf ein Schiff verkauft. Auf Elbe, Weser, Jade und Ems teilen sich heute niederländische und belgische Wasserbauunternehmen die Aufträge untereinander auf.

Das will Grzeskowiak ändern. Nicht weil früher alles besser war, sondern weil die Baggerkosten auf der Elbe gerade explodieren und alle händeringend nach einer Lösung suchen. "Ich bin davon überzeugt, dass unser Konzept das wirtschaftlichste ist", sagt der Ingenieur aus Cuxhaven selbstbewusst.

Zurzeit setzen die Holländer und Belgier für die Unterhaltung der Fahrrinnen sogenannte Hopperbagger ein. Ihr deutscher Name – Laderaumsaugbagger – klingt etwas komplizierter, lässt aber das Arbeitsprinzip der Schiffe erahnen: Über ein langes Rohr, das auf den Flussgrund abgesenkt wird, saugt der Bagger Sand und Schlick auf und spült den Matsch in seinen Laderaum. Rund 10.000 Kubikmeter fasst ein mittlerer Hopperbagger. Mit dem Sediment an Bord fährt der Bagger dann zu einer festgelegten Deponiestelle in tieferem Gewässer und entleert den Laderaum – "verklappen" nennt das der Fachmann.

Ein Bagger ohne Laderaum

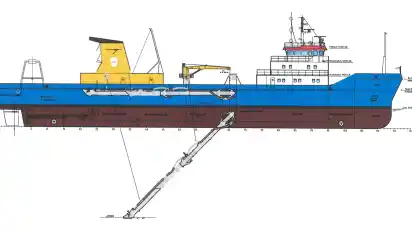

Das Verfahren hat sich über die Jahre weltweit bewährt. Grzeskowiak jedoch ist davon überzeugt, dass sich für die Zufahrten zu den deutschen Häfen ein anderer Ablauf besser eignen würde: Sein Konzept sieht einen Saugbagger ohne Laderaum vor, der von mindestens zwei Transportschiffen begleitet wird. Der Bagger befüllt die Schuten abwechselnd mit dem Flusssediment, das diese dann abfahren. Der Vorteil: Der Bagger kann durcharbeiten und verliert keine Zeit mit den Fahrten zur Klappstelle. Zudem müsste das Gerät nicht hochseetauglich für den weltweiten Einsatz sein; eine abgespeckte Variante für Binnen- und Küstengewässer würde reichen, mit kleinerer Besatzung und weniger Kraftstoffverbrauch. Diese Flotte könnte der Bund wieder in Eigenregie betreiben.

Die Grundidee hat Grzeskowiak bereits vor ein paar Jahren entwickelt und zusammen mit dem Schiffskonstrukteur Klaus-Peter Lasse vom Bremer Ingenieurbüro L+P Naval Tec ausgearbeitet. Bislang wollten weder die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes noch die Hamburger Hafenbehörde HPA etwas davon wissen. Doch spätestens seit der großen Elbvertiefung 2019-21 haben die Hamburger ein Problem: Immer wieder treiben Sand und Schlick mit der Flut in die mühsam vertiefte Fahrrinne. 2021 mussten 35 Millionen Kubikmeter wieder ausgebaggert werden – 75 Prozent mehr als im Schnitt der vergangenen 20 Jahre. Und der Bund rechnet mit weiter steigenden Baggermengen. Im November vergangenen Jahres räumte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) ein, die neue Solltiefe der Elbe bis auf Weiteres nicht garantieren zu können – die Bagger kamen mit der Arbeit nicht mehr hinterher.

Dazu kommt, dass die Wege für den Hamburger Hafenschlick länger werden. Damit die Sedimente nicht immer wieder in die Hafenbecken zurücktreiben, fahren die Hamburger einen Teil davon zur Tonne E3 südlich von Helgoland. Mittelfristig ist sogar eine Klappstelle in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) nordwestlich der Insel geplant, 200 Kilometer vom Hamburger Hafen entfernt. "Das wird die Kosten enorm erhöhen", prophezeit Grzeskowiak: Von zuletzt 200 auf rund 500 Millionen Euro pro Jahr für die gesamte Elbbaggerei, hat er ausgerechnet. Seine Flotille aus kleinen Baggern und Transportschiffen könnte den Job für die Hälfte erledigen, versichert der Ingenieur.

Angesichts dieser Perspektiven hält auch der Cuxhavener Bundestagsabgeordnete Enak Ferlemann (CDU), ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, einen "Systemwechsel" in der Baggerei für erforderlich. Der amtierende Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel (Grüne), ebenfalls ein Cuxhavener, sieht in dem Vorschlag eine interessante Variante. Und sogar der Bund der Steuerzahler – lange Zeit für jede Idee einer Privatisierung öffentlicher Leistungen zu haben – fordert den Bund auf, sich mit Grzeskowiaks Konzept einer Rückverstaatlichung der Baggerei zu befassen.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung dagegen hält sich einstweilen an ihren Auftrag, den Großteil der Baggerarbeiten an private Wasserbauunternehmen zu vergeben. Zu Grzeskowiaks Vorschlag lässt die Generaldirektion mitteilen: "Ein solches Gerätekonzept wurde bei den Ausschreibungen von den teilnehmenden Anbietern bislang nicht angeboten" – obwohl diese über einen "umfassenden Gerätepark" verfügten. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, so eine Sprecherin der GDWS, "dass Bieter zukünftig auch andere Wege gehen".