Wilde Zeiten hat das Concordia-Gebäude an der Schwachhauser Heerstraße 17 erlebt: Im Laufe der Zeit hat es sich vom Eisenbahn-Pavillon zur Experimentierbühne entwickelt. Das ist nun Geschichte: Der Abriss hat begonnen.

Wilde Zeiten hat es erlebt, das Concordia-Gebäude an der Schwachhauser Heerstraße 17. Vor allem als Experimentierbühne machte es in den 1970er-Jahren auch überregional Schlagzeilen. Weitaus weniger bekannt ist, dass es bereits kurz nach Kriegsende ordentlich krachte – allerdings eher hinter den Kulissen.

Der Grund: Der Senat hatte das Haus als Ausweichbühne für das Künstlertheater beschlagnahmt, und dagegen wehrte sich die Inhaberin mit Händen und Füßen. Die wollte nämlich schon damals ein Kino im Concordia betreiben. Der auch juristisch ausgetragene Streit füllt eine ganze Akte im Staatsarchiv Bremen. Der damalige Arbeitssenator Hermann Wolters brachte den Konflikt im Oktober 1945 auf den Punkt: „Hier das einzelne Interesse einer Dame, auf der anderen Seite jedoch das Theater-Bedürfnis einer ganzen Stadt.“

Gebäude war beliebter Gastronomiestandort

Doch das ist Vergangenheit, Begehrlichkeiten weckt das Concordia schon lange nicht mehr. Dabei war es einmal ein beliebter Gastronomiestandort mit einer 165-jährigen Geschichte. Die begann 1851 mit dem Bau des Gebäudes auf einem abgeschiedenen Grundstück, das bis dahin noch Gemüseland in der Feldmark Pagentorn gewesen war. Wirklich ruhig und beschaulich war es dort allerdings schon damals nicht, befand sich das Areal doch direkt an der erst ein paar Jahre zuvor eröffneten Bahnstrecke von Hannover nach Bremen.

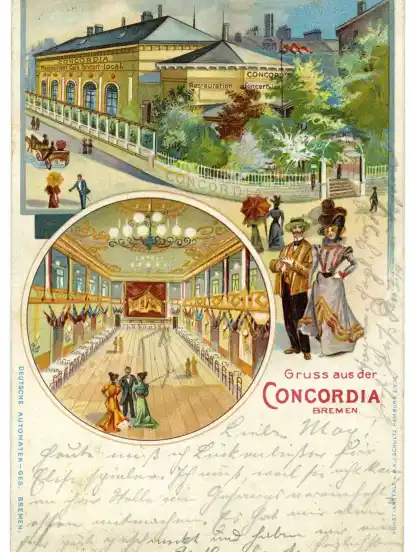

Eigentlich handelte es sich nicht um ein Gebäude, sondern um einen Gebäudekomplex. Von „einem Wohnhause nebst Pavillon, Concertsaal, Garten und Zubehör“ ist in den Akten die Rede. Daher auch die ursprüngliche Bezeichnung als Eisenbahn-Pavillon: Der zur Straße gelegene, achteckige Vorbau diente als Namensgeber für das gesamte Etablissement, in Frakturlettern prangte die Bezeichnung über dem Eingang.

Land unter in Schwachhausen: Beim Hochwasser von 1880/81 stand auch der damalige Eisenbahn-Pavillon an der Waterkant. Quelle: Staatsarchiv Bremen

Gartenkonzerte im Eisenbahn-Pavillon

Als „Wirth im Eisenbahn-Pavillon“ stand der Erbauer Carl Gustav Callmeyer hinterm Tresen. Vermutlich hatte die Gaststätte nur im Sommer geöffnet, als vorgelagerte Anlaufstation der Ausflugslokale an der Schwachhauser Chaussee – der heutigen Heerstraße. Die Gäste bekamen was zu hören: Jeden Sonntag wurden Gartenkonzerte im Eisenbahn-Pavillon zum Besten gegeben. „Mit geistlicher Musik“, wie Stadtteilexperte Peter Strotmann berichtet.

Nach Callmeyers Tod im April 1873 übernahm sein Sohn Georg Friedrich die Regie. Doch bereits 1878 tauchte ein neuer Wirt auf. Einen besonders langen Atem hatte der auch nicht, kurz darauf stand das Lokal zwei Jahre lang leer. Nach dem verheerenden Hochwasser von 1881 dann der Neuanfang, erst jetzt als Schankwirtschaft unter dem Namen Concordia. Die lateinische Bezeichnung für „Eintracht“ war damals ein beliebter Vereinsname. Eine Wortfindung, die den pathetischen, historisierenden Zeitgeschmack widerspiegelte. Ob mit dem Neuanfang auch ein Umbau einherging, ist unklar.

Ein Ort zum Trinken und Tanzen

Geschadet hat der Verzicht auf erbauliche Töne offenbar nicht, das Concordia blieb eine gut besuchte Gaststätte, der Name wurde zum Begriff. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewarb der damalige Besitzer sein Etablissement auf bunten Ansichtskarten als „Concert und Ball-Lokal“. Musik wurde also weiterhin gespielt, allerdings mit dem Unterschied, dass man dazu jetzt auch tanzen durfte. Den charakteristischen halbrunden Vorbau gab es damals offenbar noch nicht. Auf alten Fotos ist weiterhin der achteckige Pavillon zu sehen, obschon Blume bereits 1904 die Erlaubnis für den Bau eines eingeschossigen Vorbaus erhalten hatte.

Bei der Mischung aus Tanz und Trinken blieb es bis in den Zweiten Weltkrieg, ältere Bremer erinnerten sich gern an vergnügliche Stunden im Concordia. Den Bombenhagel überstand das Gebäude unbeschadet – und genau das löste das jahrelange Tauziehen in der frühen Nachkriegszeit aus. Schon im Oktober 1945 war in Senatskreisen von der „leidigen Concordia-Angelegenheit“ die Rede. Nach der Zerstörung der beiden großen Spielstätten, des Schauspielhauses (heute Goethe-Theater) und des Staatstheaters in den Wallanlagen, fehlte eine Bühne.

Weil es zum Concordia keine halbwegs zentral gelegene Alternative gab, ließ der Senat das Gebäude im September 1945 kurzerhand beschlagnahmen. Damals kein ungewöhnliches Verfahren, auch die Amerikaner beschlagnahmten Wohn- und Veranstaltungsgebäude für den eigenen Bedarf. Dumm nur, dass die beiden Pächter – der umtriebige Kieler Kinobetreiber Arnold Frost und seine Bremer Partnerin Emma Katia Schneider – schon andere Pläne hatten.

Endlich ein Kino

Ein Ende fand der erbitterte Rechtsstreit erst, als sich der Wiederaufbau der zerstörten Spielstätte am Goetheplatz abzeichnete. Im Mai 1949 endete die Beschlagnahme, der Kinobetrieb der „Concordia-Lichtspiele“ konnte losgehen. Ab 1952 führte das Ehepaar Otto und Gretel Draber die Geschäfte, nunmehr unter dem Namen „Concordia-Filmtheater“. Die beiden waren keine Unbekannten in der Szene, bereits seit 1934 betrieben sie die Kammer-Lichtspiele im Ostertor, das heutige Cinema. Im September 1954 schrieb das Concordia sogar ein Stück regionaler Kinogeschichte, als es als erstes Bremer Kino den US-Katastrophenfilm „Es wird immer wieder Tag“ im Cinemascope-Verfahren zeigte.

Noch gut an die Kinozeit dieser frühen Nachkriegsjahre kann sich Hermann Everwyn erinnern. Beim Einlegen der Filmrollen habe er öfter „ein bisschen zugeguckt und ein bisschen geholfen“, sagt der 77-Jährige. Bis heute hat er die „sehr guten Programme“ vor Augen, das Kinovergnügen sei nur gestört worden, wenn wieder mal voll beladene Güterzüge vor der Tür vorbei rumpelten.

Völlig unabhängig von der kulturellen Nutzung gestaltete sich der Gaststättenbetrieb. Der lag nach Kriegsende in der Hand von Fritz Fischer, vormals Betreiber der im Krieg zerstörten Domschänke am Marktplatz. Sein Enkel Michael Böhme verbrachte seine ersten vier Lebensjahre mit seiner Mutter bei den geliebten Großeltern im Concordia. Zu Beginn der 1960er Jahre zog sich Fischer zurück, ein neuer Wirt übernahm den Zapfhahn in der Concordia-Gaststätte.

Das Concordia-Theater im Jahr 1990: geschlossen wegen Asbest.

Wandlung zur Experimentierbühne

Doch die Zeiten wurden nicht besser. Das Fernsehen machte dem Kino zunehmend Konkurrenz, im Zuge des Kinosterbens machte das Concordia mit seinen 442 Plätzen 1969 dicht. Abermals stand das Traditionsgebäude leer – bis Theaterintendant Kurt Hübner darauf aufmerksam wurde. Auf seine Initiative wurde das Concordia modernisiert, ab Januar 1971 diente es als Studiobühne des Bremer Theaters, zuletzt als Hausbühne des Bremer Tanztheaters.

Einige bekannte Regisseure inszenierten in dem Experimentiertheater, unter ihnen der erst 26-jährige Rainer Werner Fassbinder. Im Dezember 1971 brachte er das selbst geschriebene Stück „Bremer Freiheit“ auf die Bühne, eine Auftragsarbeit über die berüchtigte Giftmörderin Gesche Gottfried. Für einen handfesten Skandal sorgte der Regisseur und Schriftsteller George Tabori, der Gründer des Bremer Theaterlabors, als er 1977 bei der Inszenierung von Kafkas „Ein Hungerkünstler“ den Darstellern eine 40-tägige Fastenkur verordnete. Bildungssenator Horst Werner Franke tobte und drohte mit Zwangsernährung.

Der Anfang vom Ende kam 2008 mit dem Rückzug des Bremer Theaters aus dem Concordia. Fürs Theaterspielen in dem Traditionsgebäude brachen schwierige Zeiten an. Daran konnte auch die Bremer Shakespeare Company nichts ändern, die während der Sanierung ihrer Spielstätte am Leibnizplatz das Concordia 2012/13 nutzte. Schon damals machten Abrissgerüchte die Runde, das stark sanierungsbedürftige Gebäude galt als wenig zukunftsträchtige Altlast. Zuletzt war der Bühnenbereich verwaist, einzig im Vorbau hielt sich noch die Pianobar.

Nun vollzieht sich, was sich schon lange abzeichnete: Seit Montag wühlt sich der Abrissbagger ins Mauerwerk, spätestens Anfang Oktober sollen die letzten Schuttmassen weggeschafft sein. Dann ist das Concordia wirklich nur noch Geschichte.