Der Tod lauert überall. Im Fernsehen, in der Zeitung, im Newsfeed. Jeden Tag fallen ihm Menschen zum Opfer. Sie sterben im Krieg, auf der Autobahn, bei Erdbeben oder Flugzeugabstürzen. Unmöglich, den Tod zu ignorieren. Unmöglich, ihn sich nicht anzutun. Oder?

So sehr er allgegenwärtig ist, so sehr bleibt er abstrakt, unvorstellbar. Der Tod trifft immer andere. Bis er auf einmal da ist, bis er sich ins eigene Leben drängt, durch einen Unfall oder eine ernste Diagnose. Dabei ist natürlich klar: Jeder muss sterben. Theoretisch wissen wir das. Praktisch lässt der Tod sich wunderbar verdrängen.

Die Angst vor dem Tod bestimmt unsere Kultur. Ihre Auswüchse sind Jugendwahn und körperliche Optimierungswut, der Druck, irgendetwas Bedeutendes mit seiner Zeit anzustellen, irgendetwas zu schaffen, das weiterlebt, wenn wir es denn schon selbst nicht können. Der Tod ist etwas, das es zu bekämpfen gilt. Wer stirbt, hat verloren.

Das Sterben, auch das naher Angehöriger, findet heute oft da statt, wo es unsichtbar ist oder zumindest weit weg, in Heimen oder im Krankenhaus. Die Versorgung alter und kranker Menschen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Immer seltener können Familienmitglieder zu Hause gepflegt werden. Die bessere Versorgung ist eine Errungenschaft, aber sie birgt auch die Gefahr, das Sterben wegzuschieben – und damit die Sterbenden.

Die Hospizbewegung stellt sich diesem Trend entgegen. Sie setzt sich dafür ein, dem Sterben seinen Schrecken zu nehmen. Der Tod soll nicht Gegenpart des Lebens sein, sondern ein Teil von ihm. Ein Teil, der sich wie jede andere Lebensphase gestalten lässt, für die es Lösungen gibt. Oder zumindest Linderung.

Es ist sicher auch diesem offenen Umgang mit dem Sterben und all seinen Begleiterscheinungen zu verdanken, dass das Bewusstsein für die Möglichkeiten der Versorgung am Lebensende wächst. Die Veranstaltungen der Hospiz- und Palliativverbände, auf denen sich Menschen über die Angebote der Sterbebegleitung informieren können, sind Jahr für Jahr besser besucht. Beratungsangebote werden stärker wahrgenommen.

Den Menschen, die diese Bewegung voranbringen – viele von ihnen freiwillig und in ihrer Freizeit – gebührt Respekt. Weil sie etwas leisten, von dem die ganze Gesellschaft profitiert. Sie zeigen: Sterben bedeutet nicht, aufgegeben zu werden. Es bedeutet, Hilfe zu brauchen. Hilfe, die andere bieten können.

Auch die Politik hat inzwischen den Wert dieses Engagements erkannt. Vor drei Jahren hat der damalige Bundesgesundheitsminister Herrmann Gröhe sein Hospiz- und Palliativgesetz auf den Weg gebracht, das die Versorgung Sterbender verbessern sollte, und das nicht nur in den Hospizen und auf Palliativstationen, sondern auch zu Hause.

Viele können sich die Betreuung nicht leisten

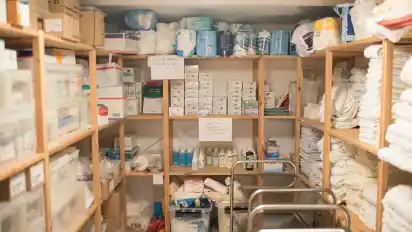

Doch ein entscheidender Bereich wurde dabei vergessen: Viele Menschen verbringen ihre letzten Jahre in einem Pflegeheim. Die aber können die Betreuung am Lebensende oft nicht leisten. Es fehlt an Geld und vor allem an qualifiziertem Personal. Die neue Koalition aus Union und SPD versucht nachzubessern. Um mehr Menschen für einen Job in der Pflege zu begeistern, soll viel Geld bereitgestellt werden. 8000 neue Stellen sollen entstehen.

Das Problem: Es wird schwer sein, die auch zu besetzen. Die Arbeit in der Pflege ist undankbar. Sie ist anstrengend und psychisch belastend. Aber sie ist auch ungemein wichtig. Ohne die Menschen in den Einrichtungen funktioniert die gute, sorgfältige und liebevolle Versorgung nicht, so gut sie auf dem Papier sein mag.

Wer einmal erlebt hat, wie viel Geborgenheit gute Pflege bieten kann, der weiß, wie wichtig es ist, die Pflegenden wertzuschätzen. Sie sind es, die den Sterbenden Würde verleihen. Denn anders als Artikel 1 des Grundgesetzes vermuten lassen könnte, ist die Würde nichts, das der Mensch hat. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, das ist keine Zustandsbeschreibung, das ist ein Bekenntnis. Würde ist, was einem Menschen nie genommen werden darf. Und sie ist ein Appell: Sie fordert dazu auf, anderen Menschen Respekt und Achtung entgegenzubringen. Denn natürlich ist die Würde des Menschen antastbar, sie ist sogar sehr leicht zerstörbar, wenn seinem Leben kein Wert mehr beigemessen wird. Wer in Würde sterben möchte, muss den Menschen Anerkennung zollen, die ihm Würde zugestehen, wenn er selbst nicht mehr für sie einstehen kann.