Kaum dass der moderne Bau stand, war auch schon ein Spitzname gefunden. "Gebetsabschussrampe" nannten die St. Magnuser den neu errichteten Turm ihrer Kirchengemeinde. Der Vergleich mit der gerade erst begonnenen Weltraumfahrt drängte sich auf. Hob sich die Form des Turms doch deutlich von anderen Türmen ab. Der Tageszeitung war es sogar einen Bericht wert: "Bleistiftspitz ragt in St. Magnus das Betonskelett eines Kirchturms in die Höhe", schrieben die BREMER NACHRICHTEN Mitte März 1967, als in der Straße Unter den Linden eine neue Kirche gebaut wurde.

Erforderlich war dies, weil der Pfarrbezirk Lesum inzwischen so groß war, dass man 1965 beschlossen hatte, aus den Ortsteilen St. Magnus und Schönebeck sowie aus den niedersächsischen Ortschaften Leuchtenburg, Löhnhorst, Brundorf und Eggestedt einen eigenen Pfarrbezirk zu bilden. Für den Bau der neuen Kirche wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Aber der Sieger erhielt nicht den Zuschlag, weiß Philipp Romeiser, Mitglied im Kirchenvorstand und im Bauausschuss der Kirchengemeinde St. Magni und selbst Architekt. Realisiert wurde die zweite Wahl der Entwürfe – gebaut wurde nach den Plänen des Architekten Eberhard Gildemeister. Von ihm gab es in der Nachbarschaft bereits die "vielbeachtete Wohnanlage Am Lehnhof", ist im Architekturführer Bremen zu lesen.

Drei Bauwerke

Genau genommen besteht die Kirchenanlage in St. Magnus aus drei Bauwerken: dem frei stehenden Glockenturm, der Kirche und den Gemeinderäumen. Der 34 Meter hohe Turm mit seinen Wänden aus durchbrochenem Sichtbeton fällt – dicht zur Straße stehend – als erstes Bauwerk ins Auge. Wer in die Kirche will, muss unter ihm hindurchgehen. Eine Glocke suchen Gäste im Turm übrigens vergebens. "Er hat keine", sagt Pastorin Christiane Hoffmann. Stattdessen hat der Kirchturm in St. Magnus als Besonderheit "eines der wenigen Glockenspiele in Bremen". Dank digitaler Steuerungsanlage konnte Kantor Jürgen Blendermann Lieder, Choräle und freie Stücke einspielen. So erklingt morgens um acht ein Morgen- und abends um sechs das passende Abendlied. "Auch das Läuten zu Gottesdiensten wird über dieselbe Anlage gesteuert", berichtet der Kantor.

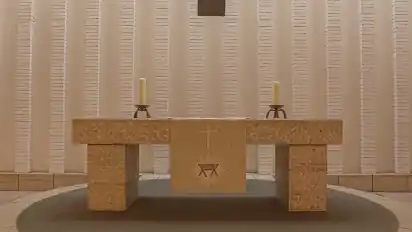

Den expressiven Baustoff Beton findet man im ganzen Gebäude wieder, erzählt Pastorin Christiane Hoffmann. Stahlbeton sei in der Nachkriegszeit als moderner Baustoff sehr beliebt gewesen. Hier wurden Betonfertigteile verbaut, die kunstvoll zusammengesetzt werden mussten, fügt die Pastorin hinzu und führt zunächst unter die Orgelempore, in den Vorraum der Kirche, der – durch eine Glaswand zum sich seitlich angrenzenden Kirchenraum abgetrennt – derzeit als Winterkirche genutzt wird und auch Taufkapelle ist. Sowohl der Blick zur Decke als auch auf den Boden des Vorraums führt zu einem Element, das sich ebenfalls in der gesamten Kirche wiederfindet: die Kreisform. Von der Decke leuchtet ein Lampenkreis, und auf dem Boden findet sich "eines der schönsten Kunstwerke der St. Magni-Kirche", schwärmt Christiane Hoffmann. Ein Steinkreis aus wertvollem roten Travertin, der aus dem Iran stammt. Auch hellen Travertin hat der Architekt in der Kirche verbauen lassen: für den Altar und sein Podest und für die Wangen der Bänke.

Von der Vorhalle aus eröffnet sich einem bis in die hohe Spitze des holzgetäfelten Dachs der weite Blick in den schlicht gehaltenen Kirchenraum, der sich heller als der Vorraum präsentiert, aber dennoch mit reduziertem Licht wirkt. "Die Beleuchtung des Raumes ist indirekt. Das unmittelbare Tageslicht ist an keiner Stelle sichtbar", hat Eberhard Gildemeister seinen Bau beschrieben. "Die Kirche lebt von indirekten Lichtspielen", sagt Philipp Romeiser und weist auf die, mit Spiegeln versehenen Lichtfänger hin, die außen am Gebäude angebracht sind und durch Glasbausteine hindurch das Licht in den Raum lenken.

Mit wenigen Elementen für Ruhe gesorgt

Entspannung. Die stellt sich unmittelbar ein beim Besuch der St. Magni-Kirche. Die reduzierte Beleuchtung und die schmucklos gehaltene Ausstattung des Kirchenraums, der in streng quadratischer Betonbauweise errichtet wurde, bietet keinerlei Ablenkung. "Ein Gitterwerk aus Betonlamellen bestimmt die beiden Längsseiten der Kirche und verleiht dem Innenraum eine geheimnisvolle Lichtstimmung, während der erhöhte Altarbereich über ein durchgehendes Lichtband in der Dachfläche optisch hervorgehoben wird", ist im Bremer Architekturführer zu lesen. "Hier können Sie zur Ruhe kommen", sagt die Pastorin. "Das hat Gildemeister mit wenigen Elementen geschafft." Sie weiß aber auch: "Manchen ist es hier zu schlicht." Wer genau hinschaut, erspäht die zwölf kleinen Buntfenster, die in die Kirchenwand eingelassen sind. Und über der Orgelempore überraschen kreisrunde Oberlichter, die sich das Dach hinunterziehen.

Von außen hat das Ensemble in seiner winkelförmigen Anordnung von Kirche und Gemeindehaus etwas von einem Klosterhof. Der innen liegende Grünbereich, der zum Verweilen einlädt, ist somit vom Straßenlärm weitgehend abgeschirmt. Der Kirchenbau mit seinem weit heruntergezogenen Dach und dem Backsteinmauerwerk an den Stirnseiten, das sich an die regionale Bauweise anlehnt, steht unter Denkmalschutz. Die Kirche hat 300 feste Sitzplätze nebst 250 losen Sitzgelegenheiten, von denen allein 80 die Empore bietet. Die Jugendlichen der 1968er-Jahre hatten für die neue Kirche übrigens auch schnell einen Namen gefunden. Für sie war das Gotteshaus der "Halleluja-Schuppen".