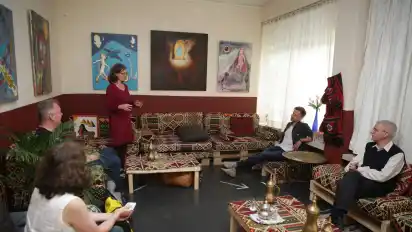

„Ich mache es zwar nicht selbst, aber am Ende mache ich es doch selbst“, sagt Heike Seyffarth über Bots und wirft damit einen etwas anderen Blick auf die Programmierungen. Damit betont die Künstlerin, dass hinter jedem Bot auch ein Mensch steckt. Das Wort Bot stammt von Roboter und meint ein Computerprogramm, welches automatisch bestimmte Aufgaben übernimmt. Im Speziellen spricht Seyffarth hier von Twitter-Bots. Diese übernehmen dann die Aufgaben, ein Twitterkonto zu steuern und dabei überwiegend Tweets zu senden, also Nachrichten, die sich auf dem sozialen Medium Twitter verbreiten. Was das mit Kunst zu tun hat oder haben kann, erklärte Seyffarth unter dem Titel „Das mache ich (nicht) selbst!“ am vergangenen Donnerstagabend im Art Ort Café Gusour.

Das Art Ort Café Gusour befindet sich im Creative Hub Bremen. Bis Dezember vergangenen Jahres war das Creative Hub das Bundeswehrhochhaus. Die Gewoba hat das Gebäude übernommen und lässt Visionskultur mietfrei die ersten sieben Etagen nutzen. Bis Ende dieses Jahres kann die Organisation in ihrem sogenannten Creative Hub noch bleiben, danach sorgt die Gewoba in dem Hochhaus für neuen Wohnraum.

Visionskultur ist eine Organisation, die unter anderem Start-ups und Künstlern ein kreatives Zentrum bieten will. Dazu gehört auch die Künstlerin Seyffarth. Sie hat in dem ehemaligen Bundeswehrhochhaus ihr eigenes Atelier. Für das Art Ort Café Gusour organisiert sie alle zwei Monate Gruppenausstellungen, die immer unter einem anderen Thema stehen. Derzeit ist in dem Café im Erdgeschoss die Ausstellung „Make!“ zu sehen.

Die Ausstellung „Make! – Die Macher-Ausstellung“ ist bis zum 27. August im Treppenhaus zu sehen.

„Dabei geht es um die Dinge, die gemacht werden oder sich von alleine machen. Und zwar ohne Zutun von außen“, erklärt Künstlerin Seyffarth. Zu den sogenannten Makern, englische Bezeichnung für Macher, gehört auch der Künstler Christian Peters. Seine Kunst hängt in einem der zwei Räume des Cafés im Creative Hub. Die Werke aller anderen Künstler hängen im Flur und gehen das Treppenhaus bis zur ersten Etage hoch. Peters malt auf Holzplatten. Er trägt die Farbe auf und kratzt sie an einigen Stellen wieder ab, sodass mehrere Schichten entstehen.

Warum er zu der Gruppe von Makern gehört, erklärt Seyffarth: „Das Holz nimmt die Farbe unterschiedlich auf, er initiiert etwas und wartet, was passiert. Das Holz arbeitet für ihn.“ Das falle unter die Kategorie „Ich mache was, aber ich mache es nicht alleine, ich lasse mir helfen“, sagt die Referentin. „Ich fange nicht mit einem weißen Blatt an, sondern mit etwas, das schon vorher da ist und baue darauf auf“, erklärt sie weiter. Der Grundbaustein von Peters Werken sind die Holzplatten. Es gehe um Kunst, die hergestellt wird. Jeder Künstler müsse bis zur Entstehung des Werkes unglaublich viele Entscheidungen treffen. Dazu gehören auch die Fragen, auf welchem Untergrund der Künstler malt und welche Farbe er verwendet.

Als Beispiel nennt Seyffarth die Sonnenblumen von Vincent Van Gogh. Der malte seine Sonnenblumen achtmal auf der Suche nach dem perfekten Bild einer Sonnenblume. Ein weiteres Beispiel bietet der russisch-deutsche Maler Alexej von Jawlensky, der malte aus den Beobachtungen seines Fensters raus. Die Dorfstraße malte von Jawlensky immer wieder und das immer abstrakter. Irgendwann war das Bild so abstrakt, dass die Dorfstraße kaum mehr zu erkennen war. Solche Abwandlungen von Bildern können auch mit Bots erstellt werden.

Dazu werden Variablen programmiert, die dann das Bild in kleinen Details verändern. Es gibt jedoch nicht nur Bilder-Bots, sondern auch Text-Bots. Ein Beispiel dafür ist der Twitter-Account „@hamletwords“. Dieser programmiert Shakespeares Satz „To be or not to be, that ist the question“ („Sein oder Nichtsein, das ist die Frage.“) um und twittert in regelmäßigen Abständen neue umgewandelte Sätze. Dabei handelt es sich um eine Programmierung, die jeweils das Verb „to be“ als Variable einsetzt und diese beliebig ersetzt.

Bis Jahresende ist das ehemalige Bundeswehrhochhaus in der Falkenstraße die Heimat des Creative Hub.

Auf der Internetseite des Botometers können Twitter-Nutzer herausfinden, wie wahrscheinlich es ist, dass sich hinter einem Account ein Bot versteckt. Dies funktioniert jedoch nicht immer zuverlässig, wie Seyffarth vorführt. Denn der Botometer misst anhand von drei Kriterien: In welchen Abständen die Tweets erscheinen, wie viele und welche Follower der Account hat und die Störgröße. Die Störgröße können Unregelmäßigkeiten des Accounts sein. Als Beispiel für so eine Störgröße nennt Seyffarth den Zeitpunkt des Tweets. Bei Bots erscheint der immer in denselben Abständen, wenn sich eine Unregelmäßigkeit darin findet, rechnet der Botometer aus, dass es sich weniger wahrscheinlich um einen Bot handle. In dem Vortrag führte sie dies mit unter anderem von ihr selbst erstellten Bots vor. Die Internetseite stufte diese als sehr unwahrscheinliche Bots ein.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Arten von Bots, die sich nicht nur in Text oder Bild, sondern noch spezifischer unterscheiden. Es gibt Märchen-Bots, Rezept-Bots, Horoskop-Bots und viele mehr. Seyffarth nimmt sich für die Erklärung als Beispiel den Witz-Bot vor. „Dann muss ich erst mal wissen, was überhaupt ein Witz ist. Und wenn ich das beantwortet habe, muss ich es dem Bot sagen“, erklärt die Künstlerin. Sie selber erstellt Bots auf Twitter, in denen sie unter anderem gemalte Bilder mithilfe der Programmierung verändert. „Wenn ich in der Kunsthalle vor einem Bild stehe, stelle ich mir meistens die Frage: Wie kann ich der Maschine erklären, genau so ein Bild zu machen?“, berichtet Heike Seyffarth. Was dahinter dann genau das Kunstwerk ist – das kann die Künstlerin Seyffarth nicht beantworten. Es könnte die Idee, die Maschine, das Produkt, der Akt der Herstellung oder auch alles zusammen sein. „Es lohnt sich in jedem Fall, darüber mal nachzudenken“, sagt sie.

Weitere Informationen

Der nächste Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Make!“ ist am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr, im Creative Hub Bremen, Falkenstraße 45. Der Künstler Christian Peters spricht unter dem Titel „Zufall – Abstraktion – Freiheit. Gedanken zur Malerei von Gerhard Richter, Emil Schumacher und Max Ernst“.