Bremen-Nord. Wenn Häuser Geschichten erzählen könnten, würde das wohl in Bücher münden: Der Bremer Journalist Peter Schulz hat gerade eins dieser Art über die Einrichtungen der Bremer Heimstiftung geschrieben. 17 der 30 Häuser des Alten- und Pflegekonzerns kommen auf den 120 Seiten vor. „Ein gutes Stück Bremen“ heißt das Werk. Weil fünf Häuser aus dem Bremer Norden porträtiert werden, könnte man die Kapitel gut auch unter „Ein gutes Stück Bremen-Nord“ zusammenfassen.

Oben auf dem Rönnebecker Weserhang überragt ein Windrad auf einem Gittermast ein hochherrschaftliches dreistöckiges Gebäude. Fast die gesamte Vorderfront besteht aus einer großen Veranda. In diesem Haus hatte man durch die Windkraft schon fließendes Wasser, als der Rest von Rönnebeck noch täglich zu den Brunnen laufen muss. Peter Schulz hat alte Postkarten und Fotografien aus der Zeit um 1900 gefunden und illustriert damit die Geschichte des Sandwichheims.

Jedem Haus voran stellt er die Geschichte eines Menschen, dessen Geschichte mit der des Hauses verwoben ist. Im Fall des Gebäudes an der Dillener Straße erzählt er von Johann F. Hackfeld (1856 bis 1932), einem wohlhabenden Kaufmann und späterem Konsul mit wohltätiger Ader. Schon 1890 habe dieser das von ihm selbst noch ausgebaute Sandwichheim gestiftet und damals der sogenannten Redder-Stiftung zur Nutzung überlassen. Schulz: „Der Verein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, erholungsbedürftigen, gesundheitlich angegriffenen Stadtkindern im Sommer sechs bis acht Ferienwochen zu ermöglichen.“

Für dieses Kapitel hat der Autor viel aus den Interviews mit dem Zeitzeugen Willi Zapf erfahren, der seinerzeit Gärtner und später auch Betriebsratsvorsitzender der Heimstiftung war. Bis zum Wasser reichte demnach damals eine Parkanlage: „Ein wahres Kinderparadies mit Lauben, Grotten und Indianerhäuschen, in dem sich bis zu sechzig Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren tummelten.“

Schon die Anreise mit dem Weserdampfer „Lachs“ muss für die Stadtkinder der Beginn eines großen Sommerabenteuers gewesen sein. Kurioserweise ist über die Zeit der Ursprung des Namens „Sandwichheim“ offenbar in Vergessenheit geraten. Peter Schulz aber hat in der Geschichte des Stifters Johann Hackfeld recherchiert und erfahren, dass dieser sein Vermögen durch den Aufbau eines der seinerzeit größten Handelshäuser der Südsee gemacht hatte. Das Erholungsheim hatte er demnach nach den Sandwichinseln benannt, der Inselgruppe um Hawaii. „Sandwich“ müsste tatsächlich also Englisch ausgesprochen werden, die Rönnebecker haben den Namen allerdings schon lange eingedeutscht.

Im Zweiten Weltkrieg wurde aus dem Kinderparadies zunächst wohl ein Lazarett und dann eine Unterkunft für Vertriebene aus den Ostgebieten. Der schöne Park wurde zum Kartoffelacker mit Obst- und Gemüsegarten. Für diese Zeit hat der Autor die Zeitzeugin Luise Wurst als Quelle gefunden. Die Krankenschwester hat ihm schon 1993 von engen Schlafsälen mit jeweils sieben Betten auf jeder Seite berichtet, von nur einem Bad für fünfzig Bewohner. Pro Woche sei mit dem Boiler zweimal warmes Wasser für die Bewohner aufbereitet worden. Man badete zu vorher festgelegten Zeiten.

Das Sandwichheim kam 1953 zur Bremer Heimstiftung und machte 1969 dem modernen „Haus an der Weser“ Platz, aus dem letztlich das Stiftungsdorf Rönnebeck hervorging. Für den damals 5,4 Millionen Mark teuren Neubau verschwand dann auch unwiderruflich ein weiterer Teil des Parks. Heute steht auf dem 16 000-Quadratmeter-Areal das Stiftungsdorf mit Wohnappartements, Wohnen mit Service, Langzeit- und Tagespflege. Auf der letzten Seite jedes Haus-Kapitels bekommt man in dem Buch immer auch die Infos zum heutigen Status der Häuser und ihren Angeboten.

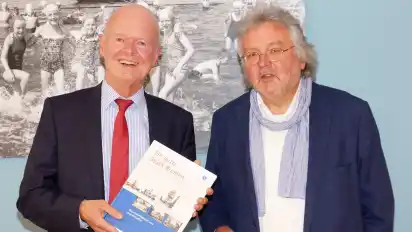

Peter Schulz konnte sich in den anderthalb Jahren Arbeit an dem Buch auf sein umfangreiches Heimstiftung-Archiv stützen, führte zahlreiche Interviews und verbrachte Tage allein im Bremer Staatsarchiv. Im Dezember 2016 war Alexander Künzel als Seniorvorstand der Heimstiftung zu ihm gekommen, um ihn mit seinem inzwischen dritten Buch über den Konzern zu beauftragen – zu dessen 65. Geburtstag quasi. Schulz hatte für die Stiftung schon zum 35. und auch zum 50. Geburtstag jeweils ein Buch aufgelegt: „Wir haben uns aber schnell geeinigt, dass wir hierfür eine neue Herangehensweise wählen wollten. Wir haben es eben mit dem neuen Ansatz versehen, immer auch Personen aus der Zeit mit einzuführen.“

Für Alexander Künzel war diese Art von Buch nach eigenen Worten eine Herzensangelegenheit. Es seien unglaublich interessante Geschichten erhalten worden: „Schauen wir nach Walle, wo eins unserer Häuser auf den Fundamenten des legendären – damals weltgrößten – Wasserturms steht, oder zu unserem Bildungszentrum rund um Bremens ältester Schule, der Rembertischule. Überall kann man erkennen, dass wir eben kein beliebiger Altenheimkonzern sind, der alle paar Tage weiterverkauft werden kann.“

Diese besondere Verbundenheit mit Bremen will Künzel gerne betonen, auch wenn sie schon in der Geschichte der Heimstiftung fundamentiert ist: Wilhelm Kaisen habe 1953 das Bremer Altenheimwesen aus dem allgemeinen öffentlichen Dienst heraushalten wollen, so Künzel: „Und das Gute an einer Stiftung ist eben, dass sie nicht verkauft werden kann.“ Gleichzeitig fand diese Organisationsform auch Anklang bei den wohlhabenden Wohltätern Bremens. Künzel berichtet, dass viele der Häuser auf Grundstücksgeschenken an die Stiftung stehen. „Und kaum einer weiß, dass etwa eine Persönlichkeit wie der Kaffeebaron Rolf Schopf, der Begründer von Eduscho, der Stiftung noch zu Lebzeiten acht Millionen Mark geschenkt hat.“

Dabei hat Kaisen mit der Stiftungsidee 1953 eigentlich nur eine uralte Bremer Idee wiederbelebt: Schon 1499, so hat Schulz in uralten Chroniken recherchiert, hätten Rat und Bürgerschaft eine Stiftung für arme alte Kranke aufgelegt: Es sei „nicht ungewöhnlich, dass in der Winterzeit die Armen auf Kirchhöfen und Straßen trost- und hülflos und ohne Sakramente verscheiden mussten“, heißt es in der Chronik. Ein Haus in der Hutfilterstraße diente zunächst als Krankenhaus für Kranke und Pilger und ab 1699 der „Versorgung von zwanzig alten Frauen und Jungfern“, die aber alle gebürtige Bremerinnen sein mussten und „fünfzig Jahre Zeit gehabt haben, über die Eitelkeit der Welt nachzudenken“. In der Hausordnung von 1536 sind zeitgemäß das Lob Gottes und der regelmäßige Kirchgang „oberstes Gebot“. Zwölf Vorschriften verboten das Spielen, das Streiten, übermäßiges Trinken, Reden hinter dem Rücken und das Stehlen. Um 19 Uhr wurden die Türen verschlossen: „Wer dann nicht drin ist, der soll draußen bleiben.“

Peter Schulz erzählt diese Geschichte vom „Gasthaus der heiligen Elisabeth“, der Mutter der Armen, weil dieses Stift nach vielen Umzügen 1952 in den Ursprungsbau der heutigen Stiftungsresidenz „St. Ilsabeen“ mündete – auf dem Gelände der Villa Blumenkamp in St. Magnus. 1977 entstand die heutige Wohnanlage. In der alten Villa Blumenkamp, die früher als Müttererholungsheim genutzt wurde, ist heute ein Awo-Kindergarten. Gleich nebenan betreibt die Heimstiftung das Stiftungsdorf Blumenkamp. Aus den 1960er-Jahren sind Fotos von einem Betriebsausflug von Mitarbeiterinnen erhalten, die von der Mode und dem Geist dieser Zeit zeugen. „Ein gutes Stück Bremen“ ist auch ein Bilderbuch.

Zum Fichtenhof in Schönebeck lässt Peter Schulz Margaretha Baronesse von der Ropp hochleben, die seinerzeit erfolgreich das vorgeblich sehr gesunde Lehndorff-Brot aus Roggenflocken entwickelt und vermarktet hat. Peter Schulz: „Damit war sie dem Trend der Zeit weit voraus. Man müsste heute jemanden finden, der das nachbackt.“ Auch die Geschichte dieser Einrichtung erzählt Schulz mit allen erstaunlichen Wendungen und viel Liebe zum historischen Detail. Aus der Geschichte zur Cigarrenmanufaktur Burgdamm qualmt es förmlich blau heraus, um mit dem jungen Projekt des Stadtteilhauses für Marßel an der Stader Landstraße auch diesen Kreis zu schließen.

Weitere Informationen

„Ein gutes Stück Bremen“ von Peter Schulz ist im Kellner-Verlag Bremen erschienen und ist im Buchhandel erhältlich unter der ISBN-Nummer 978-3-95651-195-0.