Es war ein magnetischer Sonnensturm, der Anfang Februar 40 Satelliten des geplanten "Starlink"-Netzwerks vom Himmel holte. Ein herber Verlust für den US-Unternehmer Elon Musk, der mithilfe von "Starlink" das schnelle Internet in alle Winkel der Erde bringen möchte. Doch die abgestürzten Satelliten machen nur einen Bruchteil des geplanten Netzwerks aus: Aus 40.000 im All kreisenden Relaisstationen – jede in etwa so groß wie eine Haustür – soll es einmal bestehen. Und Musks Firma Space X ist nicht die einzige, die eine solche Mega-Konstellation im All installieren will. Geht es im Weltraum also bald zu wie beim Autoscooter auf dem Freimarkt? Vermüllt das All gar wie heute schon das Meer?

Zehntausende neue Satelliten

Nach Zahlen der Europäischen Raumfahrtagentur (Esa) wurden seit dem Beginn des Raumfahrtzeitalters 1957 knapp 12.500 Satelliten ins All geschossen. Mehr als 7800 umkreisen noch immer die Erde, ein Drittel davon außer Betrieb. Vor allem mit den geplanten Mega-Konstellationen – Netzwerken von miteinander verbundenen Satelliten – wird sich die Zahl der die Erde umkreisenden Flugkörper in den kommenden Jahren vervielfachen, auf mehrere Zehntausend.

Und das ist noch nicht alles: Mehr als 630 Satelliten sind nach den Zahlen der Esa bereits im All auseinandergebrochen – die meisten durch Explosionen von Treibstoffresten im Tank, andere durch absichtliche Zerstörung, Materialschäden oder Kollisionen. Dadurch rasen jetzt gut 30.000 Trümmerstücke durchs All. Und das sind nur die registrierten, unter Beobachtung stehenden Teile. In ihren Modellrechnungen geht die Esa von rund einer Million Trümmern mit einer Größe von mindestens einem Zentimeter aus.

Charlotte Bewick verfolgt das Müllproblem im Weltall seit mehr als zehn Jahren. Beim Bremer Satellitenbauer OHB koordiniert sie das Space Debris Center, das sich eigens mit den Trümmerstücken im Weltraum befasst. Und sie stellt fest: "Wenn wir als Satellitenhersteller unseren Service weiterhin anbieten wollen, müssen wir das Problem dringend angehen." Denn Gefahr droht nicht erst bei der Kollision eines Satelliten mit einem Trümmerteil. "Auch ein Ausweichmanöver vor einer drohenden Kollision richtet bereits Schaden an", sagt die Raumfahrtingenieurin. Denn dazu muss der Satellit seine Arbeit unterbrechen, mit einigem Energieaufwand in eine andere Umlaufbahn gebracht werden, um nach Abzug der Gefahr wieder seine alte Position einzunehmen. Das kann mehrere Tage dauern und bedeutet so lange: keine Daten, kein Service – ein Problem, wenn der Satellit zum Beispiel Teil eines Navigationssystems wie Galileo oder GPS ist.

Kettenreaktion im All

Auf einigen Umlaufbahnen ist der Punkt bereits überschritten, an dem die Trümmerteile eine Kettenreaktion auslösen, sagt Bewick. Das heißt: Jede Kollision erzeugt neue Trümmerteile, die zu weiteren Kollisionen führen. "Ich will damit nicht sagen, dass man diese Orbits nicht mehr nutzen kann", schränkt die Expertin ein. "Aber die Gefahr der Zerstörung eines Satelliten ist groß."

Ob die geplanten Mega-Konstellationen wie "Starlink" oder Blue Origins "Kuiper"-Projekt das Problem verschärfen, ist im Moment noch schwer zu sagen. "Es gibt ein wachsendes Bewusstsein, es gibt öffentlichen Druck – aber es gibt keine Regeln und Gesetze", sagt Bewick. "Es ist ein bisschen wie im Wilden Westen." So muss sich Space X seine "Starlink"-Pläne zwar von der US-Telekommunikationsbehörde FCC genehmigen lassen, aber eine internationale "Verkehrsregelung" im All fehlt. Im Moment ist das einzige Regulativ die gesellschaftliche Verantwortung: "Niemand will der Buhmann sein", sagt Bewick.

Ein Vorteil der neuen Internet-Antennen im All: Die meisten sollen in vergleichsweise niedriger Höhe von unter 500 Kilometern um die Erde kreisen. Dort verschwinden sie irgendwann von allein – die Reibung sorgt dafür, dass sie bei einem Ausfall der Steuerung absinken und in der Atmosphäre verglühen. Das für die Vermüllung des Weltalls gravierendere Problem sind ein paar Hundert große Objekte in höheren Umlaufbahnen, aus denen es keinen automatischen Rückweg in die überirdische "Verbrennungsanlage" gibt.

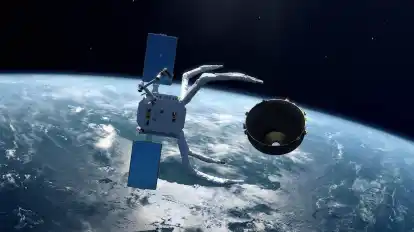

Hier will die Esa mit dem Projekt "Clearspace" ansetzen: Ein Schweizer Start-up-Unternehmen soll mithilfe europäischer Partnerfirmen einen kosmischen "Abschleppwagen" entwickeln, der einen abgeschalteten Satelliten oder ein ausgebranntes Raketenteil auf den Haken nimmt und abtransportiert. Für neue Satelliten verlangt die Esa mittlerweile, dass diese sich am Ende ihrer Lebenszeit selbst zum Absturz bringen – mit einem Rest Treibstoff in den Tanks oder einem Bremssegel.

Keine international verbindliche Regelung

Für Siegfried Monser, den Raumfahrtkoordinator des Landes Bremen, wäre es wichtig, dass solche Vereinbarungen international verbindlich werden. EU und Esa haben sich zuletzt auf dem Europäischen Raumfahrtgipfel Mitte Februar in Toulouse mit dem Thema beschäftigt – ohne konkrete Beschlüsse. Die Kritik an den geplanten Massenstarts privater Kleinstsatelliten nehme zu, "es kommt Bewegung in die Sache", stellt Monser fest. "Aber können Sie sich vorstellen, dass in der aktuellen weltpolitischen Lage eine Regelung oder Begrenzung auf globaler Ebene zustande kommen kann?" Die irdischen Konflikte lassen auch die Streitschlichtung im Weltraum in weite Ferne rücken.