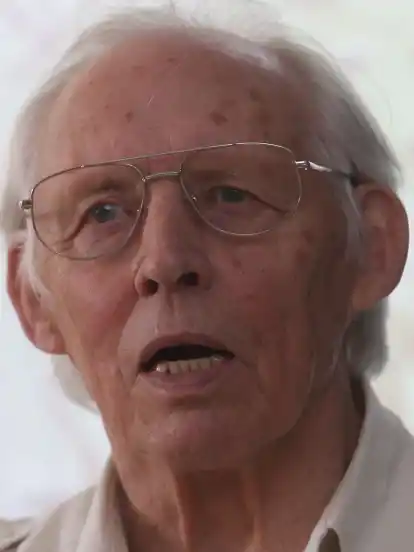

Es gibt wenige Weltkriegsteilnehmer, die von der sowjetischen Kriegsgefangenschaft schwärmen. Wolfgang Wünsch ist so einer. Der 87-Jährige berichtete jetzt im Haus der Zukunft von seinen Eindrücken und Erfahrungen mit den Menschen in Russland als Kriegsgefangener nach Ende des Zweiten Weltkrieges und als Schulberater im 21. Jahrhundert.

Als Jugendlicher wurde der damals 18-jährige Wünsch an die zerbröckelnde deutsche Ostfront geschickt mit dem Auftrag, den Rückzug der Wehrmacht zu decken. Inmitten der Auflösungserscheinungen geriet er in Böhmen in die Hände der Sowjets. Die transportierten ihn mit vielen anderen in Viehwaggons bei wenig Verpflegung und unter menschenunwürdigen Bedingungen nach Astrachan am Kaspischen Meer. Für die mangelnde Verpflegung sei der Transportleiter verantwortlich gewesen, der die Nahrungsmittel während der Fahrt hortete, um sie dann in Astrachan zu verhökern.

Die Kriegsgefangenen mussten im Wolga-Delta arbeiten. Auf einer Strominsel schlugen sie Brennholz. Das Lager war verlaust, Typhus und Cholera griffen um sich und rafften viele der geschwächten Gefangenen hinweg. Wünsch wurde im Laufe der Zeit als Hafenarbeiter, Baugehilfe und Stuckateur eingesetzt. Die russischen Menschen schildert er als zugewandt, mitfühlend und hilfsbereit. Wenn sie nicht als bürokratische Planerfüllungsgehilfen und parteikonforme Funktionäre auftraten, so zeigten sie auch den Kriegsgefangenen und Feinden gegenüber einen tief verinnerlichten Gerechtigkeitssinn und Menschenfreundlichkeit.

Bestechung und Bestechlichkeit waren dennoch an der Tagesordnung. Nicht Sachverstand, sondern Eigennutz habe das Handeln des Apparates bestimmt. Unter den normalen Menschen habe die Tauschwirtschaft funktioniert, so Wünsch.

Nach vier Jahren wurde Wünsch aus der Gefangenschaft entlassen. 70 Prozent seiner Leidensgenossen haben die Zeit nicht überstanden. Zurück in Halle erlebte der junge Mann nach der Nazi-Herrschaft und der sowjetischen Zwangsarbeit eine neue Diktatur, die der SED-Genossen in der DDR. Er floh in den Westen, studierte Musikgeschichte sowie Naturwissenschaften und wurde Lehrer an einer Waldorfschule.

Als überzeugter Vertreter einer menschenwürdigen Pädagogik kehrte Wünsch nach Russland zurück. Er stellte dabei fest, dass die Improvisationskunst der Russen die Wende überlebt hat. Korruption sei weiterhin an der Tagesordnung, und wenn man dem Menschen begegnen wolle, so „muss man ihm zuerst seine Uniform ausziehen“. Die staatliche Erziehung führte derweil in eine Sackgasse, hat der Waldorflehrer festgestellt. Wer in Russland seine Kinder erziehen wolle, der machte das zu Hause, die Schule versage.

Wünsch hat mitgeholfen, im zentralen Russland mit einfachsten Mitteln ein Schuldorf zu errichten, in dem die Kinder frei und selbstbestimmt nach klaren pädagogischen Richtlinien erzogen werden. „Mensch und Politik muss man auseinanderhalten“, sagt Wünsch. Dann zeige sich hinter einer Fassade das wahre Menschenbild.