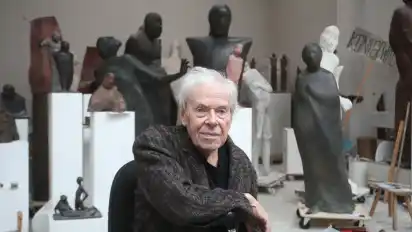

Nicht einmal fünf Monate ist es her, dass eine Redakteurin des WESER-KURIER den damals 90-jährigen Waldemar Otto in seinem Atelier besuchte. Sie traf ihn, um über ein neues Werk zu sprechen: eine Figurengruppe mit dem Namen „Die Flucht nach Ägypten“, die gerade in der Worpsweder Galerie Cohrs-Zirus zu sehen war. Und noch etwas anderes hatte Otto gerade erst fertig gestellt: die „erste Krippe meines Lebens“, ein kleiner Stall aus Holz, darin, noch kleiner, sieben Bronzefiguren. Maria, Josef, Jesuskind, Esel, Ochse, zwei Schafe.

Die späte Weihnachtskrippe, sie erzählt viel über den Künstler Waldemar Otto – einen Mann, dem auch nach sieben Jahrzehnten Bildhauerei nie die Lust auf Neues verloren ging. An Inspiration, sagte er im Dezember, habe es ihm nie gefehlt. Immer sei da eine Idee, die ihn antreibe, immer ein Thema, das raus müsse in die Welt. Geboren wurde Otto 1929 in Petrikau in Polen, 40 Kilometer südlich von Lodz. Schon als Kind, so erzählte er einmal, habe er geformt, was sich formen ließ, schon damals hätten seine Eltern prophezeit, dass ihr Sohn einmal Künstler werden würde.

Nachdem die Familie während des Zweiten Weltkriegs nach Halle an der Saale fliehen musste, begann Otto 1948 ein Studium der Bildhauerei an der Berliner Hochschule für bildende Künste. Dort war er Meisterschüler Alexander Gondas, einem ungarisch-deutschen Bildhauer und Grafiker, der sich ganz der Abstraktion verschrieb. Trotzdem, sagte Otto, habe sein Lehrer ihm alle Freiheiten gelassen – und die habe er sich genommen: Von Beginn an arbeitete Otto figürlich, reduzierte seine Skulpturen dabei oft auf das Wesentliche. „Das nur Abstrakte war mir zu banal“, sagte er noch im vergangenen Jahr.

Weltweite Anerkennung

Stattdessen reizte Otto das Explizite. Immer wieder thematisierte er, was traumatische Erfahrungen wie das Erleben eines Krieges mit einem Menschen machten, wie sie ihn wortwörtlich zeichneten; die Körper seiner Figuren schuf er nicht klassisch schön, sondern mit zerfurchter Oberfläche, geschunden, gekrümmt, gebrochen. Schon 1957, mit 28 Jahren, durfte Otto seine erste große Auszeichnung entgegennehmen: den Preis der Großen Berliner Kunstaustellung.

Nach mehreren Jahren als freier Bildhauer und einer Zwischenstation als Assistent an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Braunschweig ging es für Otto an den Ort, der zu seinem Zuhause werden würde: 1973 wurde er als Professor an die Bremer Hochschule für Künste berufen, wo er den Begriff der Bremer Bildhauerschule prägte. Zunächst lebte er auf dem Worpsweder Barkenhoff, der erst später zum Museum werden würde, Ende der 70er-Jahre baute er sich ein Wohnhaus mit Atelier im Künstlerort.

Neben seiner Lehrtätigkeit präsentierte Otto weltweit sein Werk. 1997 etwa ehrte ihn die berühmte St. Petersburger Eremitage mit einer Ausstellung; hinzu kamen mehr als 750 Skulpturen, die er als Auftragsarbeiten für Kirchen und öffentliche Plätze schuf. Wer alles sehen will, das Otto geschaffen hat, muss eine Weltreise antreten: Seine Bronze-Skulpturen finden sich in 26 Städten, sein Werk ist heute auf über 23 Museen und etliche private sowie öffentliche Sammlungen verteilt.

Doch auch in Bremen und umzu hat Otto Spuren hinterlassen: 1986 entstand das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Bremerhaven, 1991 ließ die Stadt Bremen seinen Neptunbrunnen auf dem Domshof aufstellen, seit 2010 gibt es den Bacchusbrunnen in Worpswede. Weitere Arbeiten stehen in Berlin, in Hamburg, in Hannover, Rostock oder Lübeck. Schon 2005 hatte Otto den Christophorus-Brunnen für den Klosterplatz in Osterholz-Scharmbeck gestaltet – eine Arbeit, der Otto, der als Sohn eines evangelischen Pastors aufwuchs, wie so oft sakrale Motive zugrunde legte.

Seinem Stil blieb Otto über 70 Jahre hinweg treu. „Waldemar Otto war einer der Bildhauer, die sich im Konflikt zwischen gegenständlicher und ungegenständlicher Kunst, der die 1950er- und frühen 1960er-Jahre prägte, ohne Wenn und Aber für die Figur entschieden“, schreibt Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, in einem Nachruf.

Auch habe es ihm nie genügt, etwas zu schaffen, dem vielleicht im Hier und Jetzt eine Bedeutung zukomme, das aber schon kommenden Generationen nichts mehr sagen würde. „Die Idee einer Gegenwartskunst“, schreibt Hartog, „war ihm ein Graus“, vielmehr habe er „Zeitgrenzen überspringen“ und Werke schaffen wollen, „die auch in einem zukünftigen Hier und Heute Bedeutung haben“. Das, so sei Otto überzeugt gewesen, „könne nur die gegenständliche Kunst“.

Als die Redakteurin des WESER-KURIER ihn im Dezember besuchte, fand sie Otto dort, wo er auch mit 90 Jahren jeden Tag mehrere Stunden verbrachte: in seinem Atelier. Drei Schlaganfälle hatte er bereits erlitten, trotzdem machte er weiter, formte, modullierte, goss. Er müsse immer etwas mit den Händen machen, hatte Otto anlässlich seines Geburtstag im März 2019 gesagt; er könne gar nicht anders. Am Freitag ist Waldemar Otto nach langer Krankheit gestorben. Er wurde 91 Jahre alt.

+++ Dieser Text wurde aktualisiert um 19:49 Uhr +++