Verden. Es war ein denkwürdiger Tag der Geschichte, als die Mauer fiel. Nach langen, mühsamen Verhandlungen war die Bevölkerung endlich vereint. Allerdings ging es nicht ganz ohne Streit über die Bühne, bis die Menschen aus Nord und Süd eins wurden.

Nord und Süd? Genau, denn die Rede ist nicht etwa von der Wende von 1989, sondern der von 1667. Fast 350 Jahre ist es her, dass die Verdener Stadtmauer zwischen der Norder- und der Süderstadt fiel. Dieses Jubiläum will die Stadt 2017 gebührend feiern. Denkbar ist laut Stadtmarketing ein Fest mit zwei Bühnen und Livemusik, auch ein Theaterstück schwebt den Organisatoren vor. Anders als in Berlin kam der Wunsch nach einer Vereinigung in Verden nicht aus dem Volk. Verden war damals in schwedischer Hand, und die Königin wünschte es so. „Es waren damals zwei völlig selbstständige Städte, mit entsprechenden Privilegien – die Verhandlungen zogen sich über zwei Jahre hin“, sagt Stadtarchivar Björn Emigholz. Einer der beiden Räte sollte komplett eingespart werden, außerdem war zunächst unklar, wie mit den beiden bestehenden Innungen umgegangen werden sollte.

Man könne nicht sagen, dass eine der beiden Städten am Ende als Sieger hervorging; letzten Endes sei die Vereinigung zu einer einzigen, größeren Stadt für beide Seiten ein Vorteil gewesen, hält Emigholz fest. „Größer“ ist hier allerdings relativ zu sehen, damals lebten im Süden einige Hundert Menschen, im Norden dürften es um die 1500 gewesen sein, schätzt Emigholz. Nichts also im Vergleich zur heutigen Einwohnerzahl der Stadt von rund 27 000.

In seiner Veröffentlichung „Verden unter schwedischer Hoheit“ hat der ehemalige Stadtarchivar Karl Nerger auch die Ereignisse rund um den Verdener Mauerfall beschrieben. Darin ist zu lesen, dass das Süderende erst seit 1649 den Titel einer Stadt geführt hatte, nachdem das Domkapitel im Zuge der Säkularisierung des Bistums aufgelöst worden war. Noch unter der schwedischen Königin Christina wird erstmals der Ausdruck „Süder Stadt Vehrden“ gebraucht, wie Nerger schreibt.

Die Stadtmauer hatte Bischof Yso im Jahr 1210 zum Schutz vor einfallenden Horden errichten lassen, Teile der Mauer und ein Wehrturm sind noch heute erhalten. Der südliche Bereich um den Dom, erklärt Emigholz, habe wegen der Domburg keinen solchen Schutz gebraucht. Zum Ende des 14. Jahrhunderts dann bekam das Süderende eine Mauer in Halbkreisform, die etwa von Höhe der heutigen Nagelschmiedestraße Richtung Aller verlief.

Schon damals hatte es offenbar zwischen Nord und Süd Differenzen gegeben. „Man hat sich jeden Tag beharkt, ständig wurde das Reichsgericht angefragt“, sagt Emigholz. In die Mauer in Richtung Süden sei jedenfalls ein Stein aus dem Weserbergland eingelassen worden, in den spuckende Fratzen gemeißelt waren, weiß der Stadtarchivar. Auch wenn einige ältere Verdener vielleicht noch zwischen Nord und Süd in Bezug auf ihre Stadt unterscheiden – ganz so arg sind die Meinungsverschiedenheiten inzwischen zum Glück nicht mehr.

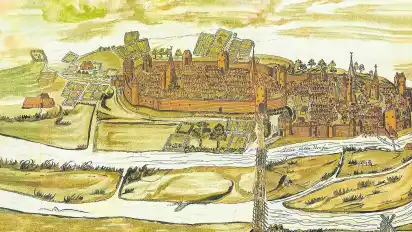

Grund zum Streit hatten die vollwertigen Städte später auch dann genug, als es den Bischof nicht mehr gab. Reibereien gab es insbesondere um die sogenannte Tempelpforte. Wer damals aus den umliegenden Dörfern zum Gottesdienst in den Dom oder die Andreaskirche wollte, wurde ordentlich zur Kasse gebeten, erklärt der Stadtarchivar. Damals musste sowohl beim Eintritt in eine Stadt, als auch beim Überqueren der Brücke gezahlt werden, zudem wurde im Gottesdienst die Kollekte fällig. Kein Wunder, dass die Südverdener ihren eigenen Zugang anstrebten. Wie Nerger beschreibt, sollten die Marschbewohner also durch die Tempelpforte in die Süderstadt ohne Umweg durch die Norderstadt gelangen, was denen allerdings gar nicht schmeckte. „Als am 6. Juni 1653 das zur Stadt erhobene Süderende mit dem Ausbau beginnt, kommt es am Abend zu einem schweren Tumult seitens der Norderstadt, die sich überrumpelt und finanziell geschädigt fühlt“, schreibt Nerger, dessen Abhandlung im Verdener Buchhandel erhältlich ist. Die königlich schwedische Regierung in Stade wurde in einem überlieferten Bericht von 1663 mit der Sache behelligt, die Beschwerde der Norderstadt hatte jedoch keinen Erfolg, stattdessen wurden Bürgermeister und Rat laut Nerger wegen des Aufstandes sogar vorübergehend ihres Amtes enthoben. Zur Domweih 1664 sei es erneut zu Tumulten gekommen, als ein Marktbesucher mit seinem Wagen gezwungen werden sollte, den Weg nicht durch das Brücktor, sondern durch die Tempelpforte zu nehmen. Diese und andere Streitereien waren Grund genug für die Krone, dann unter Königin Hedwig Eleonora, die Städte zu vereinen. Mit den Steinen wurden schließlich die Teile der übrigen Stadtmauer geflickt, erklärt Emigholz. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde sie bis auf geringe Reste abgerissen. In einem Stich, der den Zustand der Stadt in 1663 zeigt, ist der Verlauf der Mauer zu erkennen.

Ein Termin für die Feierlichkeiten zum Mauerfall vor 350 Jahren ist noch nicht gefunden. Wie Katrin Döring vom Stadtmarketing erklärt, muss um Ereignisse wie Domweih oder Stallgasse herumgeplant werden. Von Differenzen zwischen Nord und Süd bei den Planungen ist zumindest noch nichts zu hören.