Dieses Mal gab es einen ausgearbeiteten Plan, loyales Personal und mit der Kontrolle aller drei Staatsgewalten eine reale Perspektive, die USA so nachhaltig zu verändern wie zuletzt unter dem Demokraten Franklin D. Roosevelt. Der baute das Land mit seiner „New Deal“-Politik in vier Amtszeiten zu einem modernen Sozialstaat um, trat in den Krieg gegen Nazideutschland ein und legte die Grundlagen für die „Pax Americana“ nach dem Zweiten Weltkrieg.

Donald Trump, der selbst ernannte Großmeister in der „Kunst des Deals“, hat sich vorgenommen, dieses Erbe zu zerstören. Und gleich mit diesem die unter Lyndon B. Johnson erreichten Bürgerrechtsreformen sowie die von John F. Kennedy über Ronald Reagan bis Joe Biden behauptete Rolle der USA als Verteidiger der Demokratie und des freien Handels in der Welt. Als Blaupause dient Trump das Projekt 2025 der Heritage Foundation, deren Autoren seit dem 20. Januar an den Schalthebeln der Macht sitzen. Gezielt suchte sich der „America First“-Präsident in den ersten 100 Tagen symbolische Ziele aus, um seine Intention unmissverständlich klarzumachen.

Im Inneren feuerte er den Generalstabschef der US-Streitkräfte und mehrere Viersternegeneräle, trennte sich vom Chef des mächtigen Geheimdienstes NSA, nahm den Notenbankpräsidenten ins Visier und drohte Richtern, die nicht als konservativ bekannt sind. Trump ermächtigte Elon Musk per Dekret, mit einer Arbeitsgruppe unter dem Namen Doge Zehntausende Bundesbedienstete des US-Außenministeriums, der Gesundheits-, Bildungs- und Steuerbehörden zu feuern.

Vizepräsident JD Vance und Donald Trump am Tag der Amtseinführung im Januar.

Trump und Musk greifen Forschung und Kultur an

Musk, ohne jede durch Wählerinnen und Wähler erlangte Legitimität, strich auch die Etats der Klimaforscher von NOAA, der Wissenschaftler am National Institute of Health sowie Kulturinstitutionen wie das Kennedy Center, dem Smithsonian und des Auslandssenders Voice of America zusammen. Gleichzeitig ging Trump gegen Eliteuniversitäten wie Harvard, die Top-Anwaltskanzleien des Landes sowie gegen die Nachrichtenagentur AP vor. Provokant setzte Trump mit seinem dicken Filzschreiber die in der Verfassung garantierte Staatsbürgerschaft bei Geburt außer Kraft, drohte missliebigen Greencard-Inhabern mit Ausweisung und schockte die Welt mit martialischen Bildern von nach El Salvador deportierten Migranten, die düstere Erinnerungen an Konzentrationslager wachriefen.

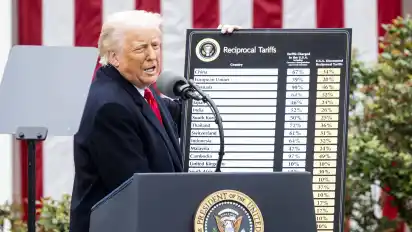

Nach außen setzte Trump nicht weniger radikale Signale. Traumatisch für Europa war die Abfertigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office. Ein Umgang, der dem letzten Optimisten klarmachte, dass sich die Europäer um ihre eigene Sicherheit kümmern müssen, weil auf den Nato-Beistand der USA bald schon kein Verlass mehr sein könnte. Dasselbe wiederholte sich am 2. April im Rosengarten bei der Verhängung universaler und sogenannter reziproker Zölle gegen mehr als 70 Länder. Ein protektionistischer Angriff auf den Welthandel, den Trump als „Tag der Befreiung“ feierte.

Dass er zuvor ausgerechnet seine Nachbarn Mexiko und Kanada attackiert hatte, bei der State of the Union Ansprüche auf den Panamakanal und Grönland erhob, Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag sanktionierte, aus dem Weltklimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation austrat, sind angesichts dieser Tabubrüche schon fast Fußnoten. An Ambition mangelt es dem Präsidenten gewiss nicht, der sich von Musk halb spielerisch, halb ernst zum „König“ ausrufen ließ. Doch ist das für sich genommen schon ein Erfolg? Es bestehen berechtigte Zweifel.

Ungewöhnliche Veranstaltung im März auf dem Südrasen des Weißen Hauses: Donald Trump und Elon Musk sprechen zu Reportern über Musks E-Auto-Marke Tesla.

Führende Präsidentschaftshistoriker sehen Trumps erste 100 Tage äußerst kritisch. Douglas Brinkley von der Rice University betont einen entscheidenden Unterschied zu Roosevelt, dessen Wirbelwind an Initiativen den 100-Tage-Maßstab für Präsidenten geschaffen hat. „Trump kommt nicht als Reformer, sondern als Abrissbirne“, sagt Brinkley. „Dies waren die seltsamsten 100 Tage eines Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, weil es im Kern pathologischer Narzissmus ist.“

Die Fakten sprechen für sich. Legislativ hat Trump nur fünf Gesetze unterzeichnen können, keines davon bedeutend – bei keinem seiner Vorgänger waren es so wenige. In 70 Fällen stoppten Gerichte seine Dekrete. Mehr als ein Dutzend USA-weite einstweilige Verfügungen von Bundesgerichten haben seine Vorstöße blockiert, darunter das Ende des Geburtsrechts und das Verbot von Transgender-Personen im Militär.

Supreme Court erklärt Abschiebung für unrechtmäßig

Besonders schmerzhaft war die 0:9-Schlappe im Supreme Court im Fall des versehentlich in das Hochsicherheitsgefängnis Cecot nach El Salvador abgeschobenen Kilmar Garcia. Die Richter hatten die Rückführung des unbescholtenen Mannes aus Maryland angeordnet. Zurückgekehrt ist Garcia dennoch bis heute nicht – allen gerichtlichen Entscheidungen zum Trotz.

Auch bei den angekündigten Massenabschiebungen zeigt sich ein dürftiges Resümee. Die Abschiebungsraten liegen trotz aller medienwirksamen Aktionen auf dem Niveau früherer Präsidentschaften. Durchgesickerte Zahlen deuten darauf hin, dass sogar in Präsident Bidens letztem Amtsjahr mehr abgeschoben wurde.

Als ähnlich unwirksam erwies sich das Doge-Projekt. Was mit Musks großspurigen Ankündigungen von Einsparungen in Höhe von zwei Billionen Dollar begann, schrumpfte zuerst auf eine Billion und zuletzt auf bescheidene 150 Milliarden an Einsparungen zusammen. Nach den Einbrüchen bei den Quartalszahlen von Tesla zieht sich Musk nun zurück. Das Unternehmen hatte einen Gewinneinbruch von 71 Prozent und einen Umsatzrückgang von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.

Auch der Zickzackkurs bei den Zöllen brachte „goldene Zeiten“ nicht näher, sondern machte die USA zum Unsicherheitsfaktor auf dem Weltmarkt. Der Aktienindex S&P 500 ist seit Trumps Amtsantritt um zehn Prozent gefallen. Anleger flüchteten aus US-Staatsanleihen – und Trump sah sich nur wenige Tage nach dem „Liberation Day“ gezwungen, die Zölle für drei Monate auszusetzen. Der Präsident hat sich zudem bei den Strafzöllen von 145 Prozent auf chinesische Waren verkalkuliert. Er ruderte zurück und musste einräumen, dass diese „sehr hoch sind und nicht so hoch bleiben werden“.

Donald Trump Anfang April – am ”Tag der Befreiung”, wie er es nannte. Mit einer überdimensionalen Tafel präsentierte er seinen Plan für sogenannte reziproke Zölle, die den US-Handel mit dem Rest Welt neu ordnen sollten.

Trump übernimmt russische Positionen im Ukraine-Konflikt

Als bestenfalls naiv erwiesen sich die außenpolitischen Initiativen. Donald Trumps Vorstoß, Gaza unter US-Führung zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ zu entwickeln und den Krieg in der Ukraine „innerhalb von 24 Stunden zu beenden“, entpuppten sich als leere Versprechungen. Der von Biden mühsam vermittelte Waffenstillstand in Gaza kollabierte unter Trumps Führung, und die Ukraine ist weiter denn je von einem Frieden entfernt.

Aus Sicht von Diplomaten aus der ganzen Welt besorgniserregend gilt Trumps einseitige Übernahme russischer Positionen im Ukraine-Konflikt. Auf seiner Internetplattform Truth Social bezeichnete er Selenskyjs Weigerung, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen, als „sehr schädlich für die Friedensverhandlungen“ mit Moskau. „Er kann Frieden haben oder er kann weitere drei Jahre kämpfen, bevor er das ganze Land verliert.“ Selenskyj hatte zuvor betont, die Ukraine werde die Besetzung der Krim rechtlich nicht anerkennen, weil die Verfassung dies verbiete.

Transatlantiker wie Timothy Garton Ash sind empört über den Umgang mit dem Opfer der russischen Aggression. Es gebe nichts schönzureden. „Hinter Trumps chaotischem, lächerlich selbstlobendem, Putin-umarmenden Unsinn steht kein brillanter Kissingerscher Masterplan.“

Nach Ansicht des „Washington Post“-Kolumnisten Dana Milbank werden die ersten 100 Tage Trumps als „episches Versagen“ in die Geschichte eingehen. Das ändert jedoch nichts an der Zerstörung, die seine „Shock and Awe“-Kampagne angerichtet hat. Nicht entschieden ist, ob Trumps stiller Staatsstreich am Ende seiner verbleibenden 1363 Tage genauso enden wird wie der seiner Anhänger am 6. Januar 2021.