Die Iraner waren anfangs skeptisch. Man wolle auf Augenhöhe mit den Amerikanern über das Atomprogramm verhandeln, hieß es aus Teheran. Wahrscheinlich wollten sie den stets aggressiv drohenden Wutbürger im Weißen Haus und dessen ruchlos beleidigenden Vize auf Distanz halten und baten die Vermittler im Oman, zwischen der US-Delegation und der iranischen Abordnung Nachrichten hin und her zu tragen. Und dies, obwohl beide im selben Palast saßen, dem von Sultan Haitham bin Tarek Al Said.

Doch Steve Witkoff, den Donald Trump nach Maskat sandte, pflegt einen anderen Umgangston als sein Chef. Er weiß, was Anstand bedeutet und dass man vor allem im Nahen und Mittleren Osten ohne Höflichkeiten und zuweilen auch Schmeicheleien nicht weiterkommt. Jedenfalls hätten die ersten indirekten Gespräche seit Jahren in einer konstruktiven, sagen die Iraner, und positiven, sagen die Amerikaner, Atmosphäre stattgefunden. Nächste Woche soll es weitergehen, in Rom. Vielleicht sitzen dann beide am selben Tisch?

Doch Skepsis ist weiter angesagt, auf beiden Seiten. Das gegenseitige Vertrauen ist auf dem Nullpunkt. Während Trump nicht müde wird zu betonen, der Iran dürfe keine Atombombe besitzen, behaupten die Iraner, dass das Uran, welches sie gerade anreichern, nur zu friedlichen Zwecken dient, also um Atomkraftwerke zur Stromerzeugung zu bestücken.

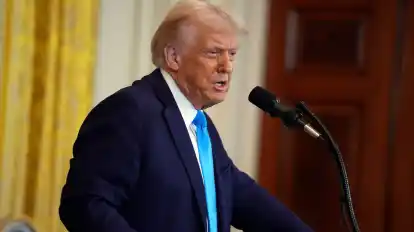

Dieselben Sätze waren schon 2018 zu hören, als der US-Präsident in seiner ersten Amtszeit einseitig aus dem Atomprogramm ausstieg, weil es „schlecht verhandelt“ gewesen sei, wie er damals zur Begründung angab. Trump verhängte weitere Sanktionen gegen Iran und ließ Teherans Top-General für ausländische Militäreinsätze, Qasem Soleimani, im Januar 2020 mit einem Drohnenangriff am Flughafen in Bagdad töten. Iran indessen begann mit der verstärkten Anreicherung von Uran, das heute in nur wenigen Tagen bis zu waffentauglichen 90 Prozent erreichen kann. Außerdem verstärkte Teheran seine Unterstützung für palästinensische Terrorgruppen wie Hamas, islamischer Dschihad und schiitische Milizen im gesamten Nahen und Mittleren Osten.

„Wenn sie nicht zu einem Deal bereit sind“, verkündete Trump in einem Interview des US-Senders NBC, „werden sie bombardiert.“ Es werde eine heftige Reaktion geben, konterte der oberste Religionsführer und eigentliche Machthaber Irans, Ali Khamenei.

Es gibt daher zwei mögliche Szenarien im Konflikt zwischen den beiden Erzfeinden. Entweder es wird tatsächlich einen neuen Atomvertrag geben – oder Krieg. Für Ersteres spricht, dass beide, Trump und Khamenei, Erfolge brauchen. Iran ist geschwächt durch den Verlust ihrer Proxys im Libanon und Syrien. Auch die Hamas ist nicht mehr so schlagkräftig wie vor dem Krieg gegen Israel.

Im Iran selbst regt sich Widerstand seitens der Bevölkerung, die durch die Sanktionen immer weiter in wirtschaftliche Bedrängnis gerät. Ein Abkommen mit den USA wäre daher ein enormer außenpolitischer Erfolg, zumal der neue iranische Präsident Erleichterungen und eine schrittweise Annäherung an die westlichen Länder versprochen hat.

Auch Donald Trump kann einen außenpolitischen Deal gebrauchen. Die vollmundig versprochene Beendigung des Ukrainekrieges klappt nicht, und auch im Krieg zwischen der Hamas und Israel ist kein Ende in Sicht. Schlechte Aussichten also für einen selbst ernannten „Friedensengel“, der nach dem Friedensnobelpreis strebt.

Andererseits hegen viele Beobachter in der Region den Verdacht, dass Trump ohnehin einen Krieg gegen Iran plant. Ob gemeinsam mit Israel, ist noch nicht ausgemacht. Premier Benjamin Netanjahu will schon lange militärisch gegen Teherans Mullah-Regime vorgehen, kann aber ohne Einwilligung und Beteiligung der USA nichts ausrichten.

Gerade baut die US-Armee ihre Stellungen im Indischen Ozean aus und stationiert zu den bereits existierenden 50.000 Soldaten noch weitere Divisionen. Zwei Flugzeugträger sind ebenfalls in die Region geschickt worden. In diesem Szenario könnte Steve Witkoff das Feigenblatt spielen, nach dem Motto: Ich habe alles versucht, aber Iran wollte ja nicht.