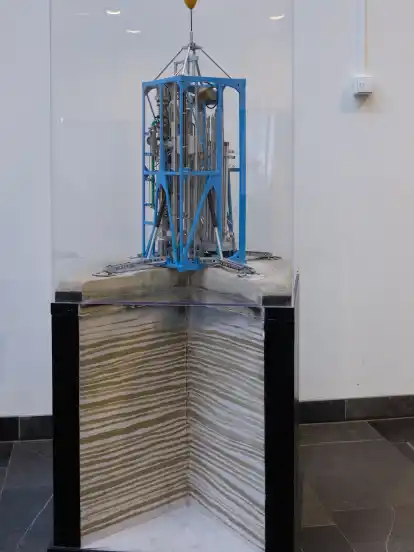

Vor der jungen Frau liegt eine etwa anderthalb Meter lange, halbierte Röhre. Anderthalb Meter voller wertvollem Sediment vom Meeresgrund, ein Sprung durch die Erdzeitalter. Beherzt drückt die Wissenschaftlerin mit Pferdeschwanz und kariertem Hemd eine Form in den Sand, treibt mit ihrem Körpergewicht das Rechteck aus Metall tief in das Sediment. Die Faustregel: Ein Zentimeter Sediment sind gleichbedeutend mit 1000 bis 2000 Jahren Erdgeschichte. Kurz darauf rutscht die viereckige Probe in ein transparentes Tütchen, penibel etikettiert. „Manche Wissenschaftler arbeiten jahrelang, um heute hier zu sein“, erklärt Michelle Penkrot, sie selbst ist aus Texas angereist.

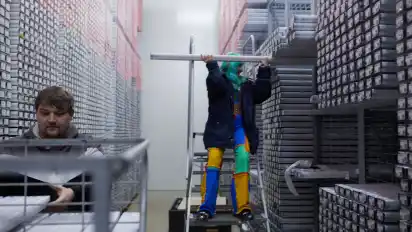

In dieser Woche, einer januargrauen Zeit, herrscht in den Laboren des MARUM, Zentrum für Marine Umweltwissenschaften auf dem Uni-Campus, emsiges Gewusel. Wissenschaftler sind unter anderem aus Japan, Korea und China angereist, um Proben von Bohrkernen zu nehmen, die ein Expeditionsschiff wenige Wochen zuvor aus dem Atlantik gezogen hat. Was viele nicht wissen: Bremen gehört weltweit zu einem von drei Standorten, an dem Bohrkerne des International Ocean Discovery Programs gelagert werden. Mehr als 170 Kilometer Ozeanboden schlummern in den Regalen des hiesigen Lagers, mehr als irgendwo sonst.

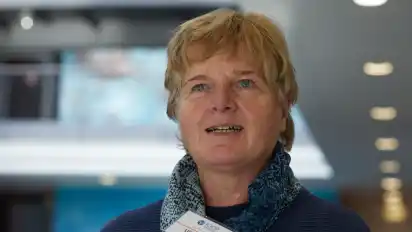

Das Tiefkühllager ist nur wenige Schritte von den Laboren entfernt. Hinter einer dicken Metalltür herrschen Temperaturen von etwa vier Grad. „Um Feuchtigkeitsverlust und Zersetzung zu vermeiden“, sagt die Geowissenschaftlerin Ulla Röhl, „wie bei Lebensmitteln im Kühlschrank.“ Vier Grad, das sei die Durchschnittstemperatur in der Tiefsee. Neben Röhl ragen fast bis zur Decke Metallregale, in denen die Bohrkerne unter anderem aus dem arktischen Ozean, dem Schwarzen Meer und dem Atlantik ruhen. Eine jahrmillionenalte Bibliothek der Erdgeschichte, in Kunststoffbehältern verpackt. Je eine Hälfte eines Bohrkerns bleibt unangetastet, aus der anderen Hälfte dürfen Proben für Forschungszwecke entnommen werden.

„Die Vergangenheit der Erde zu verstehen hilft uns, ihre Zukunft vorherzusagen“, erklärt eine Wissenschaftlerin den Ansatz der Forschung. Die Überreste von Kleinstlebewesen, die Zusammensetzung von Sediment und Stein erzählt den Forschungsteams etwas über vorhandene Nährstoffe, Klimaveränderungen und Kohlenstoffkreisläufe. Mit ihrem neuen Wissen kann die Wissenschaft vorhandene Klimamodelle testen. Je akkurater die Modelle Vergangenes rekonstruieren, desto genauer könnten auch Prognosen werden.

Im Labor piept der Drucker eifrig, spuckt Etiketten für die Probentütchen aus. Mikropaläontologen, Sedimentologen und Geochemiker wuseln durch die Räume, stanzen mit blau behandschuhten Händen Bodenstücke aus und tragen Bohrkerne auf den Schultern zu den Arbeitstischen. Sie haben noch viel zu tun. In dieser Woche sollen 19.000 Proben genommen werden.