Die Sicherheit an öffentlichen Plätzen und Orten spielt eine immer größere Rolle, angefangen beim Hillmannplatz in Bremen bis hin zum Oktoberfest in München. Neben verstärkter physischer Präsenz der Polizei erhoffen sich die Sicherheitsbehörden aber mehr und mehr auch Unterstützung durch Technologie, um Straftaten rechtzeitig zu erkennen, zu verhindern und im Zweifelsfall besser verfolgen zu können. Neben Videoüberwachung spielt dabei auch die Künstliche Intelligenz (KI) eine große Rolle.

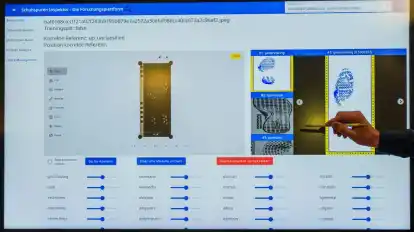

So plant die Bundesregierung beispielsweise neue Befugnisse für das Bundeskriminalamt, um einen automatisierten Abgleich biometrischer Daten wie Gesichter und Stimmen mit Informationen aus dem Internet und aus Social Media durchzuführen. Doch die technischen Möglichkeiten reichen heutzutage noch viel weiter, indem im Rahmen von sogenanntem „Predictive Policing“ – zu Deutsch: vorausschauender oder vorhersehender Polizeiarbeit – Daten in großem Stil analysiert werden, um aus den gewonnenen Erkenntnissen ableiten zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass in einem bestimmten Stadtviertel zu einem bestimmten Zeitpunkt vermehrt Straftaten begangen werden, so zum Beispiel Wohnungseinbruchdiebstahl.

Doch mit all den neuen technischen Möglichkeiten zur Verbrechensbekämpfung wächst auch die Verantwortung im Umgang mit den personenbezogenen Daten, die zu diesen Zwecken ausgewertet werden. Der jüngste und eben dargestellte Vorstoß der Bundesregierung beispielsweise, biometrische Daten aus dem Internet in großem Stil zu sammeln und mit Gefährdern abzugleichen, sorgte für einen Aufschrei unter digitalen Bürgerrechtlern: Auf diese Weise werde letztlich jeder Mensch quasi zum digitalen Beifang der Ermittlungsbehörde, indem zunächst die verfügbaren Daten aller aus dem Internet erfasst und erst nach dem Abgleich ausgesondert werden – quasi der vielzitierte „gläserne Bürger“.

Doch auch bei Maßnahmen der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen können sich Probleme für den Schutz unserer digitalen Privatsphäre ergeben, denn wenn wir beobachtet werden, verhalten wir uns eben doch anders, als wenn das nicht der Fall wäre. Vielleicht meiden wir sogar bestimmte Orte, die öffentlich mit Kameras überwacht werden. Und das ist auch unser gutes Recht, denn die digitalen Grundrechte besagen, dass eine vollumfängliche Überwachung von öffentlichen Plätzen „auf Schritt und Tritt“ untersagt ist.

Neben dem Datenschutz sind aber in eine solche Interessenabwägung um technologiegestützte Polizeiarbeit natürlich immer auch öffentliche Sicherheitsinteressen einzubeziehen, denn in einer vielfältigen Gesellschaft müssen sich die Menschen auch sicher fühlen können. Wo mit Blick auf die Videoüberwachung oft das pauschale Argument vertreten wird, dass hierdurch bestimmte Orte automatisch sicherer würden, lohnt sich aber auch hier ein zweiter Blick.

Mit Sicherheit kann Videoüberwachung dabei helfen, begangene Straftaten leichter aufzuklären. Ob sie jedoch Straftäter wirklich abschreckt und Verbrechen effektiv verhindern kann, darüber streiten die Kriminologen. Denn auch die Straftäter können sich in Vorbereitung ihrer Tat darauf einstellen, dass ein bestimmter Ort mit Kameras überwacht wird. Und in zahlreichen Fällen findet zwar eine Videoüberwachung statt, ob die Polizei aber immer rechtzeitig am Ort des Geschehens eintrifft, um die Begehung der Straftat zu verhindern, ist zweifelhaft. Im Ergebnis gibt es somit auch im Bereich moderner Technologie zur Kriminalitätsbekämpfung leider nicht die eine Patentlösung.