Angesprochen auf die Arolsen Archives, schauen die meisten erst einmal ratlos. Nie davon gehört, heißt es meist. Dabei stellt die von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderte Institution mit Sitz im nordhessischen Bad Arolsen das weltweit umfassendste Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Die Sammlung mit rund 32 Millionen Dokumenten, darunter auch solche mit bremischen Bezug, gehört zum Unesco-Weltdokumentenerbe.

"Obwohl es uns als gemeinnützige Organisation schon so lange gibt, ist das Bestreben, sie der Allgemeinbevölkerung bekannt zu machen, noch nicht so alt", sagt Sonja Pösel, Leiterin des Kampagnenmanagements bei dem internationalen Zentrum über NS-Verfolgung. Bis zum Frühjahr 2019 liefen die Arolsen Archives noch unter dem Namen Internationaler Suchdienst (englisch: International Tracing Service; ITS). Pösel: "Der war zumindest in Fachkreisen relativ bekannt."

1948 von den Alliierten gegründet, bestand die Hauptaufgabe des ITS darin, nach nicht-deutschen Personen im Gebiet des damaligen Deutschen Reiches zu suchen. Deutsch besetzte Gebiete zwischen 1939 und 1945 zählten ebenfalls dazu. Schließlich waren während des Zweiten Weltkrieges Millionen von Menschen verschleppt worden. Oder sie wurden aus anderen Gründen vermisst.

An der Klärung der Schicksale etlicher Menschen halten auch die Arolsen Archives weiter fest. Die Umbenennung des ITS hat daran nichts geändert. Wichtiger denn je aber sind dem Zentrum seine Angebote für Forschung und Bildung, um das Wissen über die Gräueltaten der Nazis zu teilen. Gleichzeitig will es zu Debatten rund um Erinnerung und Aufarbeitung der NS-Zeit, um politische Verfolgung und Rassismus beitragen.

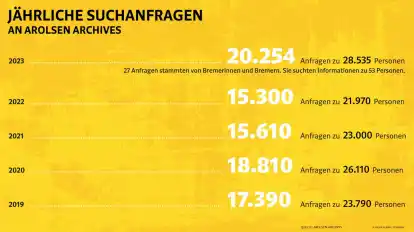

Für eine moderne Erinnerungskultur hat das NS-Dokumentenzentrum unter anderem ein Online-Archiv eingerichtet, das für alle zugänglich ist. Rund 700.000 Menschen hätten es 2023 genutzt, um Suchanfragen zur NS-Verfolgung zu stellen, berichtet Anke Münster, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Institution verantwortlich ist. Der Bestand enthält Dokumente zu verschiedenen Opfergruppen des NS-Regimes, etwa zur Zwangsarbeit oder zu Displaced Persons (Verschleppte und Vertriebene, DPs) und Migration nach 1945. DPs waren solche, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Herkunftslandes aufhielten und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln konnten.

Zuletzt hatten die Arolsen Archives anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar aufgerufen, sich an ihrem "everynamecounts"-Projekt ("Jeder Name zählt") zu beteiligen. Das Projekt hat zum Ziel, ein digitales Denkmal für NS-Opfer zu errichten, damit sich auch künftige Generationen an die Namen und Identitäten der Opfer erinnern.

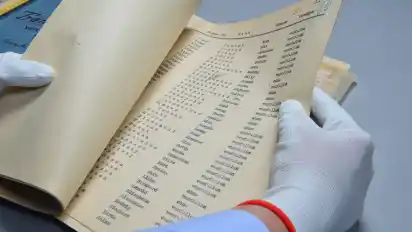

Sonja Pösel setzt dazu auf die Hilfe von Freiwilligen. Sie können vom 22. bis zum 28. Januar mehrere Tausend Dokumente der sogenannten Auswandererkartei Bremen, aufbewahrt im hiesigen Staatsarchiv, digitalisieren. Konkret sind damit einzelne Informationen auf den gescannten Unterlagen gemeint, die in die Datenbank sollen: beispielsweise Name oder Geburtsdatum, erklärt Pösel. "Wir gehen davon aus, dass am Ende mehr als 30.000 Karten zusammenkommen."