Wer sind die Menschen, die aus den Krisengebieten nach Bremen kommen, unsere „neuen Nachbarn“? In einer Langzeitreportage begleiten wir Flüchtlingsfamilien aus dem Übergangswohnheim in Grohn. Monat für Monat erfahren die Leser, wie es den Männern, Frauen und Kindern fern ihrer Heimat ergeht, was sie hier erleben, und wie sie sich dabei fühlen.

Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der eine, Ralf Sonnekalb, ist Bankangestellter und gehört der populistischen Wählervereinigung Bürger in Wut an. Der andere, Ziad Karkour, kommt vom Bau und ist mit seiner Familie 2014 aus dem syrischen Kriegsgebiet geflüchtet. Im Januar wird Ralf Sonnekalb durch unsere Zeitung auf das Schicksal der syrischen Familie aufmerksam. Er und seine Frau Karin stellen den Syrern Wohnraum zur Verfügung – direkt neben ihrem eigenen Haus. „Wir wissen selber nicht genau, auf welches Abenteuer wir uns einlassen“, sagen beide im Februar.

Über die Nachbarschaftshilfe – die Sonnekalbs halfen bei Problemen mit dem Fernsehanbieter, der Umschulung der Kinder und demnächst voraussichtlich auch bei der Arbeitssuche – hat sich eine Freundschaft entwickelt. Mehr als das. Die Männer fühlen sich heute als wären sie Brüder. „Die ersten Treffen waren wegen der Sprache sehr schwierig“, erinnert sich Ralf Sonnekalb. Wie war das bei Euch in Syrien, wie habt ihr gewohnt, was für Werte habt ihr gehabt? „Wir sind heute Welten weiter, auf einer ganz anderen Diskussionsebene“, sagt Ralf Sonnekalb. Karin Sonnekalb ist froh, das Abenteuer eingegangen zu sein: „Wir haben nur gewonnen, nicht nur Freunde, sondern auch Familie. Rafif und Nisreen sind für uns halbe Enkelkinder.“

Der Elektriker Khalil Kharzoöm auf dem Weg ins Jobcenter Vegesack.

Zum Jahresende hat Ralf Sonnekalb seinen Austritt aus der Wählervereinigung erklärt. Er wollte nicht zu einer Partei gehören, deren Mitglieder via Internet Stimmung gegen Flüchtlinge machen. „Wer weiß wohin das in Farge noch führt?“ BIW und Ralf Sonnekalb, meint Sonnekalb, „das passt jetzt nicht mehr so.“

Deutsche Werte, deutsche Normen. „Deutschland war immer mein Lieblingsland“, sagt Ziad Karkour. Warum? „Weil die Sachen aus Deutschland, die wir auf dem Bau benutzt haben, immer von bester Qualität waren“, sagt der frühere Assistent eines Bauingenieurs. Das habe ihn beeindruckt. An diesem Tag besuchen Ziad Karkour und Ehefrau Salma nach Monaten das blaue Dorf. Es ist der Ort, an dem ihr deutsches Leben begann. Das Paar staunt, wie groß das Dorf inzwischen geworden ist. Die Stadt hat weitere blaue Container aufstellen lassen. Sie selbst hätten Glück gehabt, hier untergekommen zu sein und nicht in einem Zelt, übersetzt Wohnheim-Mitarbeiterin Arin Najjar, Mitarbeiterin des Asylbewerberheims.

Die Deutschen, die er kennenlernt hat, hätten alle ein schönes Lächeln, sagt Ziad Karkour. Seine Frau Salma sieht manchmal, wie sich das Lächeln in Enttäuschung wandelt, wenn sie Männern bei der Begrüßung die Hand verwehrt. Sie könne es nicht mit ihrer Religion vereinbaren, startet sie den Versuch einer Erklärung. Sie sagt auch, dass sie das Gefühl des Fremdseins nicht los wird. „Wir müssen hier von Null anfangen“, meint die 27-Jährige. Ihr fehlen Eltern und Verwandte. Ihre Kinder werden es leichter haben, hofft sie.

Im Vorraum zum Büro der Heimleitung macht zurückhaltend eine Gruppe Flüchtlinge auf sich aufmerksam. Das blaue Dorf ist nicht nur größer geworden, es hat inzwischen viele Partner gefunden, die Freizeitangebote für Flüchtlinge organisieren. Die Angebotspalette allein der Jacobs University reicht von Töpfern für Frauen über Kinderturnen bis zu dem Malkursus, der am Nachmittag stattfindet. Studentin Almedina Asani gibt Tuschkästen an die Jungen und Mädchen aus. Es mache sie glücklich, die Kinder fröhlich und unbeschwert zu erleben, sagt die Bremerin. Deshalb käme sie immer wieder gerne herüber.

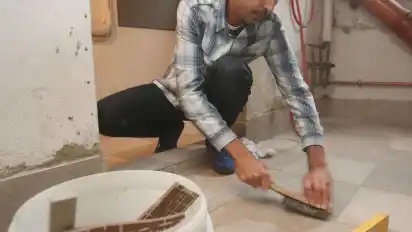

Ziad Karkour legt den Keller mit Fliesen aus.

Termin beim Amt. Khalil Kharzoöm hat seinen Freund Mohammad Harb als Dolmetscher mitgebracht. Die beiden Männer steuern auf das Jobcenter zu. Mit seiner grauen Fassade hebt sich das fünfstöckige Gebäude an diesem Novembertag kaum vom Himmel über Vegesack ab. Das Jobcenter ist es voller Wartender. Einer schnäuzt sich geräuschvoll die Nase.

Eine der Sicherheitskräfte mit Knopf im Ohr öffnet die Glastür, die uns zum Fahrstuhl bringt. Der Fahrstuhl ist so neu wie das Gebäude, die schwarz-weiß gestreiften Wände glänzen im Neonlicht. Keine Graffities, keine angekokelten Knöpfe. „Mal sehen, wie lang das noch so bleibt“, brummt der Mann vom Securitydienst.

Khalil Kharzoöm hat einen Termin mit der NORDDEUTSCHEN und Volker Wöhlmann, dem Leiter des Jobcenters Bremen-Nord. Es gilt, seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt auszuloten. Denn Khalil Kharzoöm will Arbeit finden. „Er ist sogar mit zu meiner Arbeitsstelle gekommen, obwohl das gar nicht sein Bereich ist“, erzählt sein Freund, Mohammed Harb. Harb ist von Beruf Fleischer. Auch in der Gastronomie bot Khalil Kharzoöm seine Dienste an. Wegen seiner mangelnden Sprachkenntnisse aber erfolglos. Er könne auch Lastwagen fahren, hat er neulich überlegt. Aber sein Führerschein gilt in Deutschland nicht.

„Elektriker werden gesucht. Wenn er fit ist auf dem Gebiet, gibt es gute Chancen, ihn als Facharbeiter zu vermitteln“, sagt der Jobcenter-Chef. Nur: Ohne Kenntnis der deutschen Sprache wird es nicht klappen. Und genau hier liegt das Problem.

Was den Deutschkursus bei der VHS betrifft, ist Khalil Kharzoöm noch ziemlich am Anfang. Er verstehe zwar schon eine Menge, sagt der 37-Jährige in Wöhlmanns Büro. Probleme bereite ihm aber das Sprechen. Es gebe die Möglichkeit, neben dem Integrationskursus einen Mini-Job zu machen, berichtet ihm Wöhlmann. Am Ende des Gesprächs schlägt der Leiter der Einrichtung eine Maßnahme am Nachmittag vor, ein Coaching für Migranten. Khalil soll Betriebspraktika absolvieren und dabei seine Deutschkenntnisse verbessern, und er soll lernen, Bewerbungen zu schreiben. Khalil Kharzoöm und sein Freund nicken. „Warum nicht?“, meint der Freund. Der Druck auf die Familie sei groß, auch die Familienmitglieder in Syrien warteten auf Geld.

Deutschland ist das Paradies. Das haben in Syrien immer alle gesagt“, berichtet Soheb Sammour. Er hat an diesem kalten Novembertag früh Schulschluss und schlendert über den Schulhof des Schulzentrums an der Bördestraße. Soheb unterscheidet sich mit In-Ear-Kopfhörern, Jeans und Schulrucksack kaum von anderen Schülern des Schulzentrums Bördestraße. Wie kalt es im Winter in Syrien werden kann, frage ich ihn. Aber Soheb zuckt die Achseln. „Ich weiß es nicht mehr. Ich muss meinen Vater fragen“, stellt er überrascht fest. In der Erinnerung noch ganz scharf sind dagegen die Bombenangriffe. „Einmal ist eine Bombe 80 Meter von mir entfernt hoch gegangen.“ Cool fügt er hinzu: „Es war mir egal.“

In der Schule erzählt Soheb selten von seiner Flucht. Nicht von dem 50 Kilometer langen Fußmarsch durch Mazedonien, nicht wie er in Decken gehüllt am Lagerfeuer schlief und sich Monate lang von Dosenfisch und Datteln ernährte. „Jeder hat hier seine eigene Geschichte“, sagt er abwinkend.

Nachdem er im Vorkursus der Berufsschule durch besonders gute Leistungen aufgefallen ist, hat er die Schule gewechselt. „Vielleicht kann ich nächstes Jahr die Oberstufe besuchen“, hofft Soheb. Er hatte sich das Leben im Paradies weniger bürokratisch vorgestellt. Erst musste er einen Vorkursus in der Berufsschule absolvieren, jetzt einen fürs Gymnasium. „Ich verliere so viel Zeit.“ Doch Kursus ist nicht gleich Kursus. Schulleiter Markus Zschüntzsch: „Wir versuchen herauszufinden, ob die Teilnehmer in der Lage sind, den Stoff an der gymnasialen Oberstufe zu bewältigen.“

Für Soheb steht es schon fest, er will Abitur machen. Und was kommt dann? „Vielleicht wie mein Vater Zahntechniker werden.“ Sein Vater hatte kürzlich ein Praktikum in einem Lesumer Labor absolviert. Gern würde er dahin als Arbeitnehmer zurückkehren, berichtet Soheb auf der Fahrt in sein neues Zuhause. Die Familie wird in diesen Tagen aus dem Übergangswohnheim ausziehen.

Das neue Zuhause ist ein Mehrparteienhaus, eins mit Türkränzen und frisch gebohnerten Treppenhaus. Soheb schließt die Wohnungstür auf. Im Flur steht eine verpackte Waschmaschine. Im Schlafzimmer liegt ein Bett in Einzelteilen. Zusammen mit seinem Vater wird Soheb später weitere Möbel in die Wohnung tragen. Die meisten wurden der Familie gespendet. „Ein Kühlschrank fehlt noch“, sagt Soheb. Die Familie kann sich nur schwer trennen von der vertrauten Umgebung des blauen Dorfs. „Ich habe ein Jahr dort gelebt“, sagt Soheb zur Erklärung.

Der Auszug aus dem Containerdorf ist für die Familie ein wichtiger Punkt im Leben. „Es ist der erste Schritt in ein normales Leben“, sagt Vater Firaz Sammour, als er etwas später in der Wohnung eintrifft. Neulich, als sie alle zusammen im Container saßen, Mutter, Vater und die drei Kinder, haben sie sich gegenseitig gefragt, wer von ihnen in ruhigeren Tagen wieder zurück nach Syrien gehen würde. Nur der jüngere Bruder hatte gesagt, er wolle zurück, erzählt der Vater. Wegen der Freunde. Die kleine Rama, die erst bei der Mutter in Syrien geblieben war, aber hat gesagt: „Ich gehe dahin, wo Papa ist.“

Die Personen

◼ Vater Firas und Sohn Soheb (17) stammen aus der syrischen Stadt Daraa. Der Vater entschied 2014, mit ihm zu fliehen. Die Mutter Abeer Salamh und die Geschwister Mohammed (15) und Rama (9) blieben zunächst zurück.

◼ Ziad Karkour, früher Assistent eines Bauingenieurs, lebt seit Oktober 2014 mit Frau Salma und den Töchtern Rafif und Nisreen in Bremen. Er war in Syrien zwischen die Fronten der freien syrischen Armee und der Regierung geraten.

◼ Auch der Elektriker Khalil Kharzoöm und seine Frau Hanadi Faraj, die mit ihren Kindern Mohammed (13) und Seham (10) aus Syrien geflüchtet sind, waren zwischen die Fronten geraten.

◼ Rados Jovanovic, Jahrgang 1980, ist im Februar 2015 mit Ehefrau Suncica und seinen drei Kindern Nemanje, Milan und Nikoletta aus Prokuplje in Serbien direkt nach Bremen gekommen.