Wie geht es den jungen Menschen? Denen, die die Zukunft gestalten sollen, aber nur noch – Klimawandel, Corona, Krieg – den Krisenmodus kennen? Ihren Ängsten und Hoffnungen gibt der Kunstverein in der zweiten Ausstellung zu seinem 200-jährigen Bestehen eine Stimme. Und wie.

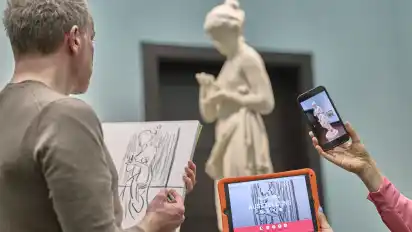

14 junge Frauen und Männer von 17 bis 25 Jahren haben sich zum Jugendkuratorium „New Perceptions“ (Neue Wahrnehmungen) zusammengefunden und die Chance genutzt, das Lebensgefühl der um das Jahr 2000 geborenen Generation Z bildhaft vorzustellen. Sie haben Kunstwerke aus dem Bestand des Hauses ausgewählt, haben Kommentare dazu verfasst und auf Zetteln zum Mitnehmen dazugehängt, haben selbst junge Künstler eingeladen.

110 Arbeiten zu Themen wie Körperkult, mentale Gesundheit, digitale Gemeinschaft oder Diskriminierung kamen zusammen. Die Ausstellung "Generation*. Jugend trotz(t) Krise" wurde richtig groß, sie ist vielfältig, tiefschürfend, sinnlich. Die Kuratorinnen Jennifer Smailes und Eva Fischer-Hausdorf sortierten sie in drei Gruppen mit Einleitung.

Prolog: Im ersten Raum fällt der Blick gleich auf die großen blassen Farbfotos von Wolfgang Tillmans. In der Mitte "Corinne on Gloucester Place" 1993, die rauchend und halbnackt, die Brüste nur halb mit einem Arm verdeckt, auf dem Mittelstreifen stolziert: verletzlich, verloren und trotzig. Gegenüber zeigen schwarz-weiße Privatfotos des norwegischen Lesbenpaares Bolette Berg und Marie Høeg – mal in Herrenanzügen, mal mit falschen Bärten –, dass man Geschlechterrollen schon vor 120 Jahren verhandelte.

Keineswegs neu sind auch Proteste und Straßenblockaden: Auf drei Bildschirmen laufen Bremer Archivfotos aus den 1960ern bis 1990ern, von den Straßenbahnunruhen bis zu Vietnamkrieg-Demos. "Es geht uns nicht um eine Konfrontation der Generationen", unterstreicht Kuratorin Fischer-Hausdorf: "Mit der Bilderfolge möchten wir ältere Besucher bei den Protesten abholen, bei denen sie womöglich selbst dabei waren."

Körperbilder: Mit der Pubertät beginnen die Fragen nach der geschlechtlichen Identität und Attraktivität. Darum geht es in den folgenden zwei Räumen. Eine Aquarellserie des Mexikaners Felix D'Eon zitiert Leonardo da Vincis geometrisch vermessenen "Vitruvianischen Menschen". D'Eon unterläuft dieses Schönheitsideal jedoch, indem er versehrte Menschen, etwa mit Beinprothesen, in das Raster aus Kreis und Quadrat stellt. Der Chinese Yu Ji geht ähnlich rabiat vor, wenn er Körperfragmente in den Raum setzt, die wie aus Beton gemeißelt wirken.

Die ausgewählten Fotos und Fotoserien beschäftigen sich vor allem mit der Identität von Schwarzen. In sehr würdevollen Schwarz-Weiß-Fotos porträtiert Zanele Muholi aus Südafrika Transfrauen und Lesben. Der kalifornische Maler Kehinde Wiley präsentiert den Straßentänzer Malak Lunsford in bunten Farben wie eine religiöse Ikone im Goldrahmen, während der Franzose Adlan Ziadi-Mansri drei nordafrikanische Männer mal selbstbewusst, mal verwundbar im privaten Umfeld ablichtet.

Mentale Räume: Um den Blick in die Privatsphäre, und die Frage "Wie möchte ich wahrgenommen werden?" geht es in den nächsten zwei Räumen. Zwölf Fotos aus der berühmten Serie "My Room" der US-Künstlerin Adrienne Salinger geben Einblick in Jugendzimmer, die mit Postern weiblicher Idole, Gitarren oder Teddys ausgestattet sind. Ab Juni können Jugendliche bis 25 Jahren hierzu Fotos ihrer eigenen Zimmer einreichen, die dann in die Ausstellung integriert werden.

Ob die heute übliche Selbstentblößung im Internet der psychischen Gesundheit immer zuträglich ist? Das wandfüllende Sündenfall-Bild "Gib mir den Apfel" des Brasilianers Maxwell Alexandre zitiert klassische Adam-und-Eva-Szenen von Michelangelo bis Cranach, nur verführen hier Comic-Schlangen zum Gebrauch von Apple-Handys. Ein spannendes Kabinett, durch einen Vorhang abgetrennt, konfrontiert Edvard Munchs Masken, die ein sehr junges Mädchen begaffen, mit dem Gesicht eines weinenden schwarzen Mannes unter gelber Kapuze, auf den es Wörter wie "Brutalität", "Versklavung" oder "Rücksichtslosigkeit" regnet (das Bild stammt von Shaquille-Aaron Keith). Daneben explodiert auf vier Grafiken des japanischen Manga-Künstlers Shintaro Kago einem Mädchen der Kopf. Die ganze Übergriffigkeit der modernen Gesellschaft spricht aus diesen Arbeiten.

Öffentliches Aufbegehren: Wie wehrt man sich gegen die Zumutungen unserer Zeit? Die letzten drei Räume künden von Protest, darunter zwei große Videoarbeiten. In der ersten lässt der Franzose Clément Cogitore Jugendliche zu kolonialistisch geprägter Barockmusik "Krump" tanzen – diese Form des gewaltlosen Widerstands entstand 1992 nach der Misshandlung eines schwarzen Taxifahrers durch einen Polizisten in Los Angeles. Das zweite, halbstündige Video "Bond" produzierte Anna Witt mit dem Jugendforum Gröpelingen. Schwarz-Weiß-Filme von Gastarbeitern oder Brennpunkt-Stadtteilen werden eingerissen – Menschen greifen durch die Löcher, bis Farbe ins trübe Bild dringt.

Ob Valentin Goppels Fotoserie über Jugendliche im Corona-Lockdown, der Trickfilm des Türken Ahmet Ögüt über Jugendliche, die nach Tränengas-Angriffen der Polizei starben, oder die Klimakarte des Griechen Mikhail Karikis, die Bremen im Wasser versinken lässt: Das Ende dieser Ausstellung ist hochpolitisch. Als Hoffnungschimmer leuchtet Sam Durants "Another world is possible" (Eine andere Welt ist möglich) auf. Das sollte man sich ansehen.