Frau Hutter, am 5. Februar kommen Sie mit einem Gastspiel an die Bremer Shakespeare Company. Worum geht es?

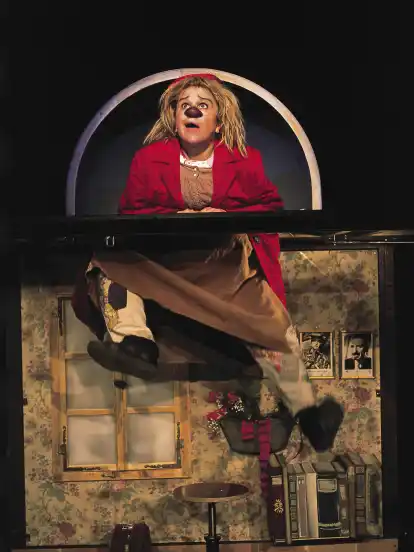

Gardi Hutter: Ich spiele eine Souffleuse. Sie wohnt unter der Bühne, hat dort ihre Küche, ihr Wohn- und ihr Schlafzimmer. Um zu arbeiten, zieht sie sich nur obenrum an, weil das der Teil ist, den die Schauspieler sehen. Sie souffliert ihnen, wenn sie nicht weiterwissen. Allerdings wird das Theater geschlossen. Erst langsam merkt die Souffleuse, dass keiner mehr da ist. Ihr wurde nicht nur nicht gekündigt, man hat sie einfach vergessen in ihrem Loch.

Das klingt nach einer tragischen Figur...

Sie ist eine sehr tragische Figur, aber sie fühlt sich nicht so, sie ist eine fröhliche Person. Sie macht ihren Job mit Hingabe. Immer, wenn ich ein Clown-Stück schreibe, suche ich die größtmögliche katastrophale Situation, die ich dann komisch erzählen kann. "Die Souffleuse" ist ein sehr rührendes Stück – und sie ist meine einzige Figur, die am Schluss nicht stirbt. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, dass sie am Ende, wenn sie endlich aus dem Loch kommt, gleich von einem Scheinwerfer erschlagen wird.

Warum bringen Sie Ihre Figuren sonst immer um?

Sie sind einfach so stur, dass sie in ihren eigenen Abgrund laufen.

Warum haben Sie gerade einer Souffleuse ein eigenes Stück gewidmet?

Irgendwie hat sich bei mir eine Berufslinie ergeben. Ich habe als Waschfrau angefangen, bin die Schneiderin, die Souffleuse, die Sekretärin. Diese Berufe geben mir ein Umfeld, eine Atmosphäre. Und sie geben mir Tätigkeiten, die ich auf der Bühne ausüben kann.

Das sind alles Figuren, beziehungsweise Berufe, die zwar für viele andere Menschen sehr wichtig sind, aber deren Arbeit oft wenig wertgeschätzt wird ...

Ja. Und es hat immer symbolischen Charakter. Der Clown ist nicht tagespolitisch tätig, er ist existenziell politisch. Es geht um menschliches Dasein, um die großen Themen – Liebe, Hass, Gier, Einsamkeit und Tod. Die Souffleuse beschreibt den Teil von uns, der in einem Loch sitzt, der sich nicht traut, hochzukommen. Wenn ich spiele, dann hole ich Bilder bei den Menschen hervor, sodass sie berührt werden, mitfühlen, mitleiden. Und das ist nur möglich, wenn Sie Ähnliches aus ihrem eigenen Leben kennen. "Die Souffleuse" hat durch die Pandemie einen Schub bekommen, weil viele Menschen dieses Nicht-mehr-in-der-Welt-sein erlebt haben.

Sie sind seit über 40 Jahren als Clown-Komödiantin unterwegs. Was fasziniert Sie an dieser Kunstform?

Meine Figuren sind Antihelden. Sie sind keine schönen, bewunderten Helden, aber sie sind lächerliche, geliebte Helden. Das etwas nicht gelingt oder entlarvt wird, macht die Komik aus. In einer perfekten Welt gäbe es keine Komik, denn über was könnte man sich da amüsieren? Lachen ist eine intelligente Möglichkeit, mit dem unabänderlich Schlimmen, letztendlich mit dem Tod, fertig zu werden. Dadurch, dass wir ihn belachen, wird er kleiner.

Sie kommen auf der Bühne fast komplett ohne Sprache aus. Was sind die größten Herausforderungen, wenn man seine Figuren vor allem mit Mimik und Gestik zum Leben erweckt?

Wenn man bei einem Clown die Arbeit und die Anstrengung sieht, dann ist das Stück nicht gut. Und wenn es gut ist, dann denkt man: Das kann ja jeder. Wir müssen in der Komik so auf den Punkt kommen, so simpel sein. Tragisches Theater ist viel einfacher, da kann man schummeln. Ohne Sprache ist es wichtig, Bilder zu finden.

Welche Bilder sind das bei "Die Souffleuse"?

Dass meine Figur unter der Bühne lebt, erzählt schon viel über sie. Sie ist zwar wichtig fürs Spiel, aber sie kriegt keinen Applaus. Was es schwierig gemacht hat, ist, dass es ja der Beruf der Souffleuse ist, zu sprechen. Darum hat mir ein Komponist extra eine Oper geschrieben: Der Bass hat eine spuckende Aussprache, der Tenor hat Stinkfüße und die Sopranistin singt völlig falsch – mit diesen Zusätzen kann ich soufflieren, ohne zu sprechen.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.