Herr Lehmann, warum macht es Sinn, einen derart mäandernden, fantastischen, surrealistischen Roman wie "Die Erfindung des Jazz im Donbass" von Serhij Zhadan auf die Bühne zu bringen?

Ferdinand Lehmann: Wir haben den Stoff natürlich auch gewählt, weil immer noch Krieg in der Ukraine ist und wir uns mit dem Land auseinandersetzen, in die Zeit eintauchen und uns mit den Menschen beschäftigen wollen. Dafür bietet der Roman sehr viel an: Er ist Roadmovie, Thriller. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, hätte ich allerdings auch nicht gesagt, okay, das ist im Theater einfach umsetzbar. Aber jetzt haben wir eine super Fassung.

Der Roman spielt nicht in der heutigen Ukraine, sondern in einem Land, das vor Kurzem den Sozialismus abgestreift hat ...

... und es ist immer noch die Zeit der 1990er, des wilden Ostens, die Zeit von Freiheit, von der Möglichkeit, alles zu tun. Und auch nichts.

Genau das macht Hermann, die Hauptfigur, die Sie spielen, oder?

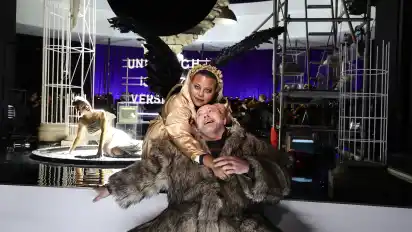

Hermann kommt in seine alte Heimat, den Donbass, zurück, an die Tankstelle seines Bruders, der aber verschwunden ist und es auch bleibt. Dort trifft er diese ganzen Persönlichkeiten, die teilweise fantastisch anmuten. Sie alle versuchen, in dieser neu aufgestellten Welt zu existieren, zu lieben und auch zu kämpfen. Mit dem Postsozialismus kam der Kapitalismus, kamen Oligarchen, kam das Geld. Und so entsteht der Kampf um diese Tankstelle.

Hermann ist eine Projektionsfläche.

Er macht alles und nichts, lebt so vor sich hin. Er hat viele Kompetenzen, weiß aber selbst nicht so recht, wo er steht. Aber das findet er heraus, zumindest ein bisschen. Die existenziellen Nöte, die er im Donbass mitbekommt, die waren ihm vorher eher fremd.

Mögen Sie ihn?

Sehr. Wenn man so lange an einer Figur arbeitet, dann entsteht da eine gewisse Sympathie, auch für ihre Macken. Ich entwickele eine persönliche Beziehung zu den Figuren.

Apropos persönlich: Sie sind 30 Jahre alt – wie haben Sie sich in die Zeit der 1990er-Jahre eingefunden?

Ich habe mich schon häufiger damit beschäftigt, sowohl für Film-, als auch für Theaterprojekte, von daher habe ich eine Ahnung. Meistens ging es um Wende- oder Nachwendezeiten. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob die Wendezeit in Deutschland stattfindet oder am Rand Europas. Uns haben eine Dokumentarserie der BBC und viele Bildbände sehr geholfen, uns anzunähern, und natürlich verknüpft man diese Bilder mit denen, die man heute sieht. Ich würde sehr gerne mal nach Charkiw, nach Odessa und in den Donbass reisen, und ich hoffe, das geht eines Tages wieder.

Sowieso kommen in dem Roman Städte und Gegenden vor, die inzwischen vertraut klingen, weil sie ständig in den Nachrichten präsent sind.

Ja, und das war auf jeden Fall für mich nicht so, als der Roman 2012 erschienen ist. Daran sieht man, was für ein einschneidendes Ereignis dieser Kriegsbeginn war, und wie schnell man das als gegeben hinnimmt. Jeder kennt jetzt die Karte der Ukraine und weiß, wo Saporischschja ist. Mir war dieses Land fremd und auch, wie riesig es ist.

Im Roman kommt viel Musik vor, spielt die auch eine Rolle?

Bei einem Titel, der "Die Erfindung des Jazz im Donbass" lautet, kommt man nicht drumherum. Wobei der Originaltitel des Buchs völlig anders lautet: "Voroschilowgrad", das ist der alte Name für Luhansk. Wir beschäftigen uns mit Schwarzer Musik, mit Folk, Blues, natürlich auch mit Jazzeinflüssen. Da haben wir einiges vor als Ensemble.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.