Bei Aufführungen der "Salome" von Richard Strauss fürchten sich Opernfreunde vor zwei Stellen: dem Tanz der sieben Schleier und dem abgehauenen Prophetenkopf, den die Titelfigur küsst. Denn nicht jede Sängerin kann mädchenhaft (erotisch) tanzen, und ein Gummikopf sieht allzu sehr nach Geisterbahn aus. Regisseurin Ulrike Schwab findet für beides überraschende Lösungen.

Für den Tanz schubst die grandiose Hauptdarstellerin Yannick-Muriel Noah einfach Dirigent Stefan Klingele vom Pult – die Bremer Philharmoniker sitzen auf der Hinterbühne – und dirigiert ihre Musik persönlich, während Klingele sie beim Dreiertaktschlagen filmt. Und statt eines Kopfes schwebt von unten eine verhüllte Leiche herauf. Aus dem Tuch tritt wie ein Alien ein Kind heraus, die kleine Salome, die von der großen Salome umarmt wird. Erst indem die Hauptfigur den Mann, den sie liebte und der sie nur kommandierte und demütigte, beseitigt, findet sie ihr wahres Ich – so ist das wohl gemeint.

Die Geschichte: Schwabs Inszenierung steckt voll solcher Gedankenspiele. Die Regisseurin erzählt, wie sich im recht queeren römischen Hofstaat von Judäa eine junge Prinzessin emanzipiert, die von ihrer Mutter Herodias als Mittel zum Zweck, von ihrem Stiefvater, dem König Herodes, als Lustobjekt betrachtet wird. Als sie sich in den eingekerkerten Propheten Jochanaan verliebt (rührend, wie sie ihn verlegen per Handschlag begrüßt), reagiert dieser Prediger verzückt lächelnd auf ihre Berührungen und Worte.

Aber, ach, dann erinnert er sich daran, dass er ja als Mann Gottes aller Fleischeslust entsagen will, und stößt sie verfluchend von sich. Ist es bei so viel Seelenlosigkeit nicht nachvollziehbar, dass Salome, nun selbst seelenlos, den Moralapostel zum Schweigen bringt und auf seinen Körper reduziert? Ulrike Schwab inszeniert listig ein Spiel auf zwei Ebenen: hier die Bühnenhandlung voller Anteilnahme, dort die Monty-Python-hafte Theatersituation, die eine ironische Distanz ermöglicht (Bühnenbild: Rebekka Dornhege Reyes). Weshalb diese Coming-of-Age-Geschichte nie aufdringlich wirkt.

Die Szenerie: Anfangs irrt Salome neugierig suchend zwischen Versatzstücken herum. Es gibt ein Wasserbecken und antike Architektur vom Erechteion der Athener Akropolis (Frauen tragen die ganze Last). Auf Spruchbändern ziehen Namen berühmter Frauen von Helena bis Carmen und der Hinweis "Under construction" (Im Aufbau) vorbei. Salome entdeckt eine Videokassette, auf dem Bildschirm erscheint ihr eigenes Gesicht.

Bei dieser Suche nach dem Ich wird sie vom ganzen Hofstaat beobachtet. Herodes sitzt auf der einen, Herodias auf der anderen Seite im Rang. Jochanaan röhrt hinten im Parkett. Wie schauen sie, wie schauen wir auf die junge Frau da vorn, die mit opulenten Perücken und Kostümen (Lena Schmid, Marina Stefan) experimentiert, vom afrikanischen Oba(Königs)-Gewand bis zum roten Lackkleid mit Riesenrose.

Bald rotieren die Zuschauerköpfe: Da stirbt der unglücklich verguckte Hauptmann Narraboth nicht vom eigenen Dolch, sondern vom Lichtstrahl aus einer Schatulle – die Büchse der Pandora? Da schleudert ein Jude Herodes entgegen: "Darum ist großes Übel über das Land gekommen", die Musik stoppt, alle halten inne – liegt Rebellion in der Luft? (Die Auflösung findet sich im Programmheft: Es ist ein Innehalten angesichts der antisemitischen Textpassagen.) Das Zitat "Alle Kunst ist oberflächlich und symbolisch zugleich" von Oscar Wilde, dem Dichter der Vorlage, flimmert über die Textleiste: Manchmal wird es fast zu viel der Reflexion.

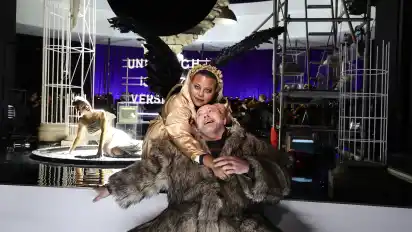

Doch dann treten die Figuren durch eine Tür auf der Bühne, es gibt doch eine Zisterne und eine schwarze Mondscheibe. Schon sehen wir ein Paar, das nicht zueinanderfindet. Einen Herodes, der in seinem schweren Pelzmantel in den Armen der schwarzgeflügelten Salome zittert. Und die Emotionen der Figuren berühren.

Das Ensemble: Ulrike Schwabs Konzept geht auch deshalb so gut auf, weil es von herausragenden Sängern getragen wird. Yannick-Muriel Noah vom Theater Bonn verkörpert die Titelrolle mit phänomenaler Präsenz. Mit ihrem farbigen Spinto-Sopran durchglüht die Kanadierin jede Phrase, den kindlichen Augenaufschlag glaubt man ihr ebenso wie das verbiesterte "Ich will den Kopf des Jochanaan".

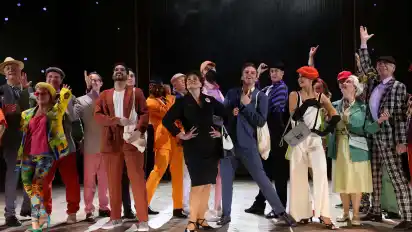

Das hauseigene Ensemble hält mit. Bariton Michal Partyka, der auch die passend asketische Figur besitzt, singt den Propheten mit einem Stentorbariton, aus dem der gefährliche Fanatiker funkelt. Tenor Christian-Andreas Engelhardt imponiert als taktierender Herodes, der ohne jedes Chargieren auskommt. Und Sopranistin Nadine Lehner als Herodias tritt als ebenbürtige Rivalin ihrer Bühnentochter an. Tenor Oliver Sewell gefällt als sanfter Narraboth, Sopranistin Constance Jader als mahnender Page, Bass Hidenori Inoue als Soldat und Nazarener. Tenor Ian Spinetti führt das Judenquintett souverän an.

Fazit: Weil vieles so hautnah wie textdeutlich am Publikum stattfindet, verschmerzt man, dass die Leistung der Philharmoniker unter Stefan Klingeles flüssigem Dirigat akustisch zurücktritt. Ein starker Opernabend, an dessen Ende man den Gedanken fast verdrängt hat, ob dieses "Kopf ab" als Mittel der Emanzipation moralisch nicht sehr fragwürdig ist. Wenn Herodes ruft "Man töte dieses Weib", ist Salome jedenfalls schon längst ins Foyer getürmt.