Bürgerpark

Im Bremer Bürgerpark sind die Auswirkungen des Klimawandels laut Parkdirektor Tim Großmann deutlich zu spüren. Dabei gehe es nicht nur um einen höheren Wasserverbrauch für Neuanpflanzungen, sondern auch darum, Gebäude instand zu halten oder das Personal anders als sonst einzusetzen. „Da müssen der Ruderbootverleih oder die Minigolfanlage schon mal im März statt im April öffnen, wenn es früher warm wird, obwohl die Mitarbeiter noch für andere Arbeiten eingeplant sind“.

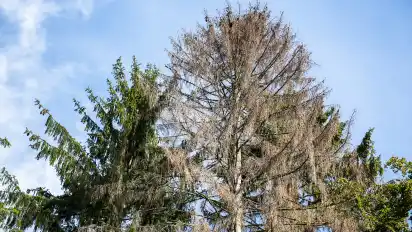

Andere seien rund um die Uhr zum Gießen eingesetzt, und es gebe mehr trockenes Holz in den Baumkronen, das entfernt werden müsse. Einige Bäume und Pflanzen wie die Fichte werden gar nicht mehr nachgepflanzt, weil sie höhere Temperaturen nicht aushalten oder von Schädlingen befallen werden. „In Nordwest-Deutschland wird auch die Buche kritisch beobachtet, weil man nicht weiß, ob sie auf Dauer mit dem sich ändernden Klima zurechtkommt“, so Großmann. Man habe begonnen, amerikanische Küstentannen heran zu ziehen und teste immer wieder neue Bodendecker. Die ausgetrockneten Böden senkten sich ab, daher seien auch Schäden an Bauwerken ein Problem. Gerade renoviere man zum Beispiel die römische Bank, bei der das Fundament gebrochen ist.

Durch das warme Wetter und die Lockdowns kämen mehr Menschen in den Park. „Wir freuen uns natürlich über Besucher“, so Großmann. Aber das führe auch dazu, dass die Ränder von Wiesen zertreten würden. Außerdem muss mehr Müll weggeräumt werden. 1,5 Stellen seien aktuell dafür eingeplant; jede Woche fülle sich ein 20 Kubikmeter-Container. „Von der großen Umweltbewegung inklusive Müllvermeidung merke ich hier noch nichts“, so Großmann. Ein weiteres Problem: Im Park sind immer mehr Graffiti-Sprayer unterwegs. Die Beseitigung ihrer Werke gehe „finanziell in die Tausende“.

Rhododendronpark

Hartwig Schepker wählt ein passendes Bild, um die Stimmung unter den Mitarbeitern des Rhododendronparks auszudrücken: „Wir klopfen auf Holz“. Keine übergroße Hitze im Frühjahr, immer wieder Regen – 2021 sei für die Rhododendren ein erträgliches Jahr, sagt der Parkleiter. Und trotzdem schleppe man eine Hypothek mit sich herum, die des „Katastrophenjahrs 2018“.

Die Hitze habe den Rhododendren, die in einer Tiefe von höchstens 30 Zentimeter wurzeln, stark zu schaffen gemacht. „Wir haben welche verloren“, so Schepker. Normalerweise verbrauche man 8000 Kubikmeter Wasser pro Jahr, 2018 seien es 32.000 Kubikmeter gewesen. „Seither befindet sich in den Bodenschichten einfach grundsätzlich weniger Wasser“. Anstatt sich um die Beete zu kümmern, waren Mitarbeiter in den Folgejahren mit Gießkanne und Schlauch unterwegs. Außerdem: Der Rhododendron mag es feucht-warm; ist es im April schon heiß, bedeutet das Stress für die Pflanzen.

Die Hitze im Frühjahr ist 2021 ausgeblieben, gut für die Rhododendren, von denen der 46 Hektar große Botanische Garten eine der größten Sammlung weltweit besitzt. Doch die Bäume – Birken, Buchen, Fichten – hätten in den vergangenen Jahren „einen Schlag weg bekommen“, beklagt Schepker. Von daher probiere man besonders resistente Arten aus – die asiatische Esche oder die im Mittelmeerraum beheimatete Zerreiche.

Ähnlich wie im Bürgerpark sind es aber nicht nur Hitze und Dürre, die die Mitarbeiter beunruhigen. Seit dem ersten Lockdown seien erheblich mehr Besucher unterwegs: große Familien, mehr junge Menschen, die den Park als Treffpunkt nutzten. Leider ließen es viele an Respekt mangeln – sie verrichteten ihre Notdurft irgendwo, das Aufkommen an Müll habe sich verdoppelt. Für das perfekte Instagram-Foto stapften Besucher durch die Beete. „Da toben sich Eltern wie Kinder aus, da ist man fassungslos“, so Hartwig Schepker. An den Wochenenden patrouilliert ein Sicherheitsdienst.

Für den Rhododendronpark, seit 2009 eine eigenständige Stiftung, bedeute all das enorme zusätzliche finanzielle Anstrengungen. Dieses Jahr hat die Parkleitung daher verstärkt um Spenden gebeten. Diese Aktion „kann man allerdings nicht als erfolgreich bezeichnen“, sagt Schepker.

Wallanlagen

30 Hektar Fläche und 2500 Bäume – das sind die Eckdaten der Wallanlagen. „Auch wir haben mit der Trockenheit der vergangenen Jahre zu kämpfen und schon einige Ausfälle zu verzeichnen“, sagt Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bremen, der für die Instandhaltung verantwortlich ist. Auch, wenn die Lage in diesem Jahr aufgrund der Niederschläge entspannter sei.

Generell setze man sich schon seit Längerem mit der Veränderung des Stadtklimas auseinander. „Dementsprechend verwenden wir verschiedenste „Klimabäume“ mit dem Ziel, eine möglichst große Vielfalt widerstandsfähiger Gehölze abzubilden“, sagt Doty. Doch bei denkmalgeschützten Parkanlagen wie den Wallanlagen gibt es eine besondere Herausforderung: Man müsse gleichzeitig versuchen, den Bestand zu halten und sich auf veränderte Bedingungen einstellen. „Bei Baumarten, die dem Klimawandel nicht gewachsen sind, versuchen wir also möglichst innerhalb einer Gattung widerstandsfähigere Exemplare zu wählen.“ Auch die Wallanlagen werden laut Doty seit Beginn der Corona-Krise verstärkt von Besuchern genutzt. Wie in den anderen Parks heißt es dort ebenso: „Die Freude darüber wird leider dadurch getrübt, dass von einigen der Müll einfach achtlos liegen gelassen wird“.

Park Links der Weser

Seit 45 Jahren gibt es den Park Links der Weser zwischen Grolland und Huchting. 1976 entstand das Naherholungsgebiet, das zu zwei Dritteln aus landwirtschaftlicher Nutzfläche besteht, aus einer Bürgerinitiative zur Verhinderung einer Verkehrsbebauung des Gebiets. Heinrich Welke ist Gründungsmitglied und Vorstand des betreibenden Vereins. Seiner Beobachtung nach halten sich die klimabedingten Schäden bislang in Grenzen. "Wir mussten nur im südlichen Teil des Parks etwas fällen", sagt er. Dort standen Fichten im sandigen Geestboden, bei denen "ein sehr starker Abgang zu sehen war". Eine Kombination aus Trockenheit und Borkenkäfer sei Schuld, vermutet Welke. Trotz der verhältnismäßig geringen Schäden ist er froh über den Niederschlag im Verlauf des bisherigen Jahres. Erst vor Kurzem habe man Teiche angelegt. Weil vor allem an heißen Tagen von ihren Oberflächen mehr Wasser verdunste als das Grundwasser nachdrücke, sei man darauf angewiesen, dass es regelmäßig regne.

Allerdings hat auch der Park Links der Weser seit einem zuletzt stark steigendem Besuchsaufkommen vermehrt mit Müll zu kämpfen. "Da wird alles stehen und liegen gelassen", sagt Welke und vermutet vor allem Jugendliche als Verursacher der Hinterlassenschaften. Auf die Unterstützung städtischer Betriebe kann der Verein beim Hinterherräumen allerdings nicht zählen. "Das müssen wir als betreibender Verein alles selbst machen."

Burginsel in Delmenhorst

Auch in Niedersachsen kämpfen die Verantwortlichen von Grünanlagen mit den Folgen von Extremwetter. In Delmenhorst beispielsweise in der Parkanlage Burginsel, wo seit dem Jahr 2017 "massive Auswirkungen durch Trockenheit im Wechsel mit Starkregenereignissen und Stürmen festzustellen" seien, wie Sprecher Timo Frers erklärt. Darüber hinaus sei auch das übrige Stadtgrün einem hohen Stress ausgesetzt. "Die Wasser- und Nährstoffzufuhr ist eingeschränkt, die Hitzestrahlung in versiegelten Bereichen hoch", so Frers. Oft seien die Baumscheiben – die offenen Bereiche um den Baumstammfuß – sehr klein, ein Luftaustausch daher eingeschränkt. Hinzu komme im Winter die Belastung durch Streusalz. Auch Frers zählt mehr Besucher und ärgert sich über große Familien, die ihre Picknick-Reste liegen ließen.