Kaisenhaus-Museum

Zum ersten Mal wird das Kaisenhaus-Museum in der Waller Feldmark, Behrensweg 5a, auch zum Tag des offenen Denkmals für Interessierte seine Türen öffnen (14 bis 18 Uhr). Erst im April ist es zum wichtigen Kulturdenkmal erklärt worden, weil kein anderer Ort die Bremer Nachkriegsgeschichte „auf Parzelle“ in so authentischer und lebendiger Form bewahrt.

In vier Ausstellungsräumen des 1957 illegal in einem Kleingarten errichteten Behelfsheims können Besucherinnen und Besucher in authentischer Kulisse mit Originalexponaten in die Zeit des Überlebenskampfes und Wiederaufbaus eintauchen. Zudem stehen Zeitzeugen Rede und Antwort. Es gibt Führungen und passende Musik zu Kaffee und Kuchen vom Schellack-DJ Guido Bolero.

In seiner Begründung formuliert das Bremer Landesamt für Denkmalpflege, das Kaisenhaus-Museum stelle „ein authentisches Zeugnis der Nachkriegsgeschichte und des von zivilem Ungehorsam geprägten Umgangs mit der etwa 20 Jahre andauernden massiven Wohnungskrise dar“. Besonders diese Zeilen berühren das Herz der „Auswohner“ Wolfgang und Gunda Golinski – Letztere wurde 1954 in einem Kaisenhaus geboren.

Die Eheleute gehören zu den wenigen verbliebenen Kaisenhaus-Bewohnern, die in ihrem Häuschen lebenslanges Wohnrecht inmitten der Natur genießen. Sie haben als Nachbarn im Behrensweg das Kaisenhaus-Museum täglich im Blick und engagieren sich ehrenamtlich im 2007 gegründeten Verein Kaisenhäuser für den Erhalt der Behelfsheime.

„Es ist schon eine Wertschätzung der Menschen, die ohne Genehmigung und gegen den Willen der Stadt Gebäude erstellt und sich durchgesetzt haben“, sagt Wolfgang Golinski – und das wäre dabei sicher im Sinne des pragmatischen Bremer Bürgermeisters Wilhelm Kaisen (1887-1979) gewesen. Seine Stimme hört sich bewegt an, weil Golinski auch seine Schwiegereltern dazuzählt.

Zumal die Zukunft der Kaisenhäuser nach wie vor ungewiss sei, wie der „Auswohner“ anmerkt. Die Grünen-Politikerin Maike Schaefer, bis 2023 Bausenatorin in Bremen, hatte seiner Kenntnis nach geplant, dass Kaisenhäuser in schlechtem Zustand abgerissen und gut erhaltene nur noch als Aufenthaltsraum auf Parzelle genutzt werden sollen, wenn die letzten legalen Bewohnerinnen und Bewohner ausgezogen oder verstorben sind. „Was nun aber kommt, ist offen“, so Golinski.

Zionsgemeinde

Die Zionkirche mit dem prägnanten Turm samt Erdkugel und Kreuz sowie dem Gemeindezentrum, die der Bremer Architekt Carsten Schröck geplant hat, war Bremens erster radikal moderner Kirchenbau nach dem Zweiten Weltkrieg.

Eine Besonderheit unter den Bremer Sakralbauten ist die Zionskirche mitsamt Gemeindezentrum in der Kornstraße 29-31, die seit 2009 die Heimat der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen-Neustadt ist. Das Ensemble war Bremens erster radikal moderner Kirchenbau nach dem Krieg und wurde von 1955 bis 1957 nach den Plänen des Bremer Architekten Carsten Schröck errichtet.

Er war nach Einschätzung des Bremer Architekturhistorikers Eberhard Syring der erste moderne Kirchenbauer in Bremen. Über dessen Sakralbauten im kleinsten deutschen Bundesland, zu denen unter anderem die 1963 erbaute St.-Lukas-Kirche in Grolland mit ihrer imposanten Stahlseilkonstruktion zählt, wird Syring am Sonntag um 16 Uhr in der Zionskirche einen Vortrag halten und dabei das Gemeindezentrum Zion besonders berücksichtigen.

Denn der „bedeutendste Jungarchitekt der Nachkriegszeit“ hat dem Architekturhistoriker zufolge nicht das Sakrale ins Zentrum seines Wirkens gestellt. Carsten Schröck habe vielmehr das Gemeindeleben und die Jugendarbeit sehr geschätzt, sagt Syring. Das Zion-Gemeindezentrum hält er für ein Paradebeispiel, da der Gemeindesaal einfacher zu erreichen sei als der Kirchenraum. Auch der separate Jugendheim-Bau zeugt seiner Ansicht nach davon.

Der Hauptkomplex des Zion-Gemeindezentrums gefällt laut Bremer Denkmalamt „durch seine klare Formensprache, die städtebauliche Inszenierung und den überzeugenden Turm“. Er setzt sich im Wesentlichen aus zwei zu einem Grundriss-L angeordneten Baukörpern zusammen, die im vorangestellten Glockenturm ihren Berührungspunkt haben. Die Weltkugel mit einem schlanken, hohen Kreuz in einem offenen Gefach der Skelettkonstruktion betrachtet Syring als Symbol für den christlichen Missionsgedanken: Der im Alter von 49 Jahren verstorbene Architekt Schröck sei auch in Togo und Ghana tätig gewesen.

Friedhof Blumenthal

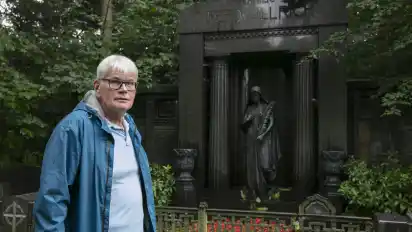

Ulrich Klein vor dem imposanten Grab Ferdinand Ullrichs, dem früheren kaufmännischen Direktor der Bremer Woll-Kämmerei. Der pensionierte Pastor bietet am 8. September zum ersten Mal eine Führung über den Blumenthaler Friedhof an.

Auf dem Blumenthaler Friedhof, Landrat-Christians-Straße 78, erinnern Grabsteine aus vier Jahrhunderten an prägende Personen und die Entwicklung des einst selbstständigen und heutigen Stadtteils Blumenthal. „Die ältesten Grabsteine stammen aus 1640“, weiß Ulrich Klein. Der ehemalige Pastor der evangelisch-reformierten Kirche Blumenthal bietet am Denkmal-Tag zum ersten Mal eine Führung über den Friedhof an, die um 14 Uhr am Hauptportal der Kirche beginnt.

Bei dem Rundgang blättert Ulrich Klein praktisch ein Bilderbuch der Ortsgeschichte auf, erzählt von Seefahrten und Entdeckungen, Aufblühen und Niedergang der Industrie, kulturellen Leistungen und politischer Verfolgung. Für letztgenanntes steht zum Beispiel das Grab der Familie Oelfken, in dem auch Tami Oelfken (1888-1857) ihre letzte Ruhe gefunden hat. Die in Blumenthal geborene und aufgewachsene Reformpädagogin und Schriftstellerin sei zu der Zeit des Nationalsozialismus mit Berufsverbot belegt worden, berichtet Klein.

Auch der etwas abseits stehende Grabstein des 1895 verstorbenen Eduard Dallmann (1830-1896) ist eine Station. Der Schiffskapitän hat als Walfänger, Entdecker und Polarforscher maßgeblich zu Erkenntnissen über die Antarktis beigetragen.

„Auf dem Blumenthaler Friedhof kann man sehr gut die Entwicklung der Bestattungskultur erkennen“, sagt der pensionierte Pastor. „Von großen, aufwendigen Familiengräbern bis hin zu ganz einfachen Gräbern mit Grabsteinen nur mit dem Namen, auf denen man über den Menschen nichts mehr erfährt.“ Auch die Urnengemeinschaftsfelder, die heute von vielen Angehörigen als „pflegeleichte letzte Ruhestätte“ betrachtet werden, lässt Ulrich Klein nicht aus.

Bremerhaven Unterfeuer

Wegen seiner ungewöhnlichen Architektur wird der Leuchtturm auf dem Willy-Brandt-Platz, das Bremerhaven Unterfeuer, auch Minarett oder Zwiebelturm genannt.

Das Unterfeuer Bremerhaven auf dem Willy-Brandt-Platz steht nach Ansicht des Bremerhavener Technikhistorikers Dirk Johann Peters „eigentlich immer im Schatten des Simon-Loschen-Leuchtturm, der etwa 200 Meter nördlich liegt.“ Dabei sei das „Minarett“ ein „Interessantes Bauwerk, so der Experte, „weil es seinerzeit als modernes Leuchtfeuer galt.“

Deshalb will Peters am Denkmal-Tag den roten kegelförmigen Leuchtturm mit zwei weißen Bändern in einer halbstündigen Führung stärker ins Blickfeld rücken. Los geht‘s um 11 Uhr am Unterfeuer Bremerhaven auf dem Willy-Brandt-Platz. Denn bis heute bildet das maritime Wahrzeichen gemeinsam mit dem neugotischen Simon-Loschen-Leuchtturm die Richtfeuerlinie.

Die Lichter der Leuchttürme leuchten im Gleichtakt: zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus. Sie markieren für die Weser abwärts fahrenden Schiffe die Mitte des Fahrwassers im Blexer Bogen. Dadurch weisen sie ihnen den Weg und sorgen für Sicherheit beim Schiffverkehr. „Das ist im Winter besonders gut zu sehen“, sagt Peters.

Das wegen seiner übergroßen Kugelspitze auch als „Zwiebelturm“ bezeichnete Unterfeuer sei nach den Plänen des Bremerhavener Hafenbaudirektors Rudolf Rudloff (1851-1922) auf der Südmole der Schleuse zum Neuen Hafen erbaut worden, führt der Technikhistoriker aus. Bis 1942 sei es von einem Leuchtfeuerwärter gewartet worden. „Man konnte den Turm auch besichtigen und hatte von der Galerie eine sehr schöne Aussicht auf die Weser“, weiß Peters. 1942 wurde der Betrieb des Leuchtfeuers automatisiert.

1992 ist der Leuchtturm dann auf 26 Meter erhöht und um 56 Meter an die Seebäderkaje wegversetzt worden, damit Schiffe sein Licht im oberen weißen Bereich nicht mehr verdecken konnten. Dadurch habe er leider seine schön-schlanke Form eingebüßt, bedauert der Fachmann.