Vegesack. Die Deutschen trinken gern Bier, die Franzosen lieber Wein, Deutsche essen zum Frühstück Brötchen, Franzosen hingegen Croissants – solche Stereotypien kamen bei einer neunten Klasse der Gerhard-Rohlfs-Oberschule auf den Prüfstand: Was ist dran an solchen Verallgemeinerungen, die Völkern oder Kulturen zugewiesen werden? Wie entstehen sie, und wie können sie abgebaut werden?

In einem deutsch-französischen Projekt, organisiert durch das Centre Français de Berlin und Jeunes à travers le Monde in der Bretagne, setzten sich Schüler eine Projektwoche lang mit Stereotypien und Fake News auseinander.

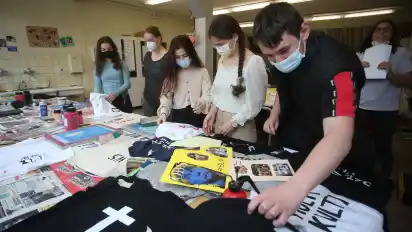

„Wir haben uns zunächst inhaltlich mit dem Thema beschäftigt, die entstandenen Ideen künstlerisch umgesetzt und schließlich Siebdrucke hergestellt“, sagt Schülerin Ilona, 15 Jahre alt. Mit den Siebdruck-Vorlagen wurden T-Shirts bedruckt, auf denen bildhafte Symbole für Stereotypien, aber auch Sätze und Wörter wie „C`est la vie“ oder „Multi Kulti“ stehen.

„Wir freuen uns, dass dieses Projekt trotz der Pandemie kurzfristig umgesetzt werden konnte“, sagt Kathrin Borges-Postulka, Schulleiterin an der Gerhard-Rohlfs-Oberschule. Allerdings gebe es wegen der Corona-Auflagen keine direkten Treffen zwischen den französischen und deutschen Schülern, wie ursprünglich vorgesehen, sondern ersatzweise Videokonferenzen. Über solche Online-Tools sind also dennoch internationale Begegnungen möglich, bei denen die Schüler sich gegenseitig über ihre Aktivitäten vor Ort austauschen können.

„Wir haben unsere Gedanken zum Thema in Bildern und Symbolen zum Ausdruck gebracht“, sagt Schülerin Ilona, und dazu dienten zahlreiche Magazine und Zeitungen, aus denen Collagen entstanden. „Auf großen Plakaten haben wir weiterhin den Umriss eines Menschen gezeichnet und ihn in eine deutsche und eine französische Hälfte geteilt“ ergänzt die 15-Jährige. Die menschlichen Konturen füllen lauter Symbole für Stereotypien, zum Beispiel Käse – als typisch für französische Vorlieben – oder auch Bier als vermeintliches Lieblingsgetränk der Deutschen. Aber wie kommen solche Stereotypien zustande, und wie werden sie weitergetragen? „Zum Beispiel, indem man Filme sieht, aber auch durch Eltern, Freunde oder Bekannte, die solche starren Muster weitergeben“, sagt Ilona.

Aus Ideensammlungen entstanden Zeichnungen und Schablonen, die schließlich zu Vorlagen für den Siebdruck wurden, bei dem Julia Vogel entscheidende Hilfestellungen gab. Sie betreibt in Ganderkesee eine eigene Druckwerkstatt und zeigte, wie die Druckvorlage letztendlich auf die T-Shirts kommt. „Diese Technik war für uns Schüler völlig neu, und wir sind von den Ergebnissen begeistert“, sagt Maximilian, 16 Jahre alt. Die fertigen Produkte in Textilform werden am Ende mit den französischen Schülern ausgetauscht. Die Verständigung mit den Jugendlichen in der Bretagne ermöglicht die interkulturelle Teamerin Melanie Lançon – denn die Schüler der Gerhard-Rohlfs-Oberschule hatten bisher keinen Französischunterricht in der Schule, sondern Spanisch als Fremdsprache. Doch zumindest ein bisschen Französisch zu lernen, gehörte auch zum einwöchigen Projekt: „Immerhin können die Schüler nun die Zahlen und auch einige Begrüßungssätze sprechen“, sagt Melanie Lançon vom Centre Français de Berlin.

Am letzten Projekttag liegen die Endergebnisse in Form zahlreicher bunt bedruckter T-Shirts auf den Tischen: Auf einem sind in dicker schwarzer Konturzeichnung ein Brötchen und ein Croissant aufgedruckt – Symbole, die durch das Vorhaben als gängige Stererotypien entlarvt wurden.