Herr Paul, es geht eigentlich um eine Kleinigkeit – um Chips. Doch deren Mangel stoppt im wahrsten Sinne gerade Produktionsbänder. Hätten Sie das für möglich gehalten?

Steffen Paul: Na ja, eine Kleinigkeit ist es eigentlich nicht. Die weltweite Halbleiterindustrie hat jährlich einen Umsatz von 400 Milliarden Euro und erzeugt in nachfolgenden Industrien das 50- bis 100-fache des Umsatzes. Die Akteure produzieren auf der ganzen Welt verteilt. Und da hat natürlich jede Unterbrechung – sei es durch Corona, sei es durch Naturereignisse – unmittelbare Auswirkungen. Die Produktion ist konzentriert auf sehr wenige Hersteller.

Welche sind das?

Das sind vier Firmen in Fernost, Samsung, TSMC, Hynix und Kioxia. Mit Micron ist noch eine amerikanische Firma dabei. Diese Firmen produzieren die Chips nur. Der Entwurf findet anderswo statt. Hier sind in den vergangenen Jahren ganz neue Gesichter dazugekommen. Google stellt Chips her. Tesla und Facebook entwickeln eigene Chips. Auch Apple steigt in das Geschäft ein.

Diese Unternehmen sind quasi die Architekten der Chips und geben eine Zeichnung an die Hersteller?

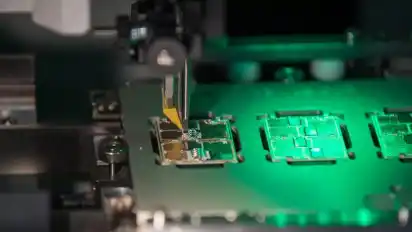

Genau. Zeichnung ist auch das richtige Wort, denn es werden im Prinzip geometrische Strukturen geliefert, die der Hersteller dann auf dem Chip reproduziert – das sogenannte Chiplayout.

Wo kommen Chips überall zum Einsatz?

Chips werden im Konsumentenbereich verwendet und gehen in Handys oder PCs. Daneben gibt es die Chips, die in der Automobil- oder Industrieelektronik verwendet werden. Darauf haben sich die europäischen Halbleiterhersteller konzentriert. Diese Chips sind eine besondere Herausforderung, weil zum Beispiel im Auto die Umgebungsbedingungen sehr rau und die Temperaturen hoch sind. Wir erwarten von der Elektronik zudem, dass sie Jahrzehnte klaglos funktioniert.

Wir könnten dieses Telefonat ohne Halbleiter nicht führen.

Nein, das würde nicht gehen, denn Halbleiter sind praktisch überall.

Vielleicht nicht in meinem Föhn oder?

Doch im Föhn gibt es mittlerweile auch Elektronik, um zum Beispiel den Motor zu steuern. Es gibt kein Gerät, indem keine Halbleiter verbaut werden. Deshalb wird die Mikroelektronik auch als eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts angesehen. Für jedes Land ist es für die Technologiesouveränität entscheidend, diese Technik zu beherrschen. Wir sehen im Moment am Chipproblem der Autoindustrie, dass der Einkauf allein nicht funktioniert.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie forderte unlängst: „Wir brauchen heimische Chipfabriken.“ Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll und wie schnell könnte man die überhaupt aufbauen?

So eine Chipfabrik kostet heute ungefähr 15 Milliarden Euro, und diese Investition muss natürlich irgendwie wieder erwirtschaftet werden. Ich denke, es wird kein Halbleiterhersteller jetzt kurzfristig Fabriken im großen Umfang bauen, denn es gibt zwar momentan einen Mangel, aber ansonsten in ein bis zwei Jahren sonst Überfluss, Fabriken müssten wieder schließen. Weltweit sind etwa 40 Halbleiterfabriken in den nächsten Jahren in Planung. Das ist ein erheblicher Produktionszuwachs. Der funktioniert aber nicht sofort, weil es ganz besondere Anforderungen an die Fabriken gibt.

Warum lassen die Produktionskapazitäten sich nicht hochfahren?

Die Fabriken sind auf eine bestimmte Technologie spezialisiert. Darum lässt sich die Produktion nicht einfach verlagern.

Welche Standorte gibt es in Europa?

Es gibt Halbleiterfabriken in Europa, aber nicht im großen Umfang – zum Beispiel in Süddeutschland, Sachsen und Frankreich. Die sind im Vergleich zu den Firmen, die ich anfangs nannte, relativ klein. Außerdem haben sie sich auf Automotive spezialisiert. Dort ist die Stückzahl nicht ganz so hoch. Es gibt Informationen, dass Intel und TSMC Interesse an Halbleiterfabriken in Europa haben. Die Europäische Union treibt zudem eine Initiative voran, eine Zwei-Nanometer-Fabrik aufzubauen, um letztlich unsere Chipversorgung sicherzustellen.

Und dafür würden Sie auch plädieren?

Das ist zunächst richtig. Es ist eine gute Idee, die europäische Halbleiterproduktion zu stärken. Ob es unbedingt eine Zwei-Nano-Meter-Fabrik sein muss? Darüber gehen die Meinungen auseinander, weil sie für so eine Fabrik ein entsprechend großes Produktionsvolumen haben müssen. Es gibt nur wenige Märkte, für die es diesen Bedarf überhaupt gibt, wie den Handymarkt. Der Automobilmarkt ist es in der Form bisher nicht. Das mag sich ändern, wenn die künstliche Intelligenz stärker aufkommt und auch das autonome Fahren. Dann wird es auch da Nachfrage nach komplexeren Halbleitern geben.

Können Fabriken in Europa beim Preis mithalten? Wie teuer ist so ein Chip?

Das hängt von der Größe und Komplexität der Herstellung ab. Das können wenige Cent sein, aber auch Tausende von Euro für einen Chip. Was bei Ihrer ersten Frage bedacht werden muss: Die Halbleiterindustrie wird in anderen Ländern stark subventioniert. Es gibt zum Beispiel Zuschüsse zum Bau der Fabriken. Das verzerrt natürlich den Markt. Die Europäische Union und Deutschland unterstützen Halbleiterforschung in der Industrie und an Universitäten. Die finanzielle Unterstützung für die Herstellung der Halbleiter ist anderswo aber deutlich höher.

Wie arbeiten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen an Halbleitern?

Wir entwickeln am Institut mikroelektronische Halbleiterschaltungen für Anwendungen in der Kommunikation und Datenverarbeitung. Über ein europäisches Programm haben wir Zugang zu modernster Halbleitertechnologie und können für Forschungsprojekte auch Schaltungen fertigen lassen. Es ist immer wieder sehr spannend, neue Chips aus der Fabrik zu bekommen und das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Können Sie Einblick geben, woran Sie gerade arbeiten?

Es wirken bei der globalen Herstellung von Chips viele Akteure mit. Und da kann es passieren, dass der ein oder andere in solche Chips Dinge einbaut, die der Auftraggeber nicht bestellt hat, um Informationen abzugreifen oder Daten zu verändern. Das ist eine sehr aktuelle Fragestellung – Stichwort vertrauenswürdige Elektronik. Wir untersuchen gerade, wie man Schaltungen für den Automotivebereich vor solchen Angriffen schützen kann.

Mercedes, VW und weitere Autohersteller mussten wegen des Mangels an Chips immer wieder die Produktion drosseln. Wann wird die Situation sich entspannen?

Die Vorhersagen, wann der Chipmangel endet, schwanken. Manche Hersteller sagen, es wird 2022 besser, andere sagen, erst 2023. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie das Produktionsvolumen der Autohersteller sich weiterentwickelt. Dies ist beispielsweise davon abhängig, ob die Elektromobilität stark anzieht. Es ist relativ schwierig, zu prognostizieren. Wir wissen außerdem auch noch nicht, wie es mit der Pandemie weitergehen wird.

Wie hat Corona den Engpass verschärft?

Die Pandemie hat dazu geführt, dass die normalen Abläufe des Produktions- und Warenflusses durcheinandergewirbelt worden sind. Automobilfirmen haben im vergangenen Frühjahr ihre Produktion eingestellt. Die Halbleiterhersteller haben dann nach anderen Möglichkeiten gesucht, ihre Werke am Laufen zu halten. Es braucht eine Weile, da wieder einen stabilen Zustand zu erreichen.

Welche Aufgabe kommt Chips in den zahlreichen Produkten eigentlich zu – in einfachen Worten?

Die meisten Chips kann man sich wie kleine Computer vorstellen. Es gibt drei Arten von Chips: digitale Chips aus logischen Gattern, also vereinfacht betrachtet aus Schaltern, analoge Chips zur Verarbeitung von analogen Signalen, zum Beispiel Verstärker, und mikromechanische Elemente, wie Beschleunigungssensoren im Smartphone.

In den nächsten Jahren erwarten Sie Umbrüche in der Branche. In welcher Form?

Es gibt neue Akteure, die mit sehr viel Geld sehr komplexe und leistungsfähige Chips entwickeln. Die künstliche Intelligenz erfordert Rechenleistungen jenseits dessen, was wir uns bisher vorstellen können. Mikroelektronik ist so spannend wie die letzten 20 Jahre nicht mehr. Es tun sich neue Anwendungsfelder wie die Robotik auf. In der Medizinelektronik wird viel passieren. Der Einfluss von Quantencomputing auf die Mikroelektronik wird auch noch sehr spannend. Insgesamt bedeutet das für junge Menschen, dass sich hier hervorragende Berufschancen ergeben – selbst wenn die Halbleiterindustrie immer ihre Höhen und Tiefen hat.

Wann begann die Geschichte der Mikrochips?

Die Idee der integrierten Schaltung – oder des Mikrochips – stammt aus den 1950er-Jahren. Es folgte eine rasante Entwicklung. 1965 hat der Gründer der Firma Intel Gordon Moore das Moore'sche Gesetz postuliert, wonach sich die Zahl der Transistoren in einer Schaltung pro Jahr verdoppelt. Heute sind wir in der Lage, Milliarden von Transistoren in einer Schaltung unterzubringen. Dieses exponentielle Wachstum wird auch in den nächsten Jahren noch vorhergesagt.

Wie ist dieses Wachstum möglich?

Die Strukturen, die man herstellen kann, werden immer kleiner. Wir befinden uns mittlerweile im Nano-Meter-Bereich. Transistoren, die im nächsten Jahr gefertigt werden, haben eine Größe von Drei-Nano-Meter. 20.000 Transistoren entsprechen etwa dem Durchmesser eines Haares.

Das Gespräch führte Lisa Boekhoff.