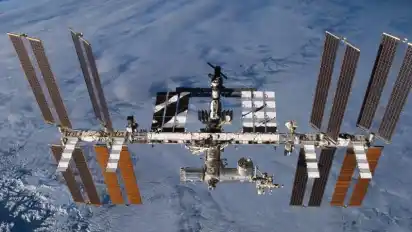

Auf der Internationalen Raumstation (ISS) gibt es Grund zu feiern, wenn der Astronaut Alexander Gerst im Herbst das Kommando übernimmt. Nicht nur, weil er der erste Deutsche ist, dem diese Ehre zuteil wird, sondern auch, weil die ISS 20 Jahre alt wird. Als erstes Bauteil der Station wurde am 20. November 1998 das russische Modul „Sarja“ (Morgenröte) in den Orbit geschickt. Seither ist die sogenannte Weltraum-WG auf mehr als ein Dutzend Module gewachsen, in denen bis zu sechs Raumfahrer leben und arbeiten.

„Die Module, die im Orbit zusammengefügt wurden, sind vorher nie probeweise auf der Erde zusammengesteckt worden“, sagt Gerst. Die Bauteile müssten aber auf einen hundertstel Millimeter genau passen. „Das ist ein wundervolles Beispiel dafür, dass Menschen noch zusammenarbeiten können.“ Die Raumfahrtbehörden der USA, Russlands, Kanadas und Japans sowie die Europäische Raumfahrtagentur Esa loben die ISS als Vorbild der Kooperation in politisch schwierigen Zeiten.

„Ich war hin und weg, wie gut die aussieht“

Vor seiner ersten Weltraummission 2014 hatte sich Gerst gefragt, wie gut die Raumstation wohl in Schuss ist. „Ich war hin und weg, wie gut die aussieht“, sagte er bei einem Training in Moskau im Frühjahr. Die Außenwand sei ein anderes Thema. „Es gibt Tausende kleinste Meteoriteneinschläge. Das sind ganz kleine Krater“, erzählt er. „Aber das betrifft die Funktion nicht.“ Die Technik unter der Abdeckung sei wie neu. Das habe er bei seinem Außeneinsatz damals selbst gesehen. Diese Außeneinsätze seien wichtig für die Wartung.

Mit im Boot ist dabei auch Airbus Defence und Space (DS). Es soll für die ISS eine Art Balkon bauen. Das Design für die kommerzielle Nutzlastplattform namens Bartolomeo wird bei Airbus DS in Bremen entwickelt. Außerdem wird dort die Software eingebaut, die es später ermöglicht, Bartolomeo zu steuern. Die Hardware – die Struktur der Plattform besteht hauptsächlich aus Aluminium – wird laut Airbus größtenteils von mittelständischen Unternehmen in Bremen und dem Umland gefertigt. Die Esa wiederum ist für die Montage von Bartolomeo an der Außenseite der ISS zuständig. In Bremen wurde bereits das Columbus-Labor gebaut, in dem Gerst auch dieses Mal wieder Experimente durchführen wird.

Wie lange die ISS noch durchhält, sei eine Frage der Kosten, sagt Wladimir Solowjow, Flugleiter des russischen Segments. „Der anfälligste Bereich ist die Konstruktion selbst.“ Sie hermetisch dicht zu halten, sei eine große Herausforderung. Die Bordsysteme könnten leichter aktuell gehalten werden, sagt Solowjow.

Ungewisse Zukunft der ISS

Mehr als drei Milliarden Dollar zahlen die USA Berichten zufolge jedes Jahr für den Betrieb der ISS. Die Esa gibt etwa 300 Millionen Euro im Jahr aus. Bis 2024 ist die Finanzierung durch die Mitglieder gesichert. Medienberichten zufolge wollen die USA jedoch aus der Finanzierung aussteigen und das Weltraumlabor privatisieren. Auch in Moskau gibt es noch keine klare Linie. Die Behörden erwägen ebenfalls den Einstieg privater Firmen. Die Esa ist interessiert, an der ISS festzuhalten. „Auch über 2024 hinaus werden wir Schwerelosigkeitsversuche im niedrigen Erdorbit brauchen“, sagt Esa-Chef Jan Wörner. Von Privatisierung hält er wenig. Dass die ISS auch künftig mit öffentlichen Mitteln unterstützt werde, „davon kann man fest ausgehen“, sagt Wörner.