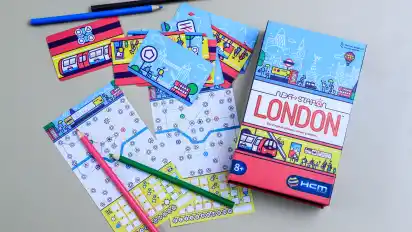

"Next Station London" von HCM Kinzel

Die Londoner U-Bahn, genannt Tube, ist vor 160 Jahren eingeweiht worden. Heute erstreckt sich ihr Streckennetz über 402 Kilometer mit insgesamt 272 Stationen. Das Spiel "Next Station London" von HCM Kinzel versetzt die Spieler zurück in eine Zeit, in der es die Tube, wie wir sie kennen, nicht gibt. Stattdessen sind sie die Planungsingenieure einer neuen.

"Next Station London" ist ein Flip-and-Write-Spiel, bei dem Karten umgedreht und die Aktion mit einem Stift ausgeführt wird. Ausgestattet also mit einem Buntstift und einem fiktiven Londoner Stadtplan konzipieren Spieler U-Bahnlinien, die möglichst viele Bezirke und Sehenswürdigkeiten der Metropole anfahren sollen. Je mehr angebunden sind, desto mehr Punkte gibt es. Fast 50 Stationen können Spieler ansteuern. Sie alle sind auf dem vorgefertigten Stadtplan mit vier verschiedenen Symbolen eingezeichnet.

Faktor Zufall

Die reduzierte Farbauswahl und das minimalistische Design von "Next Station London" gefallen. Etwas überladen wirken die kleinen Spielzettel mit ihren vielen kleinen Stationssymbolen. Die Enge erhöht aber bereits vor Spielstart die Spannung: Wie soll da bloß ein effizientes Streckennetz entstehen?

Vorausplanungen sind bei "Next Station London" aber nur bedingt möglich. Der Zufall mischt fleißig mit. Zu Spielbeginn liegen verdeckt auf einem Stapel elf Karten, die in zwei Kategorien eingeteilt sind: sechs ober- und fünf unterirdische Stationskarten. Sie enthalten eines der vier Symbole, einen Joker oder ein Sonderzeichen. Nacheinander decken die Spieler eine Karte auf und alle zeichnen ihren nächsten Streckenabschnitt zu einer Station ein, die durch das aufgedeckte Symbol gekennzeichnet ist.

Eine Runde ist vorbei, wenn alle unterirdischen Stationskarten gezogen worden sind. Damit variiert die Länge zwischen fünf und zehn Zügen. Das Spiel endet nach vier Runden, in denen die Spieler jeweils eine U-Bahnlinie entwerfen.

Planen nach Symbolen statt malen nach Zahlen: So entwerfen Spieler in "Next Station London" eine neue Metro.

Maximal vier Spieler können sich in "Next Station London" an einer neuen Tube probieren, aber auch allein kann man es spielen. Die Solovariante macht durchaus Spaß, denn die Wettstreiter interagieren während der Runden ohnehin kaum. Jeder fokussiert sich überwiegend auf den eigenen Stadtplan. Die Gegner sind stattdessen der Zufall und die wenigen restriktiven Regeln. U-Bahnlinien dürfen sich beispielsweise nicht kreuzen oder zwischen zwei Stationen parallel verlaufen.

Die regulatorischen Widersacher bringen den Spaß bei "Next Station London", weniger die Gemeinschaft. Jede aufgedeckte Karte stellt die Spieler vor eine neue Herausforderung. Da allerdings alle 100 Stadtpläne identisch sind, könnte sich schnell Routine einstellen, gäbe es nicht einige Bonuskarten und sogenannte Farbvorteile.

"Dorfromantik" von Pegasus Spiele

"Dorfromantik" basiert auf einem Videospiel. Pegasus Spiele übertrug 2022 das gleichnamige prämierte Single-Player-Spiel des Berliner Studios Toukana Interactive in die analoge Spielewelt. Entstanden ist ein kooperatives Legespiel, dessen Plättchendesign an das Spiel "Limes" erinnert: Es gibt Felder, Flüsse, Wälder und Dörfer. Zudem enthält "Dorfromantik" Bahngleise.

Das Spiel ist simpel. Bis zu sechs Spieler legen möglichst lange Flüsse und Bahnstrecken sowie große Waldgebiete, Felder und Dörfer. Die elementare Regel: Wasser fügt sich nur an Wasser, Gleise nur an Gleise. Bäume, Getreide und Häuschen können bedenkenlos aneinandergelegt werden.

Ein Auftrag, mehrere Kanten

Die Vorbereitungen sind flugs erledigt. Spieler mischen die 48 Landschafts- und die 25 Auftragsplättchen sowie die 25 Auftragsmarker separat und deponieren sie verdeckt am Spielfeldrand. Ausnahme sind drei zufällig gezogene Landschaftsplättchen, die zurück in den Spielekarton wandern.

In den ersten drei Durchgängen decken die Spieler jeweils ein Auftragsplättchen auf, das ein Symbol für eins der fünf Areale von Bahn bis Wald enthält, und jeweils einen dazu passenden Marker. Dieser zeigt an, wie groß beispielsweise ein Wald oder wie lang ein Fluss werden soll. Ein Fluss gilt als verlängert, ein Wald als vergrößert, wenn die angelegten Kanten der sechseckigen Plättchen gleichen Typs sind. Ist ein Auftrag erledigt, gibt es Punkte und die Spieler decken einen neuen auf. Drei unerledigte Aufträge müssen jederzeit auf dem Tisch liegen. Solange dies der Fall ist, ziehen die Spieler Landschaftsplättchen.

Das Brettspiel "Dorfromantik" hat einen Legacy-Charakter.

Angesichts der Aufträge stellt sich den Spielern die Frage, ob sie Wälder, Felder und Dörfer bedenkenlos aneinander flanschen wollen oder nicht doch mit System. Dadurch entwickelt sich eine lebendige Suche nach effizienten Lösungen, die der Zufall beim Ziehen immer wieder anheizt. Zusätzlich durchkreuzen die Hexagone die eine oder andere impulsive Idee zum Anlegen.

Dass die rudimentäre Spielanlage nicht schnell öde wird, liegt am Kampagnenmodus des Brettspiels. Über gesammelte Punkte können die Spieler neue Etappen freispielen. Dort erwarten sie nicht nur neue Plättchen, auch die Komplexität steigt und die Wertungen verändern sich.

Niedrigschwelliger Zugang

Das ländliche Design von "Dorfromantik" versprüht einen entschleunigenden Charme, der auch auf das Spielvergnügen übergreifen kann. Es gib kein Zeitlimit, und, wenn man möchte, auch keine Mitspieler. "Dorfromantik" kann wie das ursprüngliche Computerspiel auch allein gespielt werden.

"Fun Facts" von Repos Production

Repos Production setzt erneut auf ein Partyspiel. Während es bei "Just One", dem Kritikerpreisträger beim "Spiel des Jahres 2019, darum geht, mit Assoziationen Begriffe zu erraten, zielt "Fun Facts" darauf ab, sich und andere anhand von Fragen einzuschätzen. Das Spiel ist ein Akt der Offenbarung.

"Fun Facts" kommt mit wenig Spielmaterialien aus: 200 Fragekarten, jeweils acht farbige Stifte und Pfeiltableaus sowie ein weißer Stern. Gleichermaßen spärlich ist das Regelwerk. Langwieriges Einlesen entfällt. Super Voraussetzungen für ein abendliches Treffen.

Schnellstart überzeugt

Vor Beginn erhält jeder der vier bis acht Spieler einen Stift und ein Pfeiltableau, auf das sie ihre Namen schreiben. Auf dem Spielfeld werden acht Karten verdeckt ausgebreitet. Der Aufbau ist damit abgehakt. Der erste Spieler – ausgestattet mit dem weißen Stern – deckt nun eine der Karten auf und liest die Frage laut vor. Alle beantworten diese im Geheimen mit einer Zahl, die sie auf die Rückseite ihres Pfeiltableaus schreiben. Mal stimmen sie auf einer Skala von 0 bis 100 zu, mal geben sie eine Zahl samt Maßeinheit an. Zeitdruck gibt es dabei nicht.

Zwar sollen sich die Spieler während der Antwortphase nicht austauschen, aber so manch eine Frage weckt direkt das Verlangen, Grundsätze zu klären. Beispielsweise, ob man dem Satz "Glück kann man kaufen" zustimme. "Fun Facts" lebt von dieser Vielschichtigkeit: Spieler schätzen nicht nur ein, wie andere sich selbst einordnen. Sie müssen auch lesen können, wie andere Spieler Begriffe auslegen.

Die Fragen im Spiel "Fun Facts" eröffnen großen Interpretationsspielräume.

Sind die Antworten aufgeschrieben, legt der Spieler mit dem weißen Stern sein Tableau mit dem Namen nach oben auf die Spielfläche. Im Uhrzeigersinn fügen die anderen ihren Pfeil an oder schieben ihn zwischen zwei. Ziel der Gruppe ist es, die Reihenfolge korrekt einzuschätzen. Liegen alle Tableaus aus, hat der Spieler mit dem Stern noch einmal die Möglichkeit, sein eigenes zu verschieben. Dann werden die Tableaus umgedreht. Je mehr richtig eingeordnet sind, desto mehr Punkte erhält die Gruppe.

Dass "Fun Facts" die richtige Einschätzung belohnt, löst trotz des kooperativen Charakters einen Wettkampf untereinander aus: Wer kennt wen besser? Dieses kompetitive Element schwindet umso mehr, je weniger sich die Spieler kennen. Gleichzeitig steigt dadurch die Spontaneität beim Antworten. Und die Grundsatzfragen regen erst nach dem Aufdecken zum Kennenlernen an.