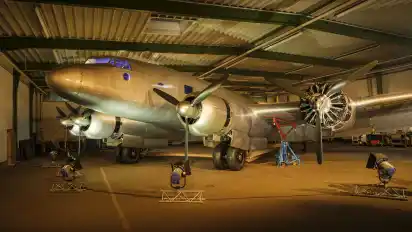

Vorsichtig hat der Kran das Flugzeug – oder das, was davon noch übrig ist – aus dem Wasser gehoben. Es ist im Februar 1942 im Trondheim-Fjord in Norwegen nach einer Notlandung gesunken, wurde in den 1980er-Jahren wiederentdeckt und 2000 schließlich aus dem Meer geborgen. Die Jahre unter Wasser sind der Focke-Wulf Fw 200 „Condor“ deutlich anzusehen, aber sie ist mehr oder weniger ganz. Plötzlich jedoch neigt sich der Flieger und bricht auseinander. Ein Haufen alter Flugzeugteile bleibt übrig. Rund 20 Jahre hat es gedauert bis mehr als 150 Tüftler diese letzte Maschine ihrer Art wieder vollständig restauriert haben. Das Ergebnis wartet nun in einer Halle in Stuhr auf seine Reise ins Deutsche Technikmuseum in Berlin. Kommenden Monat soll es soweit sein.

Ursprünglich war die "Condor" als Passagierflugzeug konzipiert, berichtet Projektleiter Günter Büker. 26 Reisende hätten darin Platz gefunden, ergänzt Jürgen Molkenthin, Entwicklungsingenieur bei Airbus und seit 2002 im "Condor"-Team. „Die Lufthansa brauchte ein neues, schnelleres Flugzeug mit einer größeren Reichweite“, erläutert Büker. Die "Condor" sei schließlich der nächste Quantensprung für die Luftfahrt gewesen. Nach ihrem Jungfernflug 1937 flog die Maschine am 10. August 1938 erstmals Non-Stop in die USA. Allerdings ohne Passagiere. „Man musste ja erst einmal schauen, ob sie es schafft“, so Büker. Rund 25 Stunden habe der Flug in etwa 3000 Metern Höhe gedauert, ergänzt Molkenthin. Eigentlich habe der Flieger nur eine Reichweite von 1000 bis 2000 Kilometern gehabt. Damit er den Sprung über den großen Teich schaffen konnte, wurden im Rumpf zusätzliche Treibstofftanks eingebaut.

Auch das Cockpit des Flugzeugs wurde rekonstruiert.

Die "Condor", die von Büker und seinem Team restauriert wurde, wurde allerdings als Militärmaschine eingesetzt. Der Pilot, Leutnant Werner Thieme, sei gerade von einem Einsatz zurückgekommen, als es beim Ausfahren der Landeklappen zu einem technischen Defekt gekommen sei, sodass der Pilot auf dem Fjord notlanden musste, so Molkenthin. Nachdem alle sechs Crew-Mitglieder den Flieger heil verlassen konnten, sank die Condor. Nur zehn Monate alt sei das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt gewesen, sagt Molkenthin. „Insgesamt gab es 273 dieser Maschinen“, weiß er zu berichten. „Viele von ihnen sind nicht älter als ein Jahr geworden.“

Der versunkene Flieger, der in Stuhr endmontiert wurde, wurde später von einer norwegischen Ölfirma entdeckt. 65 Meter unter Wasser habe die "Condor" gelegen, berichtet Molkenthin. Als Gegenleistung für die Restaurierung eines Ju-52-Fliegers für ein norwegisches Museum durch ein Team von Lufthansa-Enthusiasten, habe die norwegische Regierung dem Deutschen Technikmuseum erlaubt, das Flugzeug zu bergen. Gemeinsam mit der Lufthansa-Berlin-Stiftung, Airbus Bremen und Rolls Royce habe man sich an die Restaurierung gemacht. Sogar der ursprüngliche Pilot des Fliegers habe von der Bergung in der Zeitung gelesen und habe das Team besucht, so Molkenthin.

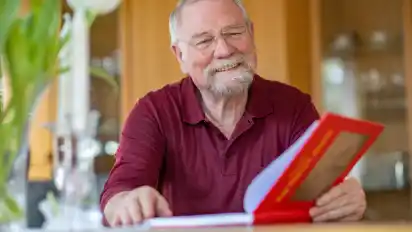

Jürgen Molkenthin.

Um das Flugzeug wieder originalgetreu aufbauen zu können, habe er unter anderem in Museen Unterlagen durchgesehen und aufbereitet, erklärt Molkenthin. „Airbus hat die Tragflächen restauriert und Rolls Royce die Triebwerke“, so der Entwicklungsingenieur weiter. Diese seien jedoch nicht mehr original. „Sie stammen aus Museen, aus Spanien und aus Ersatzteilen von Sammlern“, sagt Molkenthin. Die Lufthansa-Stiftung habe sich derweil unter anderem um das Fahrwerk und den hinteren Rumpf gekümmert.

„Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass der Rumpf neu aufgebaut werden muss“, so Molkenthin. Bei der Bergung habe der Vorderrumpf sogar gefehlt und musste somit komplett neu konstruiert werden. „Wir haben Teile entwickelt, die es gar nicht mehr gibt“, erzählt der Experte. Besonders schwierig sei das Cockpit gewesen. „Dafür haben wir von einem anderen abgestürzten Flugzeug einen Teil des Fensterrahmens bekommen.“ So habe man das Ganze naturgetreu wieder aufbauen können.

Insgesamt ist die 32 Meter breite und 24 Meter lange "Condor" aus vier verschiedenen Flugzeugen zusammengebaut worden. „So wie die Flugzeuge 1937 konstruiert wurden, geschieht es auch noch heute“, erklärt Molkenthin. Nur die Materialien seien mittlerweile andere. So bestehe etwa die Nase zum Anpeilen von Funkmasten heute nicht mehr aus Holz – so wie bei der "Condor" – sondern aus Kunststoff.

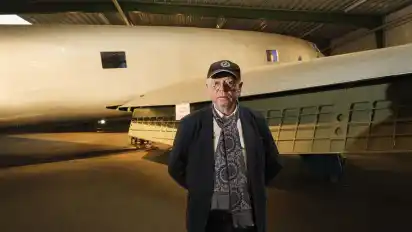

Günter Büker.

Abheben dürfe das alte Flugzeug heute zwar nicht mehr, sagt Jürgen Molkenthin. „Die Überprüfung jedes einzelnen Arbeitsschrittes wäre einfach zu teuer gewesen.“ Die einzelnen Komponenten, wie etwa die Propeller oder das Fahrwerk funktionieren jedoch durchaus. Anfang Juni wird der Flieger nun wieder vorübergehend zerlegt und in mehreren Transporten mit Tiefladern nach Berlin gebracht. Dort soll er wieder zusammengebaut und in einer Ausstellungshalle des Flughafens Tempelhof ausgestellt werden.