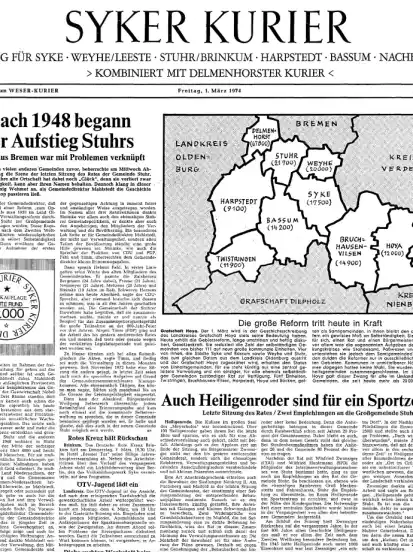

Landkreis Diepholz. Die Großgemeinden Stuhr und Weyhe feiern an diesem Freitag, 1. März, ihren 50. Geburtstag. Genau am 1. März 1974 trat auch im Norden des heutigen Landkreises Diepholz, der damals noch der Landkreis Grafschaft Hoya war, die umstrittene und lange diskutierte Gemeindereform in Kraft. In anderen Teilen Niedersachsens war diese schon durchgezogen worden.

Im damaligen Landkreis Grafschaft Hoya wurden aus ehemals 111 selbstständigen Gemeinden neun große Einheiten gebildet. Die "Sahnestücke" waren dabei Stuhr, das zuvor zum Landkreis Oldenburg gehörte, und Weyhe. Sie hatten die meisten Einwohner und auch die größte Wirtschaftskraft, nachzulesen im WESER-KURIER vom 1. März 1974. Gleichzeitig hoffte man zu dem Zeitpunkt noch, dass der Landkreis Grafschaft Hoya erhalten bliebe – eine Hoffnung, die drei Jahre später mit der Bildung des heutigen Landkreises Diepholz zerschlagen wurde.

Der WESER-KURIER berichtete in einer großen Ausgabe am 1. März 1974 über die Gemeindereform.

Zwischen 1967 und 1978 reduzierten die Länder der Bundesrepublik die Zahl ihrer Gemeinden. Das geschah teils durch Vereinbarungen zwischen den Gemeinden auf freiwilliger Basis, teils wurde es durch Hoheitsakte angeordnet. Vor der Reform gab es in der ganzen Bundesrepublik etwa 24.000 Gemeinden, von denen 10.760 weniger als 500 Einwohner hatten, sowie 139 kreisfreie Städte und 425 (Land-)Kreise. Nach der Reform blieben ein gutes Drittel, nämlich 8505 Gemeinden, dazu 91 kreisfreie Städte und 237 (Land-)Kreise.

Das Modell einer Samtgemeinde wurde 1974 nur ausschließlich dörflich strukturierten Gemeinden gewährt; Gemeinden in der Nähe von Ballungsräumen wie Stuhr und Weyhe mussten zu Einheitsgemeinden zusammengeschlossen werden. Auch die Gemeinden der heutigen Stadt Bassum hatten gehofft, eine Samtgemeinde bleiben zu können – erfolglos. Seinerzeit wurde Bruchhausen-Vilsen zur Samtgemeinde, was immer noch Bestand hat, dazu Twistringen, Harpstedt, Hoya und Bücken.

Die Notwendigkeit, Verwaltungen zusammenzuführen, sahen zwar die meisten Bürger ein. Viele waren dennoch anfangs nicht begeistert davon, dass "ihr" Ort eingemeindet wurde und hatten lange gehofft, noch mit dem Konstrukt einer Samtgemeinde davonkommen zu können. Von "Papier-Sykern" war beispielsweise damals in der Zeitung die Rede: Gemeint waren die Bürger aus den Ortsteilen, die ab sofort Bürger der Stadt Syke und nicht mehr Barrier waren. Im ehemaligen Landkreis Grafschaft Hoya, der seit 1932 bestand, war Syke sogar Kreisstadt.

Kreisreform noch umstrittener

Noch mehr Proteste als die Gemeindereform zog drei Jahre später die Kreisreform nach sich. Denn der Altkreis Grafschaft Hoya sollte plötzlich doch mit seinem größeren, westlichen Teil in einen neuen Landkreis Diepholz überführt werden. Dazu sollte er seine östlichen Gemeinden Hoya und Eystrup nach Nienburg abgeben und das westliche Harpstedt nach Oldenburg. Riede und Felde im Norden waren schon 1974 dem Landkreis Verden zugeschlagen worden, die heute zum Landkreis gehörenden Gemeinden Borstel und Staffhorst dagegen aus dem Landkreis Nienburg herausgelöst worden.

Im südlichen Teil des neuen Kreisgebildes, dem bisherigen Landkreis Grafschaft Diepholz, wurde offenbar weniger als im Landkreis Grafschaft Hoya protestiert. Dieser Kreis war mit damals 70.000 Einwohnern erheblich kleiner als sein nördlicher Nachbar, der 130.000 Einwohner hatte und darauf hoffte, dass diese Zahlen reichen würden, um eigenständig zu bleiben. Trotz aller Proteste wurden die befürchteten Einschnitte vollzogen: Der neue Landkreis Diepholz mit der Kreisstadt Diepholz wurde am 1. August 1977 mit der Kreisreform schließlich gebildet aus dem bisherigen Landkreis Grafschaft Diepholz und dem bisherigen Landkreis Grafschaft Hoya. Der damalige Diepholzer Landrat Heinrich Jürgens (FDP), der auch im Landtag saß, verteidigte die Entscheidung später als "Kompromiss". Zum neuen Landrat wählten die nun rund 200.000 Einwohner des neuen großen Landkreises jedoch nicht ihn, sondern Heinz Zurmühlen (CDU) aus Bramstedt.

Aus Stuhr musste eine Einheitsgemeinde werden, weil es an den Ballungsraum Bremen angrenzt.

In Erinnerung geblieben ist die "Niedersächsische Schlachteplatte", eine Langspielplatte (LP) aus Vinyl, mit der die Mitglieder des Künstlerstammtisches in Syke gegen die ihrer Meinung nach gewaltsame Zerschlagung ihres Landkreises zu Felde zogen. Prominentester Akteur seinerzeit war Showmaster Rudi Carrell, der noch in Wachendorf lebte. Hans O.E. Gronau, damals Kunstlehrer in Syke und später Gründer des Vereins Kunst in der Provinz, hatte den Text zur LP geliefert. Musiker Frank Reglin lebte in Halbetzen bei Henstedt, und so kam es, dass sich daran auch Heinfried Schumacher aus Henstedt beteiligte. Er ging zwar erst 1976 für die SPD in die Kommunalpolitik, als er neu in den Syker Rat gewählt wurde, erinnert sich aber noch gut: "Bis 1972 war mein Vater Bürgermeister der bis dahin selbstständigen Gemeinde Henstedt." Der hätte immer gewusst, wo in welchem Schlagloch Wasser stand; Straßen wurden damals mithilfe von Hand- und Spanndiensten gebaut: Wer nicht mitarbeitete, musste zumindest dafür zahlen. Doch 1972 wurde Henstedt ein Teil der neuen Samtgemeinde Syke, die zwei Jahre später schon zur Einheitsgemeinde Syke wurde.

Schumacher erinnert sich auch noch an den sogenannten Weber-Plan des Göttinger Rechtsprofessors Werner Weber. Die Landesregierung hatte Vorschläge für eine Verbesserung der Verwaltungsstruktur des Landes Niedersachsen in Auftrag gegeben. Zu Webers Zielvorgaben gehörte die Einsparung von 45 der bis dato 60 Landkreise. Ein Vorschlag sah die Bildung von zwei Großkreisen, im Halbkreis oberhalb und unterhalb von Bremen, vor. "Der hätte dann neben Hoya und Diepholz auch Verden und Nienburg umfasst", so Schumacher.

Gleiches galt für Weyhe. Samtgemeinden wurden nur in dörflich strukturierten Gemeinden zugelassen.

Auch Jürgen Timm aus Varrel, der schon damals für die FDP im Stuhrer Rat saß, erinnert sich daran, dass "man damals auch sogar mit Nienburg gesprochen hat". Und er weiß auch noch, wie vor 50 Jahren Stuhr aus dem Oldenburger Raum zunächst dem Landkreis Grafschaft Hoya zugeschlagen wurde: "Damit waren die Alteingesessenen, die im Rat saßen, nicht einverstanden." Dass die Maßnahme dennoch durchgeführt wurde, lag daran, dass die vielen Neuzugezogenen aus dem Bremer Raum, die Stuhr zum einwohnerstärksten Ortsteil machten, nicht viel mit Oldenburg zu tun hatten.

Timm war seinerzeit "voll eingespannt in die Diskussionen um die Reform". Sein FDP-Sitz sei der einzige gewesen im Interims-Kreisrat. Nach der Kreisreform 1977 sei er jedoch erst einmal nicht wiedergewählt worden – bis 1986. Manch Wähler hatte es der FDP wohl nicht verziehen, dass sie den Zusammenschluss mit Diepholz befürwortet hatte. Dabei hatte Timm sogar noch eine Petition in den Landtag eingebracht, den Altkreis Grafschaft Hoya zu erhalten: "Auf Wunsch der Bürger, aber das war aussichtslos."

Jürgen Timm ist einer der Zeitzeugen, die sich noch an die Gemeindereform erinnern.

"Die Kreisreform war sowas von unverständlich. Ich habe nie jemanden getroffen, der dafür war – mit Ausnahme von Heinrich Jürgens’ FDP", erinnert sich Karl Sandvoß aus Bruchhausen-Vilsen. Der langjährige Archivar der Samtgemeinde war schon 1972 in den Gemeinderat und auch in den Kreistag gewählt worden. "Die Vorbereitungen für die Gemeindereform liefen da schon", sagt er. Im Grundsatz sei diese auch für notwendig befunden worden, aber in der Realität sei es eben doch zu Reibereien gekommen. Letztendlich seien die Vorstellungen der Planer jedoch "zu 99 Prozent umgesetzt worden".

"Die Gemeinden haben dann bis 1974 ihr letztes Geld ausgegeben, haben Straßen und Schwimmbäder gebaut", erinnert er sich. Die seien dann aber nicht mehr vor der Reform fertig geworden, und nicht nur Martfeld und Schwarme, auch Barrien hätte dann bald gemerkt, sich übernommen zu haben: Dann hätte es notgedrungen Zuschüsse vom neuen Landkreis gegeben. In Erinnerung geblieben ist Sandvoß, der insgesamt 34 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv war, auch das Missfallen der Brinkumer, künftig zu Stuhr zu gehören "und auch noch deren Namen übernehmen zu müssen".

Vor 1974 hatte sich Stuhr zwar erfolgreich dagegen wehren können, dass Teile der Gemeinde an Delmenhorst gingen. Nur über den Namen der neuen Großgemeinde konnte man sich mit Brinkum, dem zentralen Ortsteil vor den Toren Bremens, nicht einig werden. "Scherzhaft wurde sogar 'Stinkum' genannt", erinnert sich Timm: Aus Stuhr und Brinkum zusammengefügt, wäre nämlich auch ein ganz neuer Name rechtlich durchaus zulässig gewesen. Brinkum hätte der neuen Gemeinde auch gern seinen Namen gegeben, verlor aber gegen Stuhr, das seit dem Zusammenschluss mit Varrel und Moordeich eben doch mehr Einwohner hatte.

Noch mehr als die "Grenzbanalitäten" zwischen Stuhr und Brinkum, die sich nach Timms Erinnerungen sogar am Stuhrgraben als trennendem Badegewässer entzündeten, sei für ihn der Bau der Autobahn gewesen: "Sie war das größere Handicap, hat sie doch die Gemeinde durchschnitten."