Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz zieht ein positives Fazit des bundesweiten Warntags am Donnerstag. "Vom Landkreis Diepholz wird der aktuelle Warntag 2022 gegenüber dem vorherigen Warntag 2020 als ein deutlicher Fortschritt betrachtet. Mit den Probealarmierungen konnte ein erheblicher Teil der Bevölkerung erreicht werden", sagt Klaus Speckmann, Leiter des Fachdienstes Bevölkerungsschutz beim Landkreis Diepholz, auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Insgesamt wurden im Landkreis Diepholz nach seinen Angaben 110 Sirenen zur Warnung ausgelöst. Dies sei im Wesentlichen durch die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle in Diepholz erfolgt. Ergänzend wurden zehn Sirenen auch manuell ausgelöst. In der Gemeinde Stuhr und in den Städten Syke und Diepholz wurden die vorhandenen Warn- und Lautsprechersysteme "erfolgreich eingesetzt", so Speckmann weiter. Die Warn-Apps Nina, Katwarn und Biwapp wurden bundesweit zentral bedient. "Sie haben im Landkreis die registrierten Smartphones umfassend versorgt", bilanziert Speckmann.

Lautsprechersysteme im Einsatz

Auch die Befahrung mit je einem mobilen Warn- und Lautsprechersystem in Diepholz, Syke und Stuhr habe "sehr gut funktioniert". "In der begrenzten Testzeit von maximal 45 Minuten konnten in Diepholz, Syke und Stuhr jeweils große Teilbereiche gewarnt werden. Die mobilen Warn- und Lautsprechersysteme haben dabei punktuell einen sehr guten Warneffekt und erzeugen eine hohe Aufmerksamkeit. So wurden beispielsweise viele Fenster geöffnet, weil sich die Betroffenen einen unmittelbaren Eindruck zur Alarmierung verschaffen wollten", berichtet der Fachdienstleiter weiter. Die Warnung der Bevölkerung mit diesen mobilen Warn- und Lautsprechersystemen sei allerdings nur für räumlich begrenzte Bereiche und nicht flächendeckend möglich.

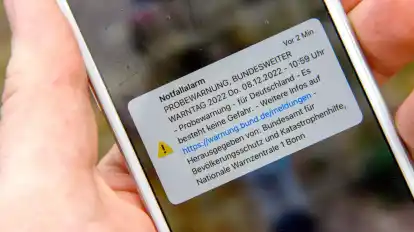

Verbesserungspotenzial sieht Klaus Speckmann bei der Handy-Alarmierung durch den Dienst Cell Broadcast. "Grundsätzlich" sei das System "gut gelaufen": "Allerdings war beim Cell Broadcast vielen Besitzern von mobilen Endgeräten vorher nicht bekannt, dass sie im Vorfeld in ihren mobilen Geräten die Probewarnungen hätten aktivieren müssen, um die Probewarnung zu erhalten. Zudem haben ältere mobile Geräte teilweise kein Signal erhalten beziehungsweise das Gerät hat nicht ausgelöst", kann Speckmann berichten.

"Von den kommunalen Einsatzkräften gibt es bislang eine eindeutig positive Rückmeldung", sagt der Fachdienstleiter außerdem. Die Nutzung der mobilen Warn- und Lautsprechersysteme habe technisch und organisatorisch, bezogen auch auf die Fahrtwege und den Straßenverkehr, "reibungslos geklappt". In der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle habe es nur einzelne Anfragen zur Sirenenalarmierung gegeben. Auch aus der Bevölkerung haben die Einsatzkräfte positive Rückmeldungen bekommen. Neben Handzeichen wie einem erhobenen Daumen seien viele Bürgerinnen und Bürger auf den Bürgersteigen und vor den Geschäften stehen geblieben und hätten interessiert den Durchsagen zugehört, berichtet Klaus Speckmann.

"Es ist alles völlig geräuschlos verlaufen", sagt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, in Bezug auf mögliche irritierte Fragen aus der Bevölkerung. Die Bürger scheinen im Vorfeld gut informiert gewesen zu sein, sodass vermehrte besorgte Anrufe auf den Polizeirevieren ausgeblieben waren. "Wir waren nicht eingebunden", schildert Gissing weiter. Die Polizei sei nicht wie die Feuerwehr mit Warn- und Lautsprechersystemen unterwegs gewesen. "Im Ernstfall würde das auch die Feuerwehr machen. Wir würden nur im Einzelfall, wo das nicht möglich ist, helfen."

Blick auf Nachbereitung

Ob es einen bundesweiten Warntag braucht, beantwortet Nils Marquardsen mit einem "klaren Ja". Der Geschäftsführer der Dedecc GmbH aus Weyhe ist auf Krisenmanagement spezialisiert. Das Unternehmen hilft Firmen, Organisationen und einzelnen, Krisen durch Prävention zu vermeiden. Nach dem fehlgeschlagenen ersten Warntag 2020 fällt Marquardsens Fazit für den zweiten Anlauf weitaus positiver aus: "Es hat deutlich besser funktioniert." In der Nachbetrachtung müsse der Blick nun auf die Stellen gerichtet werden, an denen es noch gehapert hat.

In der Gemeinde Weyhe habe er am Warntag gute Erfahrungen gemacht. Sein Handy habe Alarm geschlagen und die Sirenen haben aufgeheult. Marquardsen rät grundsätzlich, den Behörden Meldung zu geben, wenn die Warnung nicht geklappt hat. "Nur wenn es gemeldet wurde, kann auch nachgebessert werden." Ohnehin seien nicht nur die Behörden in der "Bringschuld". Bürger hätten auch die Verantwortung, sich informiert zu halten und anderen zu helfen, die diesmal vielleicht keine Meldung erhalten haben. So hält das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Internetseite www.bbk.bund.de Wissenswertes bereit.

Die Warnung per Cell Broadcast habe gut funktioniert, jedoch sind nicht alle Mobilgeräte erreicht worden – teils handelte es sich um ältere Modelle. Zum Teil hatten Nutzer auch die Funktion zum Senden von Warnungen ausgestellt. Bei einem realen Katastrophenfall würden solche Software-Einstellungen jedoch stufenweise übergangen werden, sagt der Experte. Teilweise kam es auf einigen Mobilgeräten auch zu Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten, die im Ernstfall entscheidend sein könnten. Auch diese Erkenntnisse seien wichtig, um nachjustieren zu können.

Grundsätzlich scheinen ländliche Bereiche, in denen Sirenen noch vielfach im Einsatz sind, gegenüber einigen Städten in Sachen großflächiger Bevölkerungswarnung im Vorteil zu sein. Die einhellige Expertenmeinung lautet dabei, stets auf eine Mischung verschiedener Informationskanäle zu setzen, sagt Nils Marquardsen, der seit mehr als 25 Jahren im Krisenmanagement tätig ist und Offizierserfahrung hat. Die sogenannten Redundanzen umfassen dabei auch Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof und wiederholte Ansagen im Radio. Bundesweit muss nun weiter aus den Erkenntnissen gelernt werden, sagt der Experte. "Dann bin ich mir sicher, dass die nächsten Warntage ziemlich gut ablaufen werden."