107 Millionen Nutztiere zählt die niedersächsische Geflügelwirtschaft, darunter 66,9 Millionen Masthühner und 28 Millionen Legehennen, 3,3 Millionen Puter, 1,9 Millionen Putenküken und 823.000 Putenhennen. Dies geht aus Zahlen des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums in Hannover hervor. Bei derart hohen Tierzahlen sind die Verluste durch die Vogelgrippe hoch, selbst wenn die Seuche nur in einzelnen Betrieben ausbricht. Allein im vergangenen Jahr starben den Angaben zufolge mehr als 1,2 Millionen Nutztiere an der Geflügelpest oder wurden deshalb getötet, davon stammte etwa die Hälfte aus fünf Legehennenfarmen im Landkreis Vechta. Seit Beginn dieses Jahres mussten laut Ministerium rund 65.000 Tiere wegen der Geflügelpest sterben.

Der Schaden, den das Virus inzwischen angerichtet hat, wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Umso mehr hofft die niedersächsische Geflügelwirtschaft auf eine Impfung. Denn trotz hoher Hygienestandards in den Ställen ist das Virus offenbar nicht zu stoppen. Inzwischen grassiert es weltweit, vor allem in Europa und eben auch in Niedersachsen. „Auch wenn wir aktuell keinen akuten Fall haben, ist das Gefahrenpotenzial nach wie vor hoch“, sagt auch der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke. Der Ex-Staatssekretär hat den ersten Ausbruch der Geflügelpest in Niedersachsen in der Nähe seines Wohnortes in der Heide 2006 miterlebt. Seither hat das Virus die Branche nicht mehr losgelassen.

Um das Seuchengeschehen einzudämmen, richten die Behörden Sperrzonen und Beobachtungsgebiete im Umkreis betroffener Betriebe ein.

Bereits in diesem Jahr hat es nach Ministeriumsangaben acht Vogelgrippe-Ausbrüche in Geflügelhaltungen in Niedersachsen gegeben, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 46. Betroffen waren laut Landesamt für Verbraucherschutz vor allem die Landkreise Aurich, Cloppenburg, Harburg, Lüchow-Dannenberg und Göttingen. An der Küste ist die Ansteckungsgefahr nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, besonders groß. Denn eingeschleppt werden die immer neuen Virusvarianten vor allem durch Zugvögel, die an der Nordsee ihre Rastplätze haben. Aber auch an Flüssen wie Weser und Ems oder in der Nähe von Binnengewässern wie dem Steinhuder Meer und dem Dümmer ist die Gefahr groß.

Das Virus befällt auch Säugetiere

Bislang verschwand die Aviäre Influenza, wie die Geflügelpest im Fachjargon heißt, mit dem Vogelzug im Herbst wieder. Inzwischen aber ist das Virus ganzjährig unter den Wildvögeln zu finden. Es rafft nicht nur die Basstölpel auf Helgoland dahin, es befällt nun auch Säugetiere. Erst vor Kurzem hatte das Friedrich-Löffler-Institut erstmals in Deutschland die Infektion von vier Füchsen bestätigt, darunter ein Fuchs im Landkreis Verden. Fälle, in denen sich Menschen anstecken oder gar an der Vogelgrippe sterben, sind laut Weltgesundheitsorganisation relativ selten. In Deutschland ist nach Angaben des niedersächsischen Agrarministeriums bisher kein Fall von Vogelgrippe bei Menschen bekannt geworden.

Ein Seuchen-Hotspot für Geflügel ist der Nordwesten Niedersachsens. Dort gibt es eine besonders hohe Dichte an Farmen. Im Landkreis Cloppenburg etwa brach die Geflügelpest im Dezember in vier Betrieben mit insgesamt 56.600 Puten aus. Alle Truthühner mussten sterben. Diese Zahl verdeutlicht das Drama. Das Friedrich-Löffler-Institut rät deshalb dazu, die Geflügelhaltung zu dezentralisieren – also weniger Betriebe pro Landkreis und weniger Tiere pro Stall. Bei Puten habe das Virus vor allem deshalb leichtes Spiel, weil die Ställe an der Seite offen seien, erklärt Friedrich-Otto Ripke. Manchmal würde schon eine Dachrinne etwas bringen, damit der Regen den Kot von infizierten Wildvögeln nicht in den Stall spült, sagt er. Anders sehe es in den Hähnchenställen aus: Auch wenn dort 40.000 Tiere unter einem Dach lebten, sei die Einschleppungsgefahr wegen der geschlossenen Ställe gering, so Ripke.

Die Geflügelwirtschaft hofft, dass schon bald eine Impfung für Puten zugelassen wird.

Nun ruhen die Hoffnungen der Geflügelhalter auf einer Impfung. „Eine Impfung ist wegen der vielen verschiedenen Stämme und der Wandlungsfähigkeit des Erregers nur schwer möglich und nach Geflügelpest-Verordnung verboten“, schreibt der Landkreis Cloppenburg unmissverständlich auf seiner Internetseite. Friedrich-Otto Ripke hofft dennoch auf eine Zulassung – zumindest für Puten. „Wir müssen schneller sein als das Virus“, betont er. Inzwischen gibt es beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine „Task-Force Impfung“, und erste Hersteller haben Impfstoffe im Zulassungsverfahren. Mit einer Genehmigung wird allerdings frühestens 2024 gerechnet. Frankreich, so Ripke, erwäge eine temporäre Zulassung und wolle schon in diesem Herbst mit dem Impfen beginnen. Die Impfung allein aber wird den Geflügelhaltern nicht helfen. Denn Lebensmittel, die von geimpften Tieren stammen, lassen sich nur schwer verkaufen. „Es nützt uns nichts, wenn wir gesunde Tiere haben, das Fleisch und die Eier aber nicht vermarkten können“, weiß Ripke.

Tränken als Frühwarnsystem

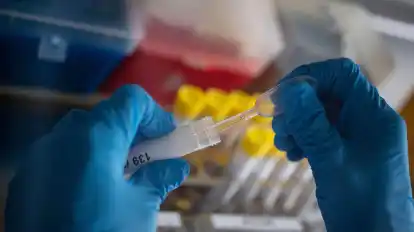

Um einen Viruseintrag möglichst früh zu erkennen, setzt die Branche deshalb auch auf die Untersuchung des Wassers in den Tränken, denn bereits geringe Mengen Virus-RNA reichen laut einem wissenschaftlich begleiteten Monitoring in 31 Putenhaltungen im Landkreis Cloppenburg aus, um diese in einer PCR-Untersuchung nachzuweisen. Das Atemwegssekret, das die Tiere beim Trinken abgeben, wird damit zum Indikator, noch bevor Tiere Symptome zeigen. Noch aber ist auch das Tränken-Monitoring genauso wenig zugelassen wie die Impfung. Deshalb müssen Geflügelhalter vorerst weiter vor allem auf die Stallhygiene setzen. „Wichtig ist nun, dass die Betriebe die Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin konsequent einhalten“, erklärt die niedersächsische Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne).