Die letzten Diplomaten sind noch nicht aus der Hauptstadt Kabul evakuiert, da wird das Weiße Haus schon mit einer unangenehmen Frage konfrontiert. Wie konnte das passieren? Es geht um die irritierend-optimistische Einschätzung der Geheimdienste bei Amtsantritt Joe Bidens, dass die Taliban 18 Monate bräuchten, die Macht am Hindukusch zu übernehmen. Mit offenen Mündern verfolgen Experten nun den rasanten Kollaps der afghanischen Streitkräfte, in die 100 Milliarden Dollar an Steuergeldern geflossen sind.

Während Bidens Plan eines geordneten Rückzugs der letzten 2500 US-Soldaten vor dem 20. Jahrestag der Terroranschläge des 11. September vor den Augen der Welt in Chaos mündet, gibt sich der US-Präsident stoisch. Ein Jahr oder fünf weitere Jahre an US-Militärpräsenz machten keinen Unterschied, wenn das afghanische Militär das eigene Land nicht halten wolle oder könne, erklärt der Präsident.

Joe Biden konnte sich nicht durchsetzen

Das war schon 2009 seine Überzeugung, als er als Vizepräsident Barack Obamas eindringlich von der Entsendung weiterer Truppen an den Hindukusch abriet. Biden glaubte schon damals längst nicht mehr daran, dass die USA einem von Stammeskulturen geprägten Land ihre Ideale von Demokratie und pluralistischer Gesellschaft verordnen könnte. Er konnte sich nicht durchsetzen – und trug die Entscheidung Obamas loyal mit.

Im Wahlkampf ließ er keinen Zweifel daran, dass er Amerikas längsten Krieg zu einem Ende bringen würde. Auf die Frage, ob er bei einer Übernahme der Macht durch die Taliban für das Schicksal der Frauen und Mädchen verantwortlich sei, antwortete Biden Anfang 2020 knapp: "Nein, das tue ich nicht. Null Verantwortung."

Diesen Instinkt teilt er mit Donald Trump, der mit den Taliban in Doha den US-Rückzug für das Jahr 2021 ausgehandelt hatte. Darauf weisen hohe Mitarbeiter des Weißen Hauses hin, die darauf bestehen, dass ihnen die Vorgängerregierung die Hände gebunden habe. Und die ihrerseits die Frage stellen, warum das Pentagon nicht schon damals detaillierte Rückzugspläne ausgearbeitet habe, die Biden mehr Optionen gelassen hätten. Was allerdings nichts an der Entschlossenheit des Demokraten änderte, zu tun, was drei seiner Vorgänger nicht taten.

Aber was bleibt jetzt noch? Das Kalkül Washingtons nach der Flucht ins Exil des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani ist, den Weg für eine Übergangsregierung freizumachen, in der auch Nicht-Taliban-Vertreter einen Platz haben. Der andere Hebel sind die amerikanischen Marine-Einheiten, die jetzt bei der Evakuierung von Botschaftspersonal und afghanischen Mitarbeitern in Kabul zum Einsatz kommen.

Douglas E. Lute, der unter den Präsidenten Bush und Obama in maßgeblicher Rolle an der Afghanistan-Strategie mitwirkte, sagt der "New York Times", er sei irritiert über das Fehlen einer Notfall-Planung. "Wenn jeder wusste, dass wir uns Richtung Ausgang zubewegen, warum hat dann niemand in den vergangenen zwei Jahren daran gearbeitet?"

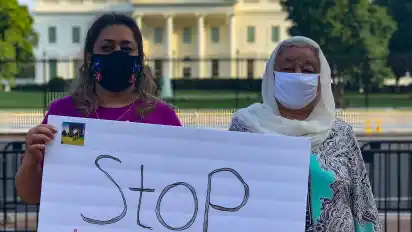

All das macht das traurige Ende einer seit langer Zeit fehlgeschlagenen Militärmission aus. Das Leben Zehntausender Afghanen steht auf dem Spiel, die den Amerikanern geholfen haben. Damit es nicht zu einem völligen Desaster gerät, muss Präsident Biden alles tun, den Verbündeten und Ortskräften zu helfen, das Land zu verlassen.

Noch ist es zu früh, über politische Konsequenzen für seine Präsidentschaft zu spekulieren. Sicher scheint nur so viel: Helfen wird Biden die von gravierenden Fehlern geprägte Ausführung einer im Kern richtigen Entscheidung gewiss nicht. Dass er jetzt die Evakuierung der US-Botschaft in Kabul verantworten muss, enthält aus Sicht vieler Beobachter die Zutaten für eine Tragödie. Der letzte Akt am Ende einer bis an die Anfänge zurückreichenden Kette von Fehlentscheidungen.

Fair oder nicht – diese Schmach wird in den Geschichtsbüchern mit seinem Namen verbunden sein.