Ein Abendessen stand für Freitag nicht auf dem EU-Gipfel-Plan, und vielleicht war es am Ende dem Hunger geschuldet, dass sich die 27 Staats- und Regierungschefs doch noch einigten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Amtskollegen rangen den ganzen Tag über die zentrale Frage, wie Europa auf die explodierenden Energiepreise reagieren soll. Laut Insidern verloren sie sich zeitweise in hitzigen Gefechten über Details. Am Ende war man sich immerhin einig darüber, dass die EU angesichts des Ukraine-Kriegs in Energiefragen unabhängiger von Russland werden müsse.

Aber wie? Insbesondere Länder wie Spanien und Portugal wollten das Dokument zunächst nicht verabschieden, ohne ihre gewünschten Maßnahmen berücksichtigt zu sehen. Madrid etwa verlangt, den Strompreis vom Gaspreis zu lösen, die beide in der EU durch einen Preismechanismus gekoppelt sind. Ebenfalls kontrovers diskutiert wurde die Möglichkeit, die Energiepreise europaweit zu deckeln. Während der Vorschlag von Ländern wie Spanien und Portugal befürwortet wird, lehnt unter anderem Deutschland einen solchen Eingriff in den Markt ab. Die Gegner einer Deckelung argumentieren, dass ein solcher Schritt nicht nur hohe Kosten für die Staatskassen bedeuten, sondern auch die Märkte verzerren würde, sodass Lieferanten unter Umständen ihr Gas oder ihren Strom lieber anderswo verkaufen, wo die Preise für sie besser sind.

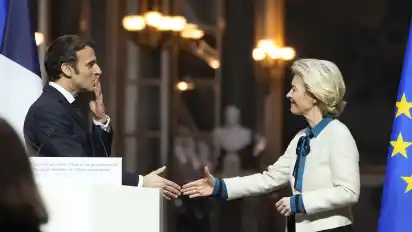

„Es war wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben“, sagte Scholz bei der Pressekonferenz. „Weil die Probleme groß sind“, seien auch die Debatten umfassend. Nicht nur die Regierungen in Südeuropa fürchten Energiearmut und soziale Spannungen. Als eine Maßnahme legten die 27 Politiker in ihrer Abschlusserklärung fest, dass Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis gemeinsam Gas einkaufen können. „Anstatt uns gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben, werden wir unsere Nachfrage bündeln“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und verwies auf die „enorme Kaufkraft“ des Blocks.

Abhängigkeit soll reduziert werden

In einem anderen Punkt hatte es dagegen relativ rasch eine Einigung gegeben. Bevor sich US-Präsident Joe Biden, der als Gast am Gipfel teilnahm, in Richtung Flughafen aufmachte, traten Biden und von der Leyen am Vormittag noch vor die Presse und präsentierten „ein neues Kapitel in unserer Energiepartnerschaft“. 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (LNG) wollen die USA gemeinsam mit internationalen Partnern dieses Jahr zusätzlich nach Europa liefern, um russische Gasimporte – zumindest teilweise – zu ersetzen, gaben die beiden Politiker bekannt. Mit dem neuen Pakt will die EU ihre Abhängigkeit von Moskau reduzieren und ihre Bezugsquellen diversifizieren „hin zu Lieferanten, denen wir vertrauen“, so von der Leyen. Die Brüsseler Behörde ist dafür auch in Gesprächen mit Ländern wie Katar, Aserbaidschan, Japan und Südkorea.

Beschlossen wurde zudem, dass so schnell wie möglich, aber spätestens bis 2030 die von den USA gelieferte Menge auf bis zu 72 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ansteigen soll. Washington will dafür die heimische Gasförderung mit der hoch umstrittenen Fracking-Technik weiter ausbauen. Konkret geht es bei dem Deal um langfristige Lieferzusagen der Amerikaner für tiefgekühltes, unter hohem Druck verflüssigtes Erdgas, das per Tankschiffen in europäische Häfen transportiert wird. „Dies ist nur der Anfang und keineswegs die Maximalgrenze“, hieß es von einem Beamten der Behörde, der auf den politischen Willen der beiden Seiten verwies.

Doch Experten bremsten den Jubel über die Ausweitung der Energie-Partnerschaft aus. Es handele sich um „einen Tropfen auf den heißen Stein“. Tatsächlich dämpfen die Zahlen den Optimismus: 2020 brauchte die Staatengemeinschaft insgesamt rund 400 Milliarden Kubikmeter Gas. Im vergangenen Jahr kamen 150 Milliarden aus Russland, rund 112 aus Norwegen und nur 22 wurden aus Amerika bezogen.