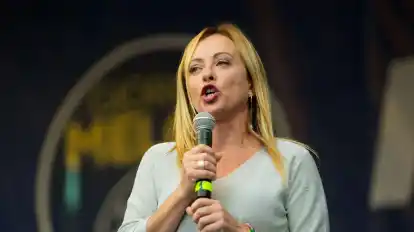

Giorgia Meloni könnte bald die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung sein. Doch es ist nicht der feministische Aspekt der Wahl am 25. September, der für Aufsehen sorgt. Es ist die Befürchtung, mit der 45-jährigen Römerin könnte der Faschismus durch die demokratische Vordertür in Italien an die Macht zurückkehren, 100 Jahre nach Benito Mussolinis Marsch auf Rom im Oktober 1922. Diese Sorge ist verständlich, aber unbegründet.

Die von Giorgia Meloni 2012 gegründete Partei „Fratelli d‘Italia“ (Brüder Italiens), die bei der Wahl mit rund 25 Prozent der Stimmen rechnen kann, steht in der Tradition des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI). Es wurde 1946 von den besiegten Erben Mussolinis gegründet. Die Flamme im Parteisymbol haben die Brüder Italiens vom MSI übernommen, sie symbolisiert die Flamme auf dem Grab Mussolinis.

Die Meloni-Partei hat faschistische Wurzeln, allen nostalgischen Träumereien ihrer Anhänger zum Trotz hat die Parteichefin aber keine Wiederherstellung eines faschistischen Staates im Auge. Meloni hat sich mehrfach zur Demokratie bekannt und behauptet, die Rechte habe „den Faschismus seit Jahrzehnten der Geschichte überlassen“. Das Problem an dieser Haltung ist die Illusion, den Faschismus in der Vergangenheit zu verorten und so zu tun, als spielten die damaligen Verbrechen keine Rolle in der Gegenwart. Meloni verkörpert eine extreme, nationalistische Rechte wie Marine Le Pen in Frankreich, die AfD in Deutschland oder Vox in Spanien.

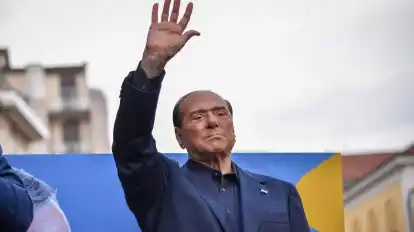

Italien wird bis heute geprägt von seiner nicht aufgearbeiteten Geschichte. Nur ein Teil des Landes, der sich mit dem Partisanen-Widerstand ab 1943 identifiziert, feiert den 25. April als Tag der Befreiung vom Nazifaschismus. Der andere Teil, zu dem sich die Anhänger Melonis, aber auch der Lega Matteo Salvinis und Silvio Berlusconis hingezogen fühlen, will den Nationalfeiertag nicht begehen. Die damalige Spaltung des Landes in Faschisten und Antifaschisten hat sich über die Generationen hinweg fortgesetzt. Sie kann nur in einem tiefen Dialog der Generationen überwunden werden. Der ist allerdings nicht in Sicht.

Beim rasanten Aufstieg Melonis spielen soziale Probleme, Wut und die enorme Wankelmütigkeit des Wahlvolkes die entscheidende Rolle. Die "Brüder Italiens" waren 2018 eine Minderheit, sie erlangten vier Prozent der Stimmen. Der Grund für ihren Zugewinn an Popularität ist, dass Meloni die einzige Partei führt, die über Jahre hinweg in der Opposition geblieben ist, sämtliche Krisen-Regierungen attackieren konnte und als einzige politische Kraft noch nicht für die Missstände im Land verantwortlich gemacht werden kann. Ihr harter Stil, ihre bislang nur rhetorische Autorität und Klarheit überzeugen viele.

Viele Wählerinnen und Wähler in Italien wechseln die Parteien wie ihre Unterwäsche. Italien bietet dabei eine besonders vielfältige, variable und vom Populismus durchtränkte Parteienlandschaft. Seit dem Ende der letzten Regierung unter Berlusconi 2011 feierten erst die Sozialdemokraten unter Matteo Renzi, dann die Fünf-Sterne-Bewegung, schließlich die rechte Lega große Wahlerfolge. Pünktlich folgte wenig später stets der Absturz. Auf diese Dynamik muss sich angesichts von Inflation, Energiekrise und Krieg in der Ukraine auch Meloni gefasst machen.

Man sollte angesichts der neofaschistischen Wurzeln der "Brüder Italiens" also gelassen bleiben und sich eher Sorgen um die Folgen der nationalistischen Politik machen. Gefährlich ist besonders das Vorhaben Melonis, Verfassungsänderungen durchzusetzen, um nationalen Bestimmungen Priorität vor europäischen einzuräumen. Zu welchen Problemen das führt, ist am Fall Polen zu sehen.

Meloni hat angekündigt, als Regierungschefin mit der EU den italienischen Corona-Wiederaufbauplan neu verhandeln zu wollen, an den rund 200 Milliarden EU-Hilfen gekoppelt sind. Sie fordert mehr Geld für Energie-Infrastruktur auf Kosten der ökologischen Wende. Neuverhandlungen mit Brüssel haben einen hohen politischen und wirtschaftlichen Preis.

Italien ist auf die Milliarden-Tranchen angewiesen, die Zahlungen sind mit dem Erreichen konkreter Ziele verknüpft. Müssten die Zahlungen gestoppt werden, weil Italien die verabredeten Ziele nicht einhält, wäre das ein fatales Signal. Sogar Folgen für die Tragbarkeit der immensen Staatsschulden wären nicht auszuschließen.