Herr Gerstmann, Sie beraten Eltern und Lehrer zur Mediennutzung. In welchem Alter sollten Kinder zum ersten Mal selbst digitale Geräte ausprobieren dürfen – und wie kann ein Einstieg aussehen?

Markus Gerstmann: Kinder kommen mit digitalen Medien heute von Geburt an in Kontakt. Das Baby und seine Entwicklungsschritte werden ja meistens per Handy-Foto und Video dokumentiert. Und viele Kinder kommunizieren mit ihren Großeltern per Video-Anruf. Das gehört für sie zum Alltag. Damit das Kind selbst aktiv werden kann, können Eltern ihrem Kindergartenkind mal zeigen, wie man mit dem Smartphone ein Foto macht. Vielleicht im Urlaub oder bei einem Ausflug, vielleicht fotografiert das Kind die Hasenbabies, die ihm gefallen haben oder das Meer. Und ein Foto, das das Kind gemacht hat, kann man danach ausdrucken und im Kinderzimmer aufhängen, um den Wert zu dokumentieren.

Sie plädieren also nicht dafür, dass ein Kind ein Handy gar nicht erst in die Hand bekommt?

Nein, das befürworte ich nicht, denn das macht das Handy zu einem heiligen Gegenstand, der für Kinder erst recht attraktiv wird. Ich möchte, dass Kinder und Jugendliche sicher und bewusst mit digitalen Medien umgehen lernen. Ich kann ein schönes Foto machen als Erinnerung an einen besonderen Moment. Ich möchte, dass Kinder selbstständig werden, dass sie kreativ etwas mit Medien machen und sie nicht nur zum Konsumieren nutzen, um sich zum Beispiel Videos anzusehen. Es kann deshalb sinnvoll sein, zwischen Kreativ-Medienzeit und Konsum-Medienzeit zu unterscheiden.

Eltern machen ihren Kindern oft Vorgaben, wie viel Bildschirm-Zeit pro Tag erlaubt ist...

Ja, Eltern wollen von mir häufig wissen, wie viele Minuten Medienzeit für ein Kind in Ordnung sind. Mir ist vor allem wichtig, dass Kinder etwas Gutes mit digitalen Medien machen, dass ihnen die Nutzung etwas Wertvolles gibt. Das kann die Entspannung sein, wenn Eltern und Kind gemeinsam ein Video schauen. Das kann aber auch die Zeit sein, wo das Kind etwas Aktives machen möchte, und zum Beispiel für eine begrenzte Zeit online Memory spielt.

Medienpädagoge Markus Gerstmann empfiehlt Eltern vor allem, ihre Kinder zu einer kreativen Nutzung von Medien anzuregen und mit ihnen über das im Gespräch zu bleiben, was sie online interessiert.

Manchmal sieht man im Bus, wie schon zwei- oder dreijährige Kinder auf einem Smartphone herumdrücken, und das Handy gibt Töne von sich...

Ich möchte das nicht von außen bewerten. Ich kenne ja die Situation in dieser Familie nicht. Es kann sein, dass die Mutter gerade wirklich gestresst ist und bei der Viertelstunde Busfahrt mal kurz zur Ruhe kommt, während das Kind mit dem Handy beschäftigt ist. Vielleicht braucht sie diese kurze Erholungszeit gerade dringend.

Sie finden es in Ordnung, wenn Eltern das Handy kurzzeitig zu ihrer eigenen Entlastung einsetzen?

Ja natürlich. Es gibt ja auch viele alleinerziehende Eltern. Was tun Sie denn, wenn Sie alleine mit dem Kind zu Hause sind und duschen und sich kurz die Haare waschen müssen? Dann darf vielleicht das Kind kurz die Sendung mit der Maus gucken. Und ich muss sich in dem Moment keine Sorgen machen, dass das Kind Unsinn macht oder sich verletzt.

Sie befürworten also, Kinder nicht grundsätzlich aus Angst von digitalen Medien abzuschirmen. Aber wann kann es tatsächlich gefährlich werden?

Wenn Kinder zu viel Zeit am Handy oder Tablet verbringen, wird es problematisch. Gerade für kleine Kinder ist es wichtig, dass sie viele sinnliche und haptische Erfahrungen machen und sich draußen bewegen. Dafür müssen Eltern gute Spiel-Angebote machen. Sie legen die Ankerpunkte für eine gute Entwicklung des Kindes. Für ältere Kinder können digitale Medien ein Teil des Alltags sein, aber sie dürfen eben nicht alles werden. Hier für ein Gleichgewicht zu sorgen, das ist eine Herausforderung für Eltern.

Wenn wir über ältere Kinder reden, über Dritt- oder Viertklässler, die auch über ihr Schul-iPpad Zugang zu digitalen Inhalten haben, worauf sollten Eltern dann achten?

Gerade im Grundschulalter finde ich es super, wenn die Kinder digitale Geräte in Gemeinschaftsräumen wie der Küche oder Wohnzimmer nutzen. Also in Räumen, wo die Eltern auch vorbeigehen und das Gesicht des Kindes sehen. Die Eltern kennen ihr Kind und sehen am Gesichtsausdruck, ob das Kind entspannt aussieht oder zum Beispiel verschämt, weil es etwas tut, von dem es vermutet, dass es das nicht soll.

Sie meinen, es ist besser, das Kind sitzt mit dem Tablet im Wohnzimmer als versteckt in einer Ecke im Kinderzimmer?

Ja, genau, es geht einfach darum mitzubekommen, was die Kinder tun. Ich kann auch aktiv unterstützen, dass mein Kind im Wohnzimmer sitzt. Ich kann es ihm dort gemütlich machen, ihm eine Decke und einen Kakao dazu anbieten. Damit es auch eine schöne Medienzeit ist. Und ich bekomme als Elternteil etwas mit, ohne auf unangenehme Weise zu kontrollieren.

Bei Jugendlichen wird das dann schwieriger, oder?

Ja, der Rückzug kommt mit der Pubertät. Dann sitzen die Jugendlichen in ihrem eigenen Zimmer. Und dann wird es für Eltern schwer, noch einen Blick auf den Bildschirm zu erhaschen, denn die Jugendlichen schalten dann schnell aus oder um, damit ihre Eltern nicht sehen, was sie gerade machen.

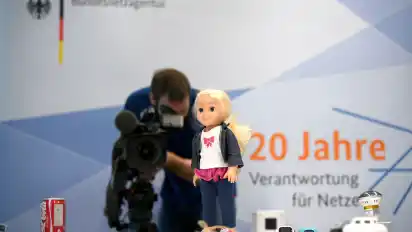

Inzwischen kann man viele vernetzte Spielzeuge zu kaufen. Es gibt Spielzeug mit Blue Tooth-Schnittstelle, mit Mikrofon und Wlan. Bei welchen Spielzeugen sollten bei Eltern die Alarmglocken läuten?

Wenn eine Puppe sprechen kann und auf Fragen antwortet, die man ihr stellt, ähnlich wie eine Siri oder Alexa, dann sollten Eltern alarmiert sein. Wenn ein Spielzeug mit dem Internet verbunden ist und Töne oder Bilder aus dem Kinderzimmer aufzeichnet und in die weite Welt sendet, sehe ich das sehr kritisch. Denn das ist im Prinzip eine Abhör-Funktion, und möglicherweise können auf die Daten auch Dritte zugreifen.

Was kann da passieren?

Ich möchte nicht, dass ungefragt Gespräche aus meiner Wohnung abgehört werden. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass ein Kind mit seiner Puppe darüber spricht, dass sich seine Eltern streiten. Es spielt mit der Puppe diese Situation nach, weil es den Streit verarbeiten will. Und die Puppe antwortet darauf mit Antworten aus dem Internet. Dann ist für mich absolut die Grenze erreicht, das muss nicht sein.

Was ist zum Beispiel mit einem Auto mit eigener Kamera?

Das klingt spannend, aber auch da muss man sich klarmachen: Dann wird das Kinderzimmer gefilmt. Und die Kamera geht nicht automatisch aus, wenn sich das Kind umzieht. Im Kinderzimmer sollte generell nicht ungefragt gefilmt, fotografiert oder abgehört werden können.

Eine andere Gefahr sind Kosten-Fallen im Internet. Wo laufen Ihrer Erfahrung nach für Jugendliche oft größere Kosten auf?

Zum einen fordern Influencerinnen auf Instagram, Tiktok oder Youtube dazu auf, bestimmte Artikel zu kaufen. Da heißt es dann, hier unten findest Du den Link, und dann gibt es noch Rabattcodes dazu. Das verführt schon stark zum Kauf. Die Produktplatzierung ist oft sensationell gut. Und andererseits gibt es die ganzen In-App-Käufe, also Produkte, die ich in Online-Spielen kaufen kann. Um im Spiel schneller voranzukommen, kann ich mir Produkte kaufen, die ich mir sonst mühsam erspielen müsste. Also zum Beispiel kaufe ich mir beim Fifa-Spiel einen guten Spieler für meine virtuelle Fußballmannschaft oder bei Fortnite eine neue Skin, einen Anzug für meinen Avatar. Und die Preise dafür werden teils in der virtuellen Währung des Spiels angezeigt, dadurch sind die Kosten für Kinder schwerer überschaubar.

Wie bezahlen Kinder und Jugendliche für solche In-App-Käufe?

Viele bekommen Guthabenkarten zum Geburtstag oder zu Weihnachten von Eltern oder Großeltern, die sie dann für Online-Käufe einsetzen können. Manche Jugendliche gehen auch kreative illegale Wege. Wir haben schon von Fällen gehört, wo Kinder sich die Kreditkarte ihrer Eltern genommen haben, während die Eltern schliefen. Wenn das nicht kontrolliert wird, kann schnell eine hohe Summe drauf gehen. Wir sind vom Servicebureau Jugendinformation oft an Schulen unterwegs und fragen die Jugendlichen, was sie ausgegeben haben. Und dann hören wir teils von Fünft- und Sechstklässlern, die in einem Monat 200 oder 300 Euro für digitale Käufe ausgeben.

Wie ist es mit sozialen Medien – kennen sich Eltern da überhaupt genug aus, um ihren Kindern zur Seite zu stehen? Sollten Eltern zum Beispiel auf TikTok sein, um zu wissen, was dort vor sich geht?

Wir sagen Eltern: Lasst euch von den Kindern zeigen, was sie da tun. Seid interessiert an der Welt, die eure Kinder dort erleben. Wenn ich als Erwachsener auf TikTok oder Instagram gehe, sehe ich dort ja sowieso etwas anderes als meine Kinder, weil mich andere Themen interessieren und ich anderes anklicke. Unser Ansatz in Workshops ist: Erzähl mir von Deiner Welt, ich höre Dir zu. Und ich stelle Dir dazu auch ein paar interessierte Fragen.

Was kann das bewirken?

Das Kind formuliert dann, was es tut. Und damit fängt ein Reflexionsprozess an. Wir Erwachsenen verstehen die Kinder- und Jugendsprache oft nicht, wenn wir uns selbst eine Seite angucken. Aber wir können Fragen stellen. Wir können fragen: "Wie findest Du diesen Influencer? Was gefällt Dir daran? Was hast Du dazu für eine Meinung?" Eine differenzierte Meinung von den Kindern einzufordern, bringt viel mehr, als mit Klischees zu antworten, die eigentlich von unserer Hilflosigkeit zeugen. Zum Beispiel, wenn wir sagen: "Du kriegst noch viereckige Augen, ich zieh jetzt den Stecker."

Das Gespräch führte Sara Sundermann.