Die EU macht es ihren Handelspartnern schwer. Ein dichtes Netz geschützter Bezeichnungen soll Wettbewerber davon abhalten, Qualitätsprodukte aus europäischer Landwirtschaft zu kopieren. Die geschützte Ursprungsbezeichnung legt beispielsweise zwingend fest, dass die Bestandteile aus der Region kommen müssen. Das gilt für den Allgäuer Emmentaler ebenso wie für den Odenwälder Frühstückskäse oder die Lüneburger Heidschnucke – für den zyprischen Halloumi-Käse zum Beispiel aber noch nicht.

Diese Vorbemerkung ist deshalb so bedeutsam, weil Freihandelsverträge solche Prädikate und damit eben auch die Originale vor Wettbewerb bewahren. Das gilt für den europäisch-kanadischen Vertrag Ceta wie für das Mercosur-Abkommen. Die Deals sind deutlich besser als ihr Ruf, aber sie konnten und können die Angst vor harten Verdrängungswettbewerben nicht beseitigen.

Abhandengekommenes Verständnis

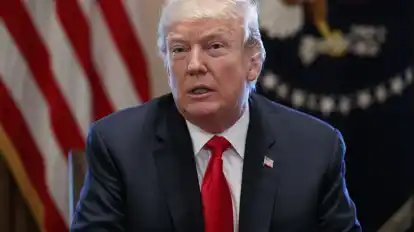

Freihandelsabkommen sind nicht erst seit dem gescheiterten TTIP-Vertrag mit den USA ins Gerede gekommen. Dabei stellen sie so etwas wie das Bollwerk gegen den Protektionismus des US-Präsidenten Donald Trump dar. Der sucht sein Heil vor allem im Prinzip „America First“, während die unilateralen Vordenker der Gemeinschaft argumentieren, dass Handelsverträge so etwas wie die vielversprechendste Methode zur Entwicklung von Wirtschaftsbeziehungen und politischer Angleichung auf hohem Niveau sind. Dieses Verständnis ist allerdings bei vielen abhandengekommen. Gegen die Halbwahrheiten und Legenden, die sich um TTIP und Ceta rankten, gab es für die EU-Experten kein Durchkommen mehr. Dabei kann Brüssel durchaus auf politische Erfolge verweisen. So musste Japan beispielsweise vor der Unterschrift unter das Abkommen mit Brüssel seinen kompletten Datenschutz auf EU-Niveau bringen und auch gesetzlich verankern.

Arbeitsstandards gehören schon weitaus länger zum festen Bestandteil solcher Verträge. Dagegen mag der aktuelle Käse-Streit auf Zypern wie ein Kuriosum anmuten. Aber er berührt mehr als nur die Identität einer Region. Für die Bauern und viele andere Beschäftigte in weiteren Branchen geht es immer auch um die Frage, wie ausgeprägt der Schutz vor Konkurrenz gefasst wurde, um nicht gegen die Billiglohn-Wettbewerber im Abseits zu stehen. Die Union sollte deshalb den Streit um Halloumi nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern deutlich machen, dass Freihandel kein Freibrief ist.

Allerdings dürfen diese Verträge auch nicht als Erziehungsinstrument für andere Staaten missverstanden werden. Die Kritiker haben ja recht, wenn sie fordern, in den Handelsverträgen auch gemeinsame Standards für das Arbeitsrecht oder den Klimaschutz festzuschreiben. Das mag übrigens nicht nur mit Blick auf einen Wettbewerb mit höchst unterschiedlichen Arbeitskosten sinnvoll sein. Bisher hat sich die EU meist damit zufriedengegeben, in Klauseln ihren eigenen Arbeitsmarkt auszunehmen, damit keine Nivellierung nach unten stattfindet. Aber wer mit geringer entwickelten Staaten Handel treibt, schafft bereits die wichtigste Voraussetzung für eine Verbesserung auch der wirtschaftlichen und sozialen Lage der dortigen Beschäftigten. Man kann, um es anders zu sagen, Freihandelsabkommen auch überlasten und sie dadurch nahezu unmöglich machen. Damit aber wäre niemandem geholfen. Die EU muss darauf aufpassen, den nationalen Protektionismus nicht dadurch zu überwinden, dass er durch eine europäische Abschottung ersetzt wird.

Wie schwer dies umsetzbar ist, zeigt das Vorhaben, die Wirtschaft auf Klimaneutralität umzustellen. Um die Wettbewerbsnachteile für hiesige Konzerne auszugleichen, wird in Brüssel eine Carbon Border Tax, also eine Art Klimaschutz-Steuer für Waren aus jenen Nicht-EU-Staaten erwogen, die bei der Herstellung billiger arbeiten, weil die ökologischen Auflagen niedriger sind. Das gleicht zwar den Nachteil beim Import aus, nicht aber die höheren Preise, die unsere Produkte auf dem Weltmarkt verteuern. Handelsverträge können diesen Effekt mildern, aber nicht beseitigen. Den Rest müssen andere Abkommen auffangen.