Sie ist eines der Herzstücke bremischer Geschichte, die Hanse. Dank ihrer Bauweise fasst sie Dutzende Tonnen an Waren und schützt Passagiere. „Geo Epoche“ hat dem Thema seine neuste Ausgabe gewidmet.

Unscheinbar wirkt die kleine Werft, die nahe der Hansestadt Bremen auf einer Weserinsel liegt: ein paar Hütten, in denen Hölzer und Werkzeuge lagern, Sägen, Hämmer, Hobel. Und doch ist sie für den Erfolg der Hanse wichtiger als jedes Handelskontor, jeder Hafen. Denn an Orten wie diesem werden die Transporter gebaut, mit denen Kaufleute vom 12. bis zum 14. Jahrhundert die Nord- und Ostsee dominieren: die Koggen.

Diese Segler sind günstig in der Herstellung, zudem mit ihren ausladenden Bäuchen und hohen Schiffswänden von Seeräubern und Gegnern schwerer einzunehmen. Vor allem aber können sie viele Tonnen Ware transportieren.

Der Aufstieg der Hanse zur größten Wirtschaftsmacht in Nordeuropa beruht auch auf diesen Vorteilen. Mit ihrem riesigen Laderaum wird die Kogge zum wichtigsten Transportschiff des Kaufmannsbundes; sie ist die Basis des Seehandels, über den die Hanse den ganzen Kontinent mit Gütern versorgt.

So wichtig ist der Schiffstyp, dass viele Hansestädte die Kogge sogar in ihrem Wappen tragen.

Frühjahr 1380: Auf der Werft bei Bremen beginnen Zimmerleute mit dem Bau eines neuen Seglers. Sie arbeiten im Freien und direkt am Wasser, um das tonnenschwere Schiff leicht vom Stapel laufen zu lassen. Gegenüber, am Weserufer, liegt der Hafen der Hansestadt.

Einen Bauplan gibt es nicht, die Arbeiter und der Meister vertrauen allein auf ihre Erfahrung, und so gleicht keine Kogge der anderen. Ohnehin verlangen die Kaufleute wegen des zunehmenden Handels nach immer größeren Seglern. Später werden Historiker deshalb darüber streiten, ob man all diese Varianten überhaupt zu den Hansekoggen zählen darf.

Seinen Ursprung hat dieser Schiffstyp im Siedlungsgebiet der Friesen, an der Nordseemündung des Rheins. Schon im 9. Jahrhundert werden dort Boote gebaut, die man „Koggen“ nennt. Aus Eichen gefertigte Einbäume werden von Zimmerleuten an den Rändern mit Planken erhöht, um so mehr Ladung aufnehmen zu können. Mit seinem flachen Boden kippt das Boot bei Ebbe nicht um, ist daher ideal geeignet für Fahrten nah an der Küste.

Doch die Böden der Einbäume können niemals breiter sein als der dickste vorhandene Stamm. Daher beginnen friesische Zimmerleute irgendwann, den Rumpf komplett aus Planken zu bauen.

Fortwährend verbessern sie nun die Schiffe. Versetzen das Ruder von der Mitte nach hinten ans Heck, um leichter steuern zu können. Sägen die Planken, anstatt sie mit der Axt und Keilen zu spalten. Bringen vorn am Bug einen riesigen, oft Hunderte Kilogramm schweren Stamm an, den Außensteven, der gerade nach oben ragt und bei Unfällen schützt.

Auf diese Weise entwickeln sie nach und nach jene hochseetauglichen Lastsegler, die unter deutschen Händlern immer beliebter werden – und die vom 12. Jahrhundert an auch die Hansekaufleute nutzen.

Der Bremer Schiffsbaumeister konstruiert im Frühjahr 1380 ebenfalls eine Kogge mit ihren typischen Eigenschaften: flacher Boden, hohe Bordwände, ein gerader, schwerer Außensteven. Den Auftrag erhält er wohl etwa im Herbst 1379, vielleicht von einem Schiffer der Hanse, wie üblich wahrscheinlich mündlich und unter Zeugen. Rund 600 Mark kostet eine Kogge, eine volle Ladung Hering würde fast doppelt so viel einbringen.

Gut möglich, dass der Auftraggeber dem Baumeister im Gegenzug für einen verminderten Preis anbietet, ihm einen Anteil an dem fertigen Schiff zu belassen und die zukünftigen Gewinne zu teilen.

Dennoch wird der Meister ganz sicher Vorkasse verlangen, denn das Bauholz ist knapp und teuer, rund um wichtige Handelsstädte sind die meisten großen Bäume längst gefällt.

So muss er die Eichenstämme, aus denen er den Kahn fertigt, aus dem Weserbergland importieren, sie zusammengebunden über die Weser bis nach Bremen flößen lassen. Dort angekommen, lagert er sie nur kurz, denn frisch lässt sich das Holz besonders leicht mit Äxten und Beilen bearbeiten. Herkunftsregion und Alter der Hölzer kann man noch heute an ihren Jahresringen ablesen.

Mindestens sechs Männer arbeiten gleichzeitig an der Kogge. Ob bei Wind oder Regen, gezimmert wird stets im Freien, im Sommer von früh morgens um fünf bis abends um sieben, im Winter bis zum Sonnenuntergang. Die Männer können meisterlich mit Säge, Hammer und Beil umgehen, arbeiten auch ohne Bauzeichnung absolut präzise.

Zunächst schleppen sie einen kräftigen, gerade gewachsenen Eichenstamm aus dem Holzlager, fertigen daraus mit Handsägen ein langes Brett für den Kiel.

An den beiden Enden dieser Latte bringen sie zwei nach oben gerichtete Holzstücke an. Diese beiden „Knie“ verbinden den Kiel mit den inneren Steven, den Balken, die später vorn und hinten die Enden des Schiffs tragen werden.

Den Rohbau wuchten die Zimmerleute auf etwa einen Meter hohe Holzböcke, die direkt am Ufer stehen. Nun beginnen sie damit, das Schiff zu beplanken – das heißt, ihm seine Außenwand zu geben. Wie eine Schale legen sie die Planken um den Rohbau.

Immer wieder müssen die Männer die Arbeit unterbrechen, um Bretter zurechtzubiegen. Dafür halten die Schiffsbauer sie über Feuer, machen sie elastisch. Wenn die Hölzer schon lange gelagert wurden und trocken sind, werden sie vorher in Wasser gelegt.

Die Planken schneiden die Zimmerer vermutlich nur noch teilweise selbst mit Handsägen zurecht. Denn seit Kurzem gibt es in Bremen ein Sägewerk, in dem ein von der Strömung der Weser angetriebenes Mühlrad mittels einer Kurbelwelle das Sägeblatt vor- und zurückbewegt – eine Technik, die sich im frühen 14. Jahrhundert von Frankreich aus in Europa verbreitet hat.

Der Sägemeister geht sparsam mit dem Holz um, nimmt große Astlöcher und Risse in Kauf, die von den Schiffszimmerleuten mit Tierhaar, Moos und Teer abgedichtet werden.

Mindestens ein Fass mit 100 Litern Teer hat der Baumeister gekauft, um diese klebrige Mixtur anzurühren, und seine Leute treiben sie auch zwischen die unteren Planken, um das Schiff wasserdicht zu machen. Weiter oben legen sie die Bretter so, dass sie leicht überlappen, und verbinden sie mit Nägeln – mehr als 3000 davon hat ein Schiffsschmied eigens für den Bau angefertigt.

Die Außenwand zu nageln ist mühsam. Die Planken sind zum Teil fast zehn Meter lang, und je höher die Bordkante ist, desto schwieriger wird es, nun in mehreren Meter Höhe auf wackligen Gestellen zu arbeiten.

Erst nach der Montage der dritten Plankenreihe beginnen die Zimmerer, am Schiffsboden Querstreben zu verlegen, um so die Außenwand zu stabilisieren. Nach dem achten Plankengang, in mehr als zwei Meter Höhe, ziehen sie mächtige Balken ein, die mehr als 450 Kilogramm wiegen und mit Flaschenzügen ins Bootsinnere gehoben werden.

Mit dieser Konstruktion, die bald das Deck tragen wird, sowie der Aufplankung bis zum zwölften Gang, ist der Bau der Außenhaut fertig.

Die Seeleute werden sich später auf den Fahrten fast nur auf dem Deck aufhalten, dort das Segel bedienen, Schiffszwieback essen und Bier trinken, zum Vertreib der freien Zeit vielleicht mit geschnitzten Steinen Mühle spielen.

Wirklich wichtig für die Reeder der Hanse ist, was sich unter Deck befindet. Dort, im Bauch der Kogge, werden sie im Auftrag von Kaufleuten jene Waren transportieren, mit denen sie ihre Gewinne machen: Stockfisch aus Bergen etwa, Tuche aus Flandern, Bier aus Hamburg, Keramik aus dem Rheinland, Salz aus Frankreich. Auch schweres Schüttgut wie Roggen aus Preußen laden sie in ihre Koggen, lassen den Rumpf dann von den Seeleuten mit weiteren Planken und Matten aus Weideruten auslegen, damit die Ware nicht nass wird.

Koggen sind von ihren Erbauern perfekt an den Seehandel angepasst. Die dickbauchigen Boote mögen nicht die besten Segler sein und sind bei starkem Wind schwer zu navigieren. Aber mit ihren gesägten Planken lassen sie sich effizient herstellen, und mit ihren flachen Böden können sie problemlos in Tidegewässern auf Grund laufen, ohne umzukippen. Was sie aber für die Händler der Hanse wirklich attraktiv macht, das ist ihr großer Laderaum.

160 Kubikmeter fasst der Bauch der Bremer Kogge von 1380, bis zu 84 Tonnen Güter kann sie befördern.

Um auch schwere Güter wie Salz und Getreide in großen Mengen zu transportieren, verlangen die Händler den Bau von immer größeren Koggen. Doch je größer die Schiffe werden, desto teurer werden sie auch in Bau und Unterhalt. Im 14. Jahrhundert gehört eine Kogge daher selten nur einer Person.

Oft teilen sich mehrere Kaufleute, Schiffsbauer oder Handwerker, manchmal aber auch spezialisierte Reeder, den Besitz an einem Segler, bilden gemeinsame Unternehmungen und tragen so nicht nur die Baukosten, sondern mindern zugleich den Verlust des Einzelnen, sollte das Schiff auf einer Handelsfahrt durch Unwetter oder Piraten verloren gehen.

Daher befinden sich auf Koggen oft viele verschiedene Waren. Da stehen Fässer mit 1000 Salzheringen neben anderen mit Pech oder Bier, liegen Bündel mit Pelzen neben Kupferbarren und Rentiergeweihe neben Walrosszähnen.

Damit der Schiffer noch weiß, welche Waren wem gehören, sind sie jeweils mit einer Handelsmarke der Kaufleute versehen. Bei Gütern in Fässern wird das Zeichen mit einem Messer in den Deckel oder den Boden geritzt.

Erst wenn das Fass verkauft ist, lässt man es auskratzen. Damit wird die Übergabe der Ware besiegelt.

Doch bis der zukünftige Schiffer der Bremer Kogge einmal Fässer in den Bootsbauch einladen lassen kann, haben die Zimmerer noch viel Arbeit vor sich. Sie nageln zum Beispiel im Inneren des Schiffes eine zweite Schicht Planken an die Außenhaut, bringen am Heck eine eiserne Vorrichtung für das Ruder an und befestigen mit großen Eisenbolzen ganz vorn am Bug den gut 700 Kilogramm schweren Außensteven.

Anschließend schieben sie das bereits tonnenschwere Schiff über eine 80 Zentimeter breite Rinne, die sanft zum Ufer hinabläuft, langsam ins Wasser. Erst wenn die Kogge nach dem Stapellauf ohne zu sinken in der Weser liegt, wissen die Schiffsbauer, dass ihr Werk der vergangenen Monate gelungen ist.

Nun ziehen sie am hinteren Ende des Decks einen vier Meter hohen, turmartigen Aufbau hoch: das Kastell.

Kastelle werden seit dem späten 13. Jahrhundert auf fast jeder größeren Kogge gebaut. Denn als zu jener Zeit skandinavische Piraten damit begannen, ihre flacheren Langboote mit erhöhten Kampfpodesten auszurüsten, mussten die Koggenbauer nachziehen – und schufen mit dem Aufbau eine Erhöhung, von der aus Bogen- und Armbrustschützen Angreifer abwehren können.

Besonders jene Koggen, die Silber von Lübeck nach Russland bringen und mit Luxusgütern wie Pelzen zurückkehren, müssen Attacken von Seeräubern fürchten. Daher segeln sie oft im Konvoi, heuern die Reeder Söldner an, die von den Kastellen aus versuchen, Piraten mit ihren Armbrüsten auf Distanz zu halten.

Im Alltag an Bord haben die Kastelle freilich noch eine andere wichtige Funktion: Unter ihnen entsteht erstmals eine Kajüte, ein überdachter Schutz vor Regen und Wind, an dessen Ende die Schiffszimmerer sogar einen über dem Meer schwebenden Kasten mit Loch einbauen – die Bordtoilette.

Bei der Errichtung des Kastells hieven die Schiffbauer das Bratspill an Bord: eine große Seilwinde, mit der später das Segel gehisst wird. Der Meister hat es wahrscheinlich von einem Bremer Drechsler anfertigen lassen. Mithilfe des Bratspills, mit dem acht Männer mehr als zwei Tonnen Gewicht heben können, stellen die Schiffsbauer auch den über 20 Meter hohen Mast auf, geschlagen aus einem geraden Stamm.

An ihm wird das Segel der Kogge befestigt, ein 200 Quadratmeter großes Tuch aus Leinen, an einem Querholz, der Rah, auf den Mast gezogen.

Wenn der Mast steht und das Segel gesetzt ist, liegt die fertige Kogge am Kai des Bremer Hafens. Rund 23 Meter ist der Segler lang, in der Mitte mehr als sieben Meter breit, und wiegt nun 60 Tonnen.

Mit seinem breiten, ausladenden Bauch, den hohen Bordwänden und dem mächtigen, geraden Steven erscheint das Schiff ohnehin schon wuchtig. Auf der Weser, wo sonst meist Boote fahren, die nur halb so groß sind, und wo Binnenschiffer ihre schmalen Einbäume mit Stäben durch das Wasser gleiten lassen, wirkt die Kogge geradezu riesig.

Und doch wird sie schon bald abgelöst werden von noch gewaltigeren Seglern. Denn im 15. Jahrhundert setzt die Hanse zunehmend auf einen größeren Typ namens Holk. Dessen Bug ist zwar ähnlich wie der der Kogge konstruiert, doch hat er drei Masten statt nur einem und kann bis zu 350 Tonnen laden. (Schiffsarchäologen forschen noch, ob es sich um einen wirklich neuen Schiffstyp oder nur um eine Vergrößerung mit neuer Bezeichnung handelte.)

Mit dem Holk endet die rund 200 Jahre währende Vorherrschaft der Kogge. Jenes Seglers, der mehr als alles andere für den wirtschaftlichen Erfolg der Hanse steht – und der mit seiner hohen Ladekapazität den Aufschwung des nordeuropäischen Warenaustausches erst möglich macht, weil er Güter zuverlässig über große Distanzen transportiert.

Ob auch die Bremer Kogge von 1380 Teil dieses Handelsnetzes wurde, ob sie jemals mit Getreide beladen die Nordsee bis nach Norwegen gesegelt oder um Jütland herum in die Ostsee gefahren ist, um Pelze aus Nowgorod abzuholen, kann niemand sagen.

Klar ist nur: Das Schiff geht eines Tages in der Weser unter und wird vom Schlick des Flusses begraben.

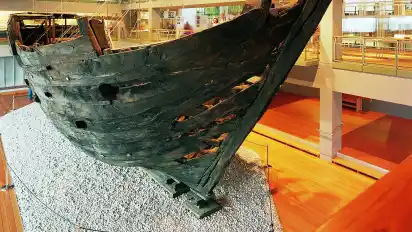

Als fast 600 Jahre später, im Herbst 1962, die Weser verbreitert wird, stößt ein Baggerführer am Ufer auf das Holzschiffswrack. Konserviert unter einer Sandschicht, ist es erstaunlich gut erhalten, Rumpf und Kastell sind noch nahezu vollständig, von den größeren Bauteilen fehlen nur Mast und Deck.

Für die hinzugerufenen Archäologen besteht kein Zweifel: Hier liegen die Überreste einer Kogge. Nie zuvor hat ein Mensch der Neuzeit ein solches Schiff so komplett gesehen.

Die Wissenschaftler bergen 45 Tonnen Schiffsholz in 2000 Einzelteilen aus dem Schlick, analysieren und nummerieren jedes Stück. Sieben Jahre dauert es, bis die Archäologen die Kogge wie ein riesiges Puzzle wieder zusammenbauen können.

Neuste Ausgabe der Geo Epoche.

Und dadurch lernen, wie Bootsbauer des Mittelalters einst gearbeitet haben.

Die Hanse

Geo Epoche - ist das Magazin, dem wir mit freundlicher Genehmigung den Text dieser Seite entnommen haben. Es ist das Heft 82, das derzeit für 10 Euro im Handel zu haben ist. Auf den 164 Seiten bieten die Kollegen einen spannenden Streifzug durch die Geschichte der Hanse an: Von der Geburt der Handelsmacht um 1200, die Großmacht Schweden und den Angriff auf Dänemark. Aber es gibt auch Geschichten über Handelskriege, Piraten und Hoffnungen, die Hanse wieder aufleben zu lassen.