Bremen, 29. November 1951. Unter dem Titel „Nur vom Empfänger persönlich zu öffnen“ hat Dieter Reis, pensionierter Regierungsschuldirektor aus Nienburg, nun ein Buch über den zweifachen Mörder geschrieben.

Bremen, 29. November 1951. Gegen 13.30 Uhr öffnet der Chefredakteur der Bremer Nachrichten, Adolf Wolfard, seine Post. Er fragt sich, was es wohl mit der geheimnisvollen Paketrolle auf sich haben mag. Ein Weihnachtsgeschenk? Nein, eine Paketbombe, die ihn Sekunden später aus dem Leben reißt. Feuilleton-Chef Werner Wien und die Sekretärin werden durch das Sprengstoff-Attentat schwer verletzt. Was in Bremen zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Fünf Stunden zuvor ist bereits im Postamt Eystrup (Kreis Nienburg) eine Paketbombe detoniert. Sie hat die Mitarbeiterin der Eystruper Marmeladenfabrik Göbber, die 18-jährige Margret Grüneklee, getötet. Und der Verdener Futtermittelfabrikant Anton Höing ist zur Mittagszeit einem Anschlag nur knapp entkommen. Absender der drei Paketbomben ist der als „Tango-Jüngling“ in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangene Erich von Halacz.

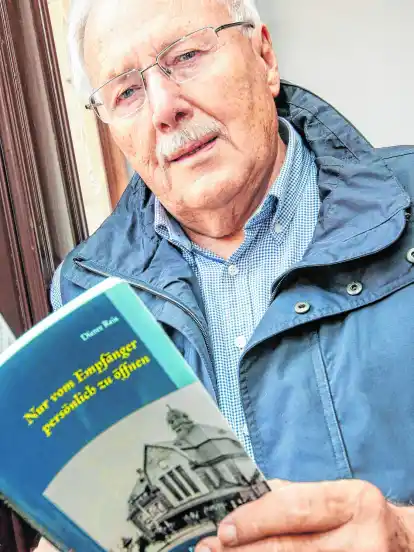

Unter dem Titel „Nur vom Empfänger persönlich zu öffnen“ hat Dieter Reis, pensionierter Regierungsschuldirektor aus Nienburg, nun ein Buch über den zweifachen Mörder geschrieben. „Dabei handelt es sich nicht um einen Kriminalroman im klassischen Sinne, sondern um einen Roman über einen authentischen Kriminalfall aus den 1950er-Jahren, der von großer zeitgeschichtlicher Bedeutung ist“, erläutert der 77-Jährige. Mit fiktiven Monologen, die dem Leser einen Zugang zur Psyche des Täters schaffen sollen, hat er sein Buch angereichert.

Ihm lag die Damenwelt zu Füßen: Doppelmörder Erich von Halacz.

Auf insgesamt 154 Seiten hat Dieter Reis ein Psychogramm des Täters erstellt. Ihn habe einfach interessiert, was im Kopf des damals erst 22-jährigen Drakenburgers Erich von Halacz vorgegangen sei, was ihn dazu bewogen habe, zu töten, erzählt Reis. Das Motiv des Mörders: Er wollte Geld von den Angehörigen der Toten erpressen, um seinen aufwändigen Lebensstil zu finanzieren. Ansonsten drohen, auch sie – die Angehörigen – in die Luft zu sprengen. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Der Paketbomber ist von der Sonderkommission (Soko) S – das S steht für Sprengstoff – gefasst und 1952 vom Verdener Landgericht zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt worden.

Ein richtiger Salonlöwe

Von Halacz sei ein richtiger Salonlöwe gewesen. Seine Markenzeichen: Brauner Hut und fast bodenlanger Kamelhaar-Mantel. Im Nienburger Eiscafé Perdoni habe er mit der Kellnerin Rita angebandelt und ihr das Goldene vom Himmel versprochen, erzählt Dieter Reis. Doch eine Zukunft in Saus und Braus kostet natürlich Geld. Geld, was der Tango-Jüngling jedoch nicht auf dem Konto hatte. „Er wollte in Nienburg einen Schallplattenverleih gründen und dafür von den Angehörigen seiner drei Opfer jeweils 5000 D-Mark erpressen“, beschreibt der Autor das Motiv des Bomben-Attentäters. Der Inhaber der Eystruper Marmeladenfabrik Göbber und Anton Höing waren wohlhabende Fabrikanten und mit den Bremer Nachrichten hatte von Halacz noch eine persönliche Rechnung offen. Eigentlich wollte er Redakteur werden, doch es gelang ihm nicht, ein Volontariat in Bremen zu bekommen.

Seit einigen Jahren führt Dieter Reis Besuchergruppen durch das niedersächsische Polizeimuseum in Nienburg. Durch eine Sonderausstellung über den Sprengstoff-Attentäter – voraussichtlich ab Herbst wieder in der Weserstadt zu sehen – ist er zum ersten Mal mit dem Tango-Jüngling in Berührung gekommen. Einer der spektakulärsten Mordprozesse der Nachkriegszeit, wie der 77-Jährige findet. „Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde damals mit einem Phantombild nach dem Täter gefahndet“, weiß Reis. Die Paketbombe, die an den Chefredakteur der Bremer Nachrichten adressiert war, hat Erich von Halacz einen Tag zuvor bei der Post in Verden aufgegeben. „Der Schalterbeamte und die Kundin hinter ihm konnten sich im Nachhinein noch gut an ihn erinnern. Aufgrund ihrer präzisen Beschreibungen wurde dann im Auftrag der Bremer Nachrichten ein Phantombild gezeichnet“, erzählt Reis. Franz Richter-Johnson, Illustrator der Tageszeitung, habe es damals angefertigt.

Beim Öffnen der Bombe starb der Chefredakteur der „Bremer Nachrichten“, Dr. Adolf Wolfard (rechts) – der Attentäter war Erich von Halacz (links)

Die Sonderausstellung im Polizeimuseum Niedersachsen zeigt neben dem originalgetreuen Nachbau einer Paketbombe von 1951 auch die Schreibmaschine, Marke Urania, durch die der Tango-Jüngling überführt wurde. Weil die Aufschrift auf den gefundenen Adressaufklebern identisch mit den Aufzeichnungen waren, die in der Baracke des 22-Jährigen in Drakenburg gefunden wurden, gingen die Mitglieder der Soko S davon aus, dass es sich dabei um das selbe Schreibmaschinenfabrikat handeln musste.

Über seinen Pflegevater, einen Sprengmeister, ist von Halacz übrigens an den Sprengstoff herangekommen. „Er hat Donarit verwendet. Das ist fast so gefährlich wie Dynamit“, erzählt Autor Dieter Reis.

Nach Entlassung Wechel der Identität

22 Jahre lang saß der zweifache Mörder im Gefängnis. 1974 wurde Erich von Halacz dann aus der Haft entlassen. Niedersachsens früherer Ministerpräsident Alfred Kubel hat den Tango-Jüngling begnadigt. „Vielleicht auch deshalb, weil er im Gefängnis an einem tennisballgroßen Hirntumor litt“, mutmaßt Reis. In seinem Roman hat der Nienburger Autor jedenfalls die Namen aller betreffenden Personen geändert. Warum? „Weil niemand wirklich weiß, ob Erich von Halacz heute noch lebt.“

Fest steht: Nach seiner Entlassung hat der damals 44-Jährige seine Identität gewechselt, unter einem anderen Namen vermutlich in einem vornehmen Stadtteil von Hannover gelebt. „Erich von Halacz hat immer sehr gut ausgesehen, sich angeblich eine vermögende Witwe geangelt und anschließend wie man heute so schön sagt: in Immobilien gemacht“, sagt Reis.

Hochkriminell, von besonderem Geltungsdrang und darüber hinaus überaus erfinderisch sei er schon immer gewesen, der extravagante Tango-Jüngling, der einst im fast bodenlangen Kamelhaar-Mantel durch die Nienburger Innenstadt flaniert ist und zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat. Der Verdener Futtermittelfabrikant Anton Höing sei dem sicheren Tod damals nur entgangen, weil die Batterie defekt gewesen sei und die Paketbombe nicht gezündet habe, erzählt der Autor.