Als Bund und Länder 2005 die sogenannte Exzellenzinitiative beschlossen, verfolgten sie damit das Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Wissenschaftsstandort zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, sind seither unterschiedliche Vorhaben an einer ganzen Reihe deutscher Hochschulen mit mehreren Milliarden Euro unterstützt worden. Erfolge verzeichnete bei der Bewerbung um Fördermittel von Anfang an die Universität Bremen. Seit 2012 ist sie zudem eine von bundesweit elf sogenannten Exzellenzuniversitäten und steht damit in einer Reihe mit solch traditionsreichen Hochschulen wie den Universitäten Heidelberg und Tübingen. Über die Frage, ob sie auch nach dem Sommer 2019 als Exzellenzuniversität gefördert wird, fällt Ende dieser Woche eine wichtige Vorentscheidung.

Den Titel Exzellenzuniversität hat die Universität Bremen 2012 für ihr Zukunftskonzept erhalten, das unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass Wissenschaftler bei der Lösung von Forschungsaufgaben über die Grenzen ihres Fachs und ihrer Einrichtung hinausdenken. Das heißt: Sie arbeiten mit Vertretern anderer Fachrichtungen innerhalb der Universität und mit Experten von Instituten außerhalb der Universität zusammen, also beispielsweise vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, vom Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie oder vom auf dem Universitätscampus angesiedelten Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.

Exzellenzcluster Meeresforschung bringt gut 20 Millionen Euro jährlich

Zur Exzellenzinitiative gehört aber nicht nur die Förderung von Zukunftskonzepten, sondern auch die von Graduiertenschulen, die sich um den wissenschaftlichen Nachwuchs kümmern, und sogenannten Exzellenzclustern, das heißt Forschungseinrichtungen, die international Beachtung finden. Die Universität Bremen verfügt bislang über ein Exzellenzcluster. Unter dem Dach des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) versuchen Forscher, neue Erkenntnisse über die Bedeutung der Meere für die Vorgänge auf der Erde zu gewinnen. Für die Bremer Universität, die einen Jahresetat von mehr als 300 Millionen Euro hat, ist das Geld aus der Exzellenzinitiative eine wichtige Unterstützung. Diese summiert sich für den Zeitraum von 2012 bis 2017 auf ungefähr 100 Millionen Euro.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Exzellenzinitiative unter dem Begriff Exzellenzstrategie fortzuführen. In Zukunft wird sich die Förderung auf Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten beschränken, und um zur Exzellenzuniversität zu werden, benötigt eine Hochschule mindestens zwei Exzellenzcluster. Ob die Universität Bremen eine Chance haben wird, dieses Ziel zu erreichen, entscheidet Ende dieser Woche ein internationales Expertengremium. Wissenschaftler haben insgesamt 195 Skizzen für mögliche Cluster eingereicht. Diejenigen, die die Gutachter mit ihren Skizzen überzeugen, bekommen nach der Vorentscheidung Gelegenheit, bis zum Februar kommenden Jahres eine ausführlichere Beschreibung ihres Vorhabens vorzulegen. Darüber wird dann im September 2018 entschieden. Insgesamt sind 50 Exzellenzcluster vorgesehen. Die Entscheidung darüber, wer sich in Zukunft Exzellenzuniversität nennen darf, fällt dann im Sommer 2019.

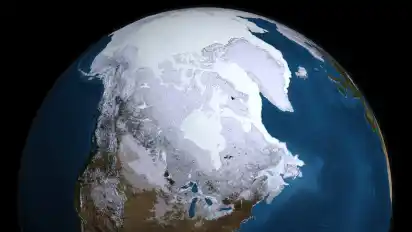

Die Eisbedeckung der Arktis spielt für das Klima eine zentrale Rolle. Zahlreiche Wissenschaftler, darunter Bremer Umweltphysiker, gehen der Frage nach, warum in der Arktis besonders viel Eis schmilzt.

Bremer Uni will sich auf bewährten Gebieten profilieren

Unter den 195 eingereichten Skizzen für Exzellenzcluster sind fünf von der Universität Bremen. Nähere Informationen über den Inhalt gibt die Universität wegen der starken Konkurrenz unter den Hochschulen nicht. Dem Hinweis, dass es darin um Meeres-, Umwelt-, Sozial- und Materialwissenschaften sowie um Informatik gehe, lässt sich aber entnehmen, dass sich die Universität weiter auf Gebieten profilieren möchte, denen sie bereits in den vergangenen Jahren besondere Bedeutung beigemessen hat – mit entsprechenden Forschungserfolgen. Von den Erfolgen zeugen nicht zuletzt sogenannte Sonderforschungsbereiche. Hinter diesem Ausdruck verbirgt sich die Tatsache, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft bestimmte Arbeiten mit Millionenbeträgen unterstützt.

Ein Beispiel hierfür ist an der Universität Bremen der Sonderforschungsbereich „Farbige Zustände“, der von dem Verfahrenstechniker Professor Lutz Mädler geleitet wird. Dieser hat in diesem Jahr zudem den Leibniz-Preis erhalten, den wichtigsten Preis zur Forschungsförderung in Deutschland. Der Wissenschaftler beschäftigt sich unter anderem mit der Herstellung von Nanopartikeln, das heißt Teilchen in Größenordnungen von millionstel Millimetern. Schon vor einigen Jahren hat er Verfahren entwickelt, um aus einer Vielzahl von chemischen Elementen maßgeschneiderte Nanopartikel mit bestimmten Eigenschaften herzustellen. Bei der sogenannten Flammensprühpyrolyse führen Reaktionen dazu, dass nach der Zerstäubung kohlenstoffhaltiger Flüssigkeiten Produkte im Nanoformat entstehen. Die maßgeschneiderten Materialien und Oberflächen werden unter anderem für Zahnersatz und als Katalysatoren genutzt. Katalysatoren haben die Aufgabe, chemische Reaktionen in Gang zu setzen oder zu beschleunigen. Sie selbst bleiben dabei unverändert. Die Bezeichnung „Farbige Zustände“ verbinden Mädler und seine Mitarbeiter mit der Tatsache, dass bei Materialien eine große Vielfalt möglich ist – genauso wie bei Farben. Die Bremer Experten haben Wege gefunden, eine Vielzahl von Materialproben herzustellen und zu testen. Wichtig ist dies nicht zuletzt für die Entwicklung neuer Produkte wie Elektroautos, die möglichst leicht sein sollten.

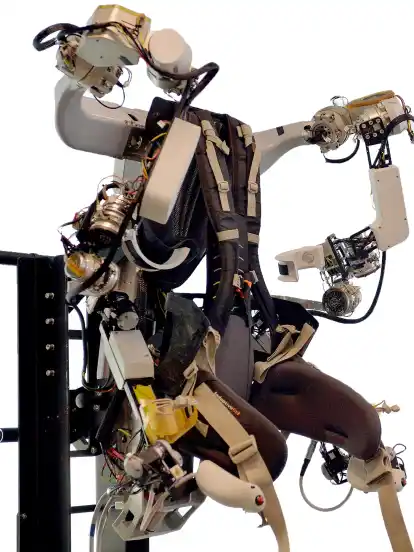

Vorrichtungen wie diese werden genutzt, um Roboter zu steuern. Um Roboter der Zukunft geht es am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das mit der Universität Bremen zusammenarbeitet.

Sonderforschungsbereich: Neue Technologien

Im Bereich der Sozialwissenschaften haben zuletzt vor allem die im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderte Bremen International Graduate School of Social Sciences und das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik (SOCIUM) von sich reden gemacht. Letzteres hat erst vor wenigen Monaten eine Stiftungsprofessur bewilligt bekommen, die mit dem Ziel verbunden ist, mehr über mögliche Risiken im Verlauf des Lebens zu erfahren. Der Hintergrund: Nicht zuletzt aufgrund der Zunahme unsicherer Beschäftigungsverhältnisse verläuft das Berufsleben von Menschen heute anders als zu früheren Zeiten. Dies bedeutet zugleich eine sozialpolitische Herausforderung. Forscher interessieren sich auch dafür, wie sich Reformen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Alterssicherung auswirken.

Zu den großen Zukunftsfragen gehört auch, wie sich das Leben von Menschen unter dem zunehmenden Einfluss von Computertechnologien verändern wird. Wissenschaftler der Universität Bremen befassen sich schon seit einigen Jahren mit der Frage, wie Technologien dazu beitragen können, das Alltagsleben zu erleichtern. Seit Kurzem geschieht dies auch im Rahmen eines neuen Sonderforschungsbereichs. Dabei geht es darum, mögliche Wege zu erforschen, wie Roboter dazulernen und unterschiedliche alltägliche Anweisungen umsetzen können, etwa die, ein bestimmtes Essen zuzubereiten oder den Tisch zu decken.

Wenn Roboter eingesetzt werden, um in einem unbekannten Gebiet oder Raum bestimmte Aufgaben zu erledigen, ist ihre Situation mit der von Menschen vergleichbar, die ein unbekanntes Gebäude betreten und nach bestimmten Räumen suchen. Bei der Erforschung der Raumwahrnehmung hat sich unter anderem gezeigt, dass Menschen für das Erkunden von Gebieten und das Auffinden möglichst kurzer Wege keine geistige Karte benötigen. Während sie sich bewegen, erhalten sie Sinnesinformationen, nehmen also zum Beispiel Geräusche und Bilder wahr. Ihr Wissen über Eigenschaften von Dingen, die ihnen begegnen, hilft ihnen, Landmarken zu erkennen. Diese Landmarken werden zusammen mit den Bewegungen gespeichert. Die Informationen lassen sich verwenden, um sicher an Ziele zu gelangen. Forscher suchen unter anderem nach Möglichkeiten, solche Erkenntnisse für intelligente technische Systeme zu nutzen, etwa Navigationshilfen für ältere Menschen oder Roboter, die eigenständig Katastrophengebiete erkunden.

Dass die Meere nicht nur eine wichtige Nahrungsquelle für Menschen sind, sondern auch für das Klima eine zentrale Rolle spielen, zeigt unter anderem das Beispiel des Nordatlantikstroms. Meere sind riesige Wärmespeicher, und mit Strömungen gelangt diese Form von Energie in andere Regionen. Weil der Nordatlantikstrom Wärme aus südlicheren Breiten in Richtung Nordosten befördert, herrschen in der Bretagne und in Irland vergleichsweise milde Temperaturen. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass Forscher ein großes Interesse daran haben, mehr Wissen über den Wärmetransport im Meer, die Faktoren, die ihn beeinflussen, und die Bedeutung der Meere im Zusammenhang mit Klimaveränderungen zu sammeln. Die Experten des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften versuchen dabei auch, von der Erdgeschichte zu lernen. Sie nutzen Ablagerungen vom Meeresgrund als erdgeschichtliches Archiv, mit dessen Hilfe sich die Klimaverhältnisse früherer Zeiten rekonstruieren lassen.

Viele Fragen zum Klima

Mit Klimafragen befassen sich an der Universität Bremen neben den Meeresforschern zum Beispiel auch die Mitarbeiter des Instituts für Umweltphysik. Auch sie interessieren sich für Meeresströmungen. Darüber hinaus versuchen sie herauszufinden, wie sich die besonders starke Erwärmung der Arktis erklären lässt und was mit dem Meereis in den Polargebieten geschieht.

Satellitendaten helfen den Umweltphysikern dabei, genaue Informationen über die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und die Vorgänge zu gewinnen, die die Zusammensetzung beeinflussen. So werden beispielsweise beim Betrieb von Kraftwerken, Industrieanlagen und Autos das aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehende Treibhausgas Kohlendioxid und Verbindungen aus Schwefel und Sauerstoff wie das giftige Schwefeldioxid sowie Stickstoff und Sauerstoff – sogenannte Stickoxide – freigesetzt. Stickoxide werden aber auch gebildet, wenn Bakterien im Boden Stickstoffdünger abbauen. Mit anderen Worten: Es gibt viele Vorgänge, denen Forscher auf die Spur kommen können. Bremer Umweltphysiker haben in den vergangenen Jahren auf der Grundlage von Satellitendaten gezeigt, dass in mehreren Gebieten der USA vermehrt Methan freigesetzt worden ist, und zwar höchstwahrscheinlich aufgrund von Lecks bei der Erdgasgewinnung mithilfe des Frackings.