Jeder Ort, jede Stadt steckt voller Geheimnisse – Hinterlassenschaften der Vergangenheit, ungewöhnliche Details, rätselhafte Aufschriften, Reliefs, Schilder, Namen, Steine. Vor einigen Jahren hat sich der Bast-Verlag Bremer Geheimnisse angenommen und 50 von ihnen in einem kleinen Band veröffentlicht. Wegen der großen Nachfrage und weil in Bremens Vergangenheit zahlreiche weitere Anekdoten und wunderliche Begebenheiten schlummern, liegt nun der zweite Band vor. Autoren sind Frank und Regine Kölpin. Fünf der 50 Geheimnisse veröffentlichen wir in einer kleine Serie. Den Anfang macht der Eisenring an der St. Johanneskirche.

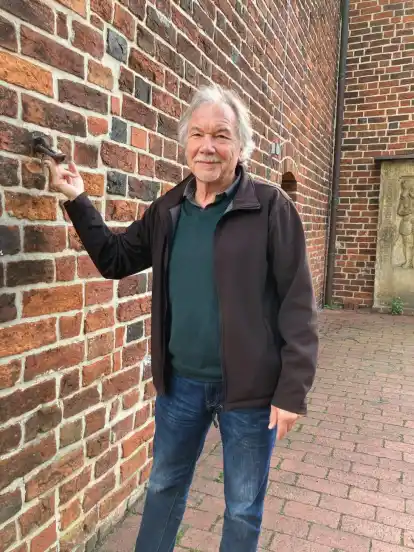

Eigentlich sieht der Eisenring an der Außenwand der St. Johanneskirche in Arsten ganz harmlos aus. Ist er aber nicht. Oder besser: War er nicht. Hinter dem kleinen Ring steckt eine ziemlich gruselige Geschichte. Friedrich Greve vom Arbeitskreis Arster Geschichte(n) weiß sie zu erzählen. „Das hat mit der Gerichtsbarkeit zu tun“, sagt er und hebt den Ring ein wenig an. „Vor über 400 Jahren war die Rechtsprechung anders als heute.“ Straffällig wurde damals nicht nur, wer ein Delikt nach heutigen Maßstäben beging – wie Stehlen oder Töten. Verurteilt wurde auch, wer nicht regelmäßig zum Kirchgang erschien, das Schulgeld nicht vollständig entrichtete oder die Kinder nicht zur Schule schickte, damit sie den Katechismus lernten. Die Schule war eng mit der Kirche verknüpft, die Kirche und der Thing, also die Gerichtsstätte, lagen auch räumlich nah beieinander.

Und nun kommt der Eisenring ins Spiel, an dem, wie Friedrich Greve bemerkt, früher noch ein Halseisen befestigt war. Wer sich kleinerer Vergehen schuldig gemacht hatte, dem wurde das Halseisen umgelegt, der Delinquent musste, solchermaßen an die Kirchenwand gefesselt, ausharren und war damit an den Pranger gestellt. Auf dem Weg zur Kirche hatten die Gemeindemitglieder Gelegenheit, ihren Spott und ihren Abscheu zum Ausdruck zu bringen. „Manche taten das durch einen verächtlichen Blick, andere wieder beschimpften oder bespuckten den Verurteilten.“ Vor allem diente das Halseisen aber als Warnung fu?r die Dorfbewohner, sollten sie sich zu ähnlichen Vergehen hinreißen lassen.

1694 schrieb Gohgräfe Conrad van Borchen im Kirchenvisitationsbericht: „Wie wir nun solches ungern vernommen, haben wir die Gemeinde nach Möglichkeit ermahnet, sich fleissiger bei dem Gottesdienst einzustellen mit der Erinnerung, daß die Verbrecher aufgezeichnet und gestrafet, die halsstarrigen aber in das Halseisen sollten gestellt werden.“ Unklar sei, sagt Friedrich Greve, ob das Halseisen an einer Kette befestigt war oder ob es sich direkt am Eisenring befand. Die Höhe des Ringes lasse beide Möglichkeiten zu.

„Die höchste Strafe war das Blutgericht, die Hinrichtung“, erzählt er die Geschichte weiter. Es wurde gerädert, gepfählt, gevierteilt, gehenkt und geköpft. „Die Gerichtsbarkeit sah viele Möglichkeiten vor, den Verurteilten ins Jenseits zu befördern“, bilanziert Friedrich Greve. Er kann auch ein Beispiel für Arsten nennen: Im Jahr 1569 warf das Gericht einem Mann namens Otto Albers vor, im Wührdener Land den aus Arsten stammenden Gerdt Meyer erschlagen zu haben. Die Leiche wurde vor der Kirche ausgelegt. In Gegenwart des Gohgräfen Ranke Göring stieß der Vetter Berend Stalling, als nächster Anverwandter, den uralten Joduthruf aus. Ihm wurde die Blutrache zugestanden und der Täter aufgefordert, sich dem Gericht zu stellen. So ist es in der von Wilhelm Runge verfassten Chronik von Arsten zu lesen. Die Chronik wird im Archiv des Arbeitskreises Arster Geschichte(n) aufbewahrt. „Ob Albers hier hingerichtet wurde, schildern die Quellen des Archivs nicht“, sagt Friedrich Greve.

Der zweite Band der "Bremer Geheimnisse" erzählt neue Anekdoten und Hintergründe bremischer Geschichte.

Die bereits erwähnten Gohgräfe wurden von den Grundbesitzern und freien Bauern alljährlich gewählt und agierten als eine Art Richter. Recht gesprochen wurde am sogenannten Thingplatz. Auf der gegenu?berliegenden Seite der Arster Landstraße gibt es seit 1975 einen Gedenkstein zu einem Thing. „Dort war der Gerichtsplatz der Gohgräfe“, erklärt Friedrich Greve, „direkt gegenu?ber der Kirche.“ Gericht gehalten wurde jeden vierten Sonntag vor der Arster Kirche unter einer alten Linde. Wenn jemand Straftaten oder Vergehen zu melden hatte, wandte er sich an den Gohgräfen oder brachte seine Anschuldigung beim Pastor vor.

Wer sie sucht: Die alte Linde gibt es nicht mehr. 1878 wurde sie durch eine Sedans-Eiche ersetzt, zum Gedenken an die Schlacht bei Sedan 1870. Diese Eiche wurde 1970 gefällt, und heute erhebt sich wieder eine Linde u?ber dem Gedenkstein, der ans Blutgericht erinnert. So, wie der Ring an der Kirche an den Pranger erinnert.

Friedrich Greve hebt noch einmal den Ring an. Blut klebt nicht daran, aber sicher viel Scham und Pein.