Louis Skidmore, Nathaniel Owings und John Merrill galten zu ihrer Zeit – in den 50er-Jahren – als Stararchitekten. In Bremen traten sie doppelt in Erscheinung, gewissermaßen in eigener Sache: Das Trio entwarf das Gebäude des amerikanischen Generalkonsulats am Präsident-Kennedy-Platz und das Gebäude, in dem die Mitarbeiter wohnten, an der Marcusallee. Heute ist es eine Seniorenwohnanlage.

Hans Jürgen Hilmes hat sich schon vor Jahren ve

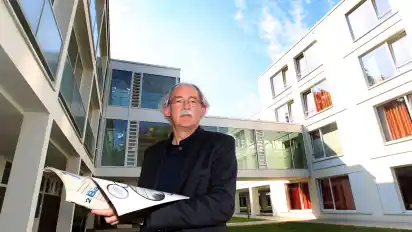

rliebt – in das Gebäude am Präsident-Kennedy-Platz 1, heute Sitz der Bremer Lagerhausgesellschaft, einst US-Generalkonsulat. Als der Architekt nach Räumen suchte und ein Büro eben an diesem Platz in einer Zeitungsannonce offeriert sah, hoffte er, künftig in eben jenem Gebäude arbeiten zu können. Daraus wurde zwar nichts, aber der Sitz des Büros Hilmes und Lamprecht ist direkt am Präsident-Kennedy-Platz. Es vergeht also kein Werktag, an dem Hans Jürgen Hilmes es nicht betrachten kann. Was der Bremer Architekt beim Einzug in sein Büro noch nicht ahnen konnte – dass er sich einmal intensiv mit dem Geschwisterbau an der Marcusallee beschäftigen würde. Der Auftrag für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der ehemaligen Wohngebäude der Konsulatsmitarbeiter zu einer Seniorenwohnanlage war mithin ein Glücksfall für Hilmes – und für das Gebäude.

Es wurde von den schon damals weltberühmten Architekten Louis Skidmore, Nathaniel Owing und John Merrill, kurz SOM, entworfen. „Die Architekten gelten als wichtige Vertreter des ,Internationalen Stils’ in der Nachkriegsmoderne, der sich durch funktionale Präzision wie durch Eleganz und Leichtigkeit auszeichnet“, heißt es auf den Seiten des Bremer Zentrums für Baukultur. In Bremen verewigten sich die Amerikaner mit zwei Projekten – und das gilt als einzigartig in der Bundesrepublik. Ähnliches war zwar in weiteren Städten geplant, wurde aber, offenbar aus Kostengründen, nie verwirklicht. Für Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf entwarfen die Architekten aus Chicago nur Konsulatsgebäude, zu Wohnungsbauten kam es nicht.

1953/54 entstand die zweiteilige Anlage an der Marcusallee. Das Landesamt für Denkmalpflege schreibt: „Im bedächtigen Bremen der frühen Nachkriegszeit wirkten die zwei Wohnbauten an der Marcusallee dramatisch modern; es gab bis zu diesem Zeitpunkt am Ort kaum eine vergleichbar radikale neue Architektur (...) Sie verkörpern sinnfällig das amerikanische Selbstverständnis in den 1950er-Jahren als moderne, fortgeschrittene Nation. Sie sind landesgeschichtlich bedeutsame bauliche Zeugnisse des Nachkriegsstatus‘ Bremens als amerikanische Enklave und Nachschubhafen der USA, eines Status‘, der den Fortbestand der Eigenstaatlichkeit Bremens überhaupt erst ermöglichte.“

Bei den „dramatisch modernen“ Gebäuden handelte es sich um sogenannte Laubenganghäuser – die Hausflure mit Eingangstüren lagen vor den Wohnungen und waren überdacht, wie eine überlange Loggia. An den Enden der 73 Meter langen Gebäude befinden sich lichte Treppenhäuser, die jeweils drei Etagen miteinander verbinden. Das Erdgeschoss – heute Heimat der Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ – ist leicht zurückgesetzt, das gibt den Gebäuden ihre Leichtigkeit. Drumherum: eine parkähnliche Idylle. Der Frankfurter Otto Apel, der mit den Amerikanern die Gebäude entwarf, beschreibt 1956 in „Bauen und Wohnen“ die Aufgabe der Architekten: „Es galt, den Baumbestand zu erhalten, jede Wohnung so viel wie möglich am Park teilhaben zu lassen und jeder Wohnung möglichst günstige Besonnungsverhältnisse zu schaffen.“

Auch Hilmes stand 2008 vor einer Herausforderung besonderer Art: Es gab einen Investor, der die Gebäude erhalten wollte, so sie wirtschaftlich zu nutzen wären. Die Denkmalpflege wollte die Anlage erhalten und stellte sie 2009 unter Denkmalschutz. Obendrein war das Ensemble in keinem guten Zustand. Seit 1966 war es als Universitätsbauamt, später von der AWO als Flüchtlingswohnheim und Frauenhaus genutzt worden. Zu einer grundlegenden Sanierung war es nie gekommen. Das Schicksal war ungewiss, selbst ein Abriss wurde zeitweise nicht ausgeschlossen. Eine weitere Anforderung für Hilmes: „Früher konnte sehr filigran gebaut werden“, sagt der Architekt, „aber heute gibt es Auflagen, beispielsweise zur Dämmung, durch die vieles plumper wird. Wir mussten uns was einfallen lassen.“ So wurden die Laubengänge verglast, eine Erweiterung sanft eingefügt und angepasst. Bei der energetischen Sanierung wurde darauf geachtet, dass Grundrisse und -linien nicht verändert wurden – nur bei genauerem Hinsehen zeigen sich die Eingriffe in die historische Substanz. Dieses Geschick brachte dem Architekturbüro Hilmes und Lamprecht 2013 den Denkmalpflegepreis ein. Schon 40 Jahre zuvor war das Gebäude von der Jury des BDA-Preises Bremen gewürdigt worden.

Eine ganz besondere Auszeichnung wird dem Gebäude indes von Hans-Otto Joost (89) zuteil, der mit seiner Frau Lisa (88) seit Mai dort wohnt: „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben hier die eigene Parkanlage, zum Rhododendron-Park ist es auch nicht weit. Und wenn wir was brauchen, gehen wir eben nach Lestra hin. Die Kinder können mit dem Fahrrad vorbeikommen und gucken, wie’s uns geht.“