Wann beginnt eigentlich der Bürgerschaftswahlkampf 2023? Nun, streng genommen hat er schon angefangen – zumindest in den Parteizentralen. Die SPD stellt gerade Arbeitsgruppen zusammen, die ab Ende Januar inhaltliche Aussagen zu wichtigen Themenfeldern entwickeln. Bis zum Juni sollen die Papiere vorliegen, damit der Landesvorstand dann ein stimmiges Ganzes daraus erschaffen kann, eine Rohfassung für das Wahlprogramm, mit dem die größte Regierungspartei im Frühjahr nächsten Jahres vor die Wähler tritt.

Die Sozialdemokraten mögen früh dran sein. Doch auch in den anderen Parteien beherrscht die Frage, wie man sich für den Urnengang im kommenden Jahr aufstellt, bereits das Denken. Ausgangspunkt der Überlegungen ist das Bundestagswahlergebnis vom vergangenen Herbst. Die SPD konnte auch in Bremen ihre langjährige Talfahrt beenden, ein Plus von fast fünf Prozentpunkte wuchtete sie wieder über die psychologisch wichtige 30-Prozent-Marke. In der Landespartei trauen sich viele auch für 2023 ein Ergebnis oberhalb dieser Marke zu. Jedenfalls dann, wenn Bürgermeister Andreas Bovenschulte weiterhin so "performt", wie es ein führender Genosse ausdrückt, und die SPD-geführte Bundesregierung nicht enttäuscht.

Der nächste Senat könnte wieder aus zwei Parteien bestehen

Käme es so, dann hieße das auch: Der nächste Senat würde eher wieder aus zwei Parteien bestehen. Entweder wären die Linken raus oder die Grünen. In der SPD halten das manche für eine reizvolle Aussicht, die zudem für den Rest der laufenden Legislaturperiode eine disziplinierende Wirkung auf die beiden kleineren Koalitionspartner ausüben könnte. Schließlich stehen noch ein einige Punkte auf der To-do-Liste, ganz vorn die Belebung der Innenstadt und die Neuordnung des ÖPNV-Knotens Domsheide.

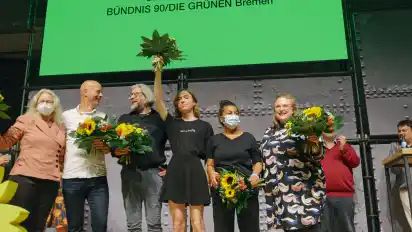

Bei den Grünen gehen führende Akteure von einer Fortsetzung der Koalition mit der SPD nach 2023 aus. Zwar gab es schon vor der Wahl 2019 in der Parteispitze eine ganze Reihe von Akteuren, die sich ein Bündnis mit der CDU vorstellen konnten und hinter den Kulissen auch darauf hinarbeiteten. Doch die Angst vor einer Revolte der Basis, die in Bremen deutlich nach links tendiert, trieb sie zurück in die Spur. Statt über einen erneuten Flirt mit der CDU im kommenden Jahr denken einige Strategen deshalb lieber über die Ressortverteilung in einem künftigen rot-grünen Senat nach.

Hintergrund: Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) wird nach der Wahl voraussichtlich altersbedingt ausscheiden. Die nächste Landesregierung müsste sich als erste Amtshandlung den sehr schwierigen, weil wieder an die Schuldenbremse gebundenen Haushalt 2024 vornehmen. Aber warum unbedingt in grüner Ressortverantwortung, so die Überlegung. Besser wär's, die Finanzen künftig den Sozialdemokraten zu überlassen und stattdessen ein kombiniertes Wirtschafts- und Klimaressort nach Berliner Vorbild zu beanspruchen.

Man sieht: Die Planspiele sind an einigen Stellen schon recht ausgefeilt. Stören könnten höchstens noch die Wähler – beziehungsweise die CDU. Die Christdemokraten haben in den vergangenen Jahren ihre Annäherung an die Grünen fortgesetzt und zuletzt noch forciert. In der Klima-Enquetekommission der Bürgerschaft suchten sie den engstmöglichen Schulterschluss.

Das Problem der CDU bleibt die unerwiderte Liebe der grünen Basis

Das Problem der CDU bleibt allerdings die unerwiderte Liebe aufseiten der grünen Basis. Die Frage lautet, ob ein anderer CDU-Spitzenkandidat daran etwas ändern könnte. Ein Wechsel auf dieser Position ist zumindest vorstellbar. In der Partei mehren sich nämlich die Stimmen, die einen Verzicht des blass gebliebenen Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder auf eine erneute Bewerbung um den Bürgermeisterposten zwar nicht fordern, aber erwarten. Als Alternativkandidaten werden der frühere Handelskammer-Präses und jetzige Abgeordnete Christoph Weiss, Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff, Fraktionschef Heiko Strohmann sowie der Haushaltspolitiker und Windkraftlobbyist Jens Eckhoff genannt.

Doch ganz gleich wen die CDU als Herausforderer des Bürgermeisters aufstellt: Für die Partei wird es 2023 sehr schwierig. Bei der Bundestagswahl kam sie im kleinsten Bundesland auf einen Zweitstimmenanteil von 17,2 Prozent und war damit nur noch drittstärkste politische Kraft. Viel weiter kann man von der Macht nicht entfernt sein.