Herr Lähnemann, Frau Tietze, Bremen hat eine eigene Kunstsammlung mit mehr als 6000 Arbeiten. Wie kam es zu dieser Sammlung?

Angela Tietze: Die Sammlung besteht vorrangig aus Werken, die von Anfang der 80er-Jahre bis 2004 im Rahmen der Sozialen Künstlerförderung ins Haus gekommen sind. Das war ein Programm, um Künstlerinnen und Künstler, die finanziell nicht so gut gestellt waren, zu unterstützen. Sie haben eine Art Stipendium bekommen, als Gegenleistung mussten sie Werke in die Sammlung übergeben. Ins Leben gerufen hat das Hans-Joachim Manske. Er hat sich von einem ähnlichen Programm aus den Niederlanden inspirieren lassen. Die Sammlung bildet die Bremer Kunstszene super ab. Aber das Programm endete mit Einführung der Hartz-4-Reform. Ab da durften die Länder keine eigenen Arbeitsmarktprogramme wie die Soziale Künstlerförderung mehr durchführen.

Das heißt, die ältesten Arbeiten stammen aus den 1980er-Jahren?

Tietze: Vor den 80ern gab es schon Ankäufe der Stadt Bremen, die Inventarbücher reichen zurück bis 1920. Aber die meisten dieser Werke stammen aus den 40er- und 50er-Jahren. Ab 2004 fehlt der große Überblick über die Bremer Kunst. Da sind dann nur noch einzelne Schenkungen oder Nachlässe in die Sammlung gekommen. Und während der Pandemie gab es einige Ankäufe.

Wie oft passiert es, dass Sie eine Schenkung oder einen Nachlass bekommen? Dass zum Beispiel jemand etwas auf dem Dachboden findet?

Ingmar Lähnemann: Es kommt schon vor, aber nicht wahnsinnig oft. Und wenn Leute etwas auf dem Dachboden finden, ist es auch nicht unbedingt ein Treffer. Aber jetzt im Kontext der Inventur kommt es verstärkt vor, dass wir Gespräche über Schenkungen und Nachlasse führen – sowohl mit Künstlerinnen und Künstlern, die sich Gedanken machen, was irgendwann mit ihrem Werk passiert, als auch mit Sammlerinnen und Sammlern, die sich auf Bremer Kunst konzentriert haben.

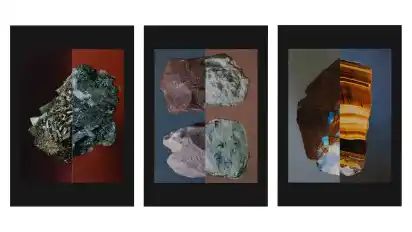

Wie abwechslungsreich ist die Sammlung?

Tietze: Es gibt Skulpturen, Grafiken, Fotografien, Videos – im Grunde genommen ist das ganze Spektrum der Bildenden Kunst vertreten. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Malerei.

Lähnemann: Gerade in der Nachkriegszeit waren es vor allem Gemälde und Grafiken. Im Zuge der Sozialen Künstlerförderung waren es anfangs immer noch wesentlich Gemälde, dann kommt mehr Skulptur dazu und irgendwann relativ viel Fotografie. Medienkunst, Videokunst, Installationen, Performances sind kaum noch vertreten, weil das erst ab den 90ern richtig losging. Das würde anders aussehen, wenn wir weiter gesammelt hätten.

Wann und warum wurde beschlossen, dass die Sammlung erfasst werden soll?

Lähnemann: 2021 hat sich durch eine Verschiebung in unserem Ausstellungskalender ein freier Zeitraum ergeben, und da hatten wir die Idee, in die Sammlung zu gehen und Highlights rauszusuchen. Dazu haben wir dann unter dem Titel "Was bleibt" eine Ausstellung gemacht, und die war sehr erfolgreich. So entstand die Idee zur Inventur. Richtig gestartet sind wir vor einem Jahr.

Für die Bestandsaufnahme wurden von der Stadt Digitalisierungsmittel und eine feste Stelle zur Verfügung gestellt. Wie hoch sind die Kosten für die Erfassung und Digitalisierung der Sammlung?

Lähnemann: Wir haben neben der Stelle von Angela Tietze 30.000 Euro als Anschub bekommen. Die Stelle war zuerst für ein Jahr befristet, ist nun aber entfristet worden. Nur deshalb sitzen wir hier jetzt noch. Sonst hätten wir das Projekt wieder einstampfen müssen. Die Sammlung wurde nach unserer jetzigen Kenntnis nie systematisch als Ganzes angeguckt: Vom alten Inventarbuch hat man die Daten auf Karteikarten übertragen, von da auf Listen, dann auf Order, dann in eine Excel-Liste, in ein erstes, zweites und drittes digitales System. Dadurch entstehen Fehler. Wir haben nun noch einmal das Archivierungsprogramm gewechselt und gehen Werk für Werk vor.

Wie weit sind Sie bisher gekommen?

Tietze: 1500 Kunstobjekte haben wir bisher etwa angeguckt. Das Problem ist aber, dass wir gar nicht genau wissen, wie viele Werke es wirklich sind. Es tauchen immer wieder Arbeiten auf, die ganz klar im Besitz der Stadt sind, aber nie erfasst wurden. Entweder im Lager selbst, oder es kommen Künstler mit Werken auf uns zu, die sie sich vor langer Zeit geliehen haben. Das Nächste ist, dass es sehr viele Arbeiten gibt, die seit Jahren ausgeliehen sind. Denn es gibt nicht nur die Graphothek in der Stadtbibliothek, in der sich Bremer und Bremerinnen Werke ausleihen können, sondern auch schon immer die Möglichkeit, dass sich Bremer Institutionen an die Städtische Galerie wenden können, um Werke auszuleihen. Einige sind seit 30 Jahren unterwegs; die Personen, die sie geliehen haben, sind zum Teil gar nicht mehr im Amt. Sobald wir uns alles hier im Haus angeguckt haben, müssen wir also schauen: Wo sind diese Werke?

Am Ende der Inventur soll es eine digitale Datenbank mit allen Werken geben. Ist diese öffentlich einsehbar?

Lähnemann: Ja. Unser Fernziel ist es, so viele Arbeiten wie möglich auf unsere Website zu bringen. Dazu brauchen wir noch Geld. Mit der institutionellen Erhöhung im aktuellen Haushalt können wir in diesem Jahr das Projekt der Veröffentlichung anschieben, müssen aber für eine Darstellung aller Werke im Internet mehr Gelder einwerben.

Wo wird die Sammlung überhaupt aufbewahrt?

Lähnemann: Das Depot ist in den Kellerräumen der Städtischen Galerie. Aber der größere Teil der Sammlung ist tatsächlich unterwegs in verschiedenen Einrichtungen und Behörden. Wir gehen davon aus, dass wir nur etwas mehr als ein Drittel hier haben.

Vonseiten des Senators für Kultur heißt es, die Sammlung gehöre allen Bremern. Heißt das, jeder könnten vorbeikommen und sich ein Bild für zu Hause ausleihen?

Lähnemann: Dafür haben wir die Graphothek. Man darf beides in Bremen nicht unabhängig voneinander denken. Hans-Joachim Manske ist nach Bremen gekommen, um die Kunst im öffentlichen Raum zu betreuen. Gleichzeitig hat man die Graphothek aufgebaut. Beides sind Modelle der 70er-Jahre für Partizipation in die Stadt hinein, für alle Bürgerinnen und Bürger. Alles andere ist musealer städtischer Kunstbesitz. Wir haben hier auch Formate, für die viele Leute wahrscheinlich über dem Sofa gar keinen Platz hätten.

Gab es bei der bisherigen Sichtung beschädigte Werke, die man nicht retten konnte?

Lähnemann: Wir haben Sachen gefunden, die wir wegtun mussten, die waren aber zum Glück nicht Teil der Sammlung. Das waren zum Beispiel Wettbewerbsentwürfe oder Überbleibsel von Aktionen von Kunst im öffentlichen Raum. Wir haben auch einen Karton gefunden, da lag nur ein Zettel drauf, auf dem "Rolf Julius" stand, ein wichtiger Klangkünstler. Dabei waren dann nur ein alter Walkman und drei Kabel. Alle Versuche, rauszufinden, was das ist, haben zu nichts geführt. Wir haben aber auch Sachen gefunden, die sehr fragil sind, weil die Künstler und Künstlerinnen nicht so sehr auf ihre Farbe geachtet haben und diese sich vom Untergrund löst. Die können wir nur noch liegend lagern.

Die Stadt beklagt immer, dass sie kein Geld hat. Könnte man Bilder aus dem Bestand verkaufen, um ein wenig Geld in die Kassen zu spülen?

Lähnemann: Das könnte man sicher machen, der Marktwert ließe sich ermitteln. Das meiste dürfte allerdings schwer zu verkaufen sein. Und erst recht nicht so, dass man große Gewinne erzielt. Es gibt sicher Werke, bei denen das gehen würde, aber das wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es wäre traurig für die Sammlung. Selbst wenn klar wäre, dass man ein Bild für eine Million verkaufen könnte, würden wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil die Sammlung ein riesiger kollektiver Schatz der Stadt ist, den wir gerade erst so richtig erschließen.

Sind regelmäßige Ausstellungen mit Werken aus dem Bestand geplant?

Lähnemann: Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Fundus, aus dem wir uns bedienen können. Aber wir haben vorläufig keine permanenten Räume, um die Sammlung zu zeigen. Das wäre vielleicht etwas, worüber man mal reden kann, wenn wir die vollständige Sammlung präsent haben. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir durch die öffentliche Inventur häufiger Anfragen von Einrichtungen oder auch anderen Museen bekommen, die Leihgaben haben wollen und so zumindest eine kleine Öffentlichkeit erreichen. Denn das verdienen die Künstler und Künstlerinnen, die wir gesammelt haben.